原標題:2018上海書展今天開幕,遍佈全市的78家實體書店分會場變身書展繽紛枝椏上的書香據點 這些滬上最美書店,釋放了閱讀的最大魅力

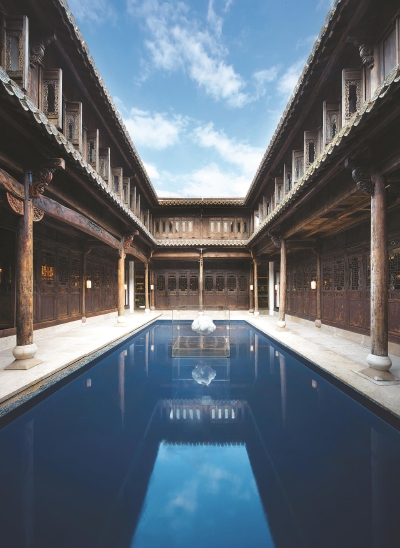

◆松江廣富林朵雲書院

漫步上海街頭,你幾乎能邂逅各種風格的實體書店——鬧市商圈裏的鐘書閣、言幾又書店,可以毫不費力地填滿讀書人週末的休閒生活;高校周邊的志達書店、同濟書店,可謂學子們的 “第二課堂”;精耕選書和多元活動的思南書局、衡山和集、建投書局,堪稱資深書蟲的人文俱樂部;遠郊的朱家角上海三聯書店、松江廣富林朵雲書院,是周邊居民觸手可及的互動圖書館……2018上海書展暨 “書香中國”上海周今天開幕,包括這些實體書店在內的78家滬上書店分會場,成為上海書展探向全市枝椏上的書香據點。書展期間,中國實體書店創新發展年會如期舉辦,業內目光投向“新零售時代實體書店的可持續發展”,人們愈發關心:書店下一步怎麼走?

上海實體書店進化論:以高體驗感、高附加值的多元化業態,贏得讀者青睞

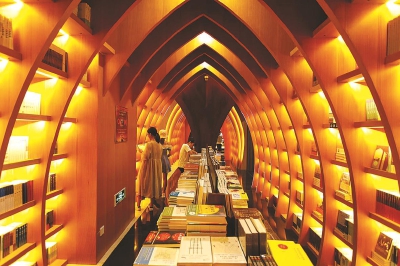

從無到有、從顏值到內涵、從靜態陳列到主動策劃,上海實體書店經過多年的創新迭代,正從1.0版的單一賣場,進化到2.0版的複合運營空間,再提升為3.0版的城市生活方式文化平臺。不少新開書店通過技術升級、行銷升級、服務升級,完成了從購物空間到文化空間,再到生活美學的轉變,為城市增添了新型閱讀文化品牌、文化樣本、文化地標,也培育孵化出可持續發展的新生態。上海實體書店每一步綻放的可喜變化,大大提高了愛書人的幸福指數。

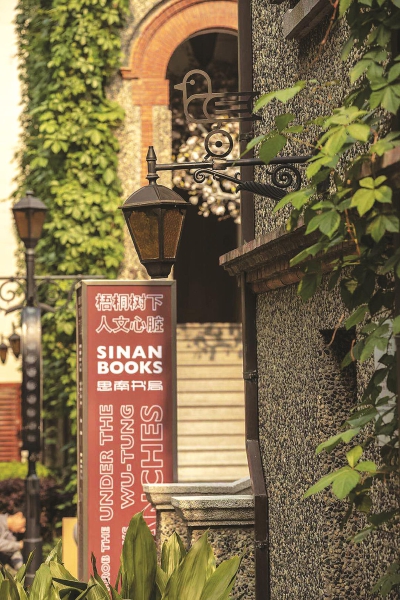

◆思南書局

全國幾乎所有知名書店品牌都落戶上海開了分店,而鐘書閣、上海三聯書店、大隱書局等滬上本土品牌也成功輸出全國,將上海書店的運營經驗推廣開去。繼去年20余家中大型實體書店亮相申城後,今年上海書香版圖又有新動作——西西弗全國首家旅行主題定制書店將在南京東路世茂廣場與讀者見面;位於浦東陸家嘴的方所、鐘書閣大融城店也將於年內揭開面紗。種種政策利好和閱讀市場驅動下,實體書店以高體驗感、高附加值的多元化業態,贏得讀者青睞。

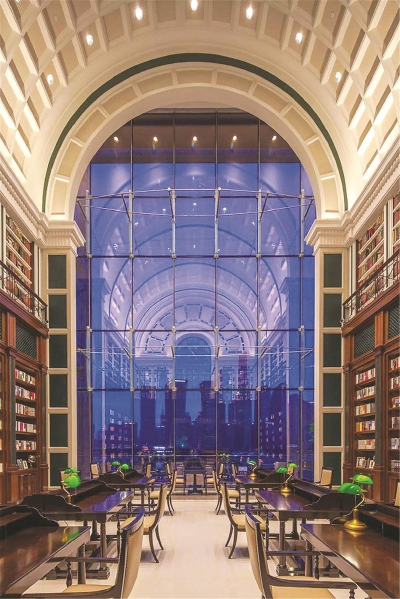

國內每年會出版約50萬種圖書,讀者被浩瀚書海包圍,不知所措。如果書店都緊盯暢銷書,品種必然高度同質化。對於厭倦了普通店舖陳列的買書人來説,他們更期待推開一扇書店的門後,能夠與新知、靈感相遇。那麼選書就很考驗書店的專業素養和眼界了。在光的空間·新華書店,每逢不同節慶、季節,重點區域就會適時策劃推出相關書籍,書店還與上海文藝出版社等出版機構合作推出主題月,仿若開出一張張特色書單與讀者分享;本屆上海國際文學周的分會場建投書局,在書店內佈置了一份特殊的 “旅行指南”,吸引讀者在不同的中外人物傳記和旅行主題圖書中穿梭,巧妙呼應 “旅行的意義”主題。

有的書店則組建了專業選書團隊,隨時跟蹤、捕捉和遴選優質的中外文版圖書品種。徜徉于思南書局,一版一印的 1886年 30卷《狄更斯全集》、1670年第一版斯賓諾莎的荷蘭文版《神學政治論》、喬伊斯《芬尼根的守靈夜》1935年第一個英文版本……這些令愛書人兩眼放光的珍藏版圖書,在書架上靜候知音。換句話説,書店為循書而來的讀者提供了更多信息量。

鐘書閣芮歐店(攝影葉辰亮)

書店做到讓人身心放鬆、愉悅,已然不易,但有些有趣的書店,還希望挑戰書迷的認知界限,引領讀者敢於在自己未知的精神天地“冒險”一番。倫敦大學博士、上海惠靈頓國際學校文化總監史蒂芬·雅各比逛了思南書局後,連連感嘆:“一間好書店所做的事,能為你打開可能性和潛力的大門,而不只是反復確認你的可預測性和慣性。”

相較點擊電子螢幕線上購書,實體書店的一大優勢,是空間所提供的設計感與體驗感。實體書店如何最大化空間價值,予人美好感受?新開的廣富林書院,以現代設計元素平衡徽派老建築原有的空間厚重感,打造出既時尚又富有歷史積澱的靜雅文化空間;光的空間·新華書店裏,每一排書架都被方形鏤空,層層書架盡收眼底,足有三層樓高的書架包圍著整個環形空間,重復的方格和恰當的光線構成了無窮盡的書海幻境……這些書店本身自成一道獨具魅力的人文景觀。

越來越多的書店,成為了家與工作場所之外的“第三空間”,逛書店是讓身心愉悅的書香之旅

人們在閱讀中跋涉千山萬水,逛書店何嘗不是有趣的旅程。這就關乎體驗感部分。如同公園的小徑曲曲折折,讓人一步一景,總有新發現,直線就沒那麼好玩了。不少“網紅”書店地標,讓人戀戀“打卡”的動力,也來自逛書店給身心帶來的愉悅與樂趣。

傳統書店買書,有點像市場賣菜,顧客買完就走;現在更多是閒逛,與更多未知相遇,或是邂逅作家學者。逛書店變成了一種享受,充滿儀式感,是滿足身心愉悅的書香之旅。如今,在書店買文創、喝咖啡已是常態,詩歌接力誦讀、辦藝術展覽、開話劇導賞課、觀影、音樂演奏會與書店的混搭也不稀奇,甚至還有愛書人在愚園路上的 “好久不讀”書店舉辦了別具一格的婚禮,見證了書店的柔軟身段和開放基因。

◆建投書局

不少書店正努力擺脫賣書的單一模式,憑藉創新甚至是顛覆,營造出與衣食住行等生活美學相關的複合空間。越來越多的書店,成為了家與工作場所之外的“第三空間”。書店和讀者之間,不只是簡單的售書與買書聯繫,當下新型書店可以做得更有人情味,更有社會擔當的自覺。比如位於楊浦區大學路智星路路口的大隱書局,是滬上營業至淩晨2點的“深夜書房”,為愛書人留一盞燈,點亮了城市街角和心靈空間。書店也積極整合作家學者資源,向社區、企業“整體打包”並定期推廣各項閱讀沙龍。這些讓人看到書店經營理念的轉身:不但向內經營書店,也向外主動輸出服務。

書、人、城的溫情連接,呈現了實體書店在互聯網時代的破局路徑與多種可能。懷揣一顆詩心,就去傾聽捕捉心儀作家對話中的火花;渴求 “在路上”的,不妨到旅行主題書店感受世界的遼闊;對剪紙、編織、非遺有濃厚興趣的,大隱書局定期開設了系列教程;來思南書局的讀者,還能為朋友買一本書寄存在店內,再邀請好友前來取書。“實際上就是向朋友推薦書,取書的時候,也好逛一逛書店。”作家孫甘露説,實體書店越來越有逛頭,除了親切感,還有驚喜感,甚至“刺激感”。

實體書店在選書、空間、體驗上的沉澱突破,最終融合為讀者的理想生活。書店樂於為目標顧客提供符合他們美好想像的商品和服務,針對不同人群的生活提案,做透小眾市場,人們在書店裏,與自己心目中的生活相遇。

幸福有百態,未來,越來越多的實體書店,選擇成為細分領域的主題書店,聚焦親子閱讀、健身、美食、旅行、國學等,在這一領域盡可能垂直延伸,組合融入與主題密切相關的服務,比如童書類書店融合兒童教育,美食書店搭配烹飪培訓,旅行書店組合旅行顧問和旅行社機構等,“如鹽融水”般契合不同人群的生活軌跡。

從圖書賣場蛻變為能呼吸、知冷暖的書香磁場,上海正賦予實體書店更多的文化體驗可能,書店也內化為都市人日常生活中不可或缺的一部分。正如資深出版人潘凱雄所言,書店何以為美的奧秘在於:一個寬敞、藝術的空間,為書店之美提供了一具物理軀殼,但要讓這具軀殼真正地美起來、亮起來、立起來,則更需要寫書的、出書的、讀書的共同來浸潤,需要全社會的綜合滋養。

◆光的空間·新華書店

相關連結

書店未來已來?聽聽業內觀點

孫甘露(作家、上海市作家協會專職副主席、思南讀書會主策劃)

實體書店絕對不能讓人有拘束感,好書店要留得住讀者。現在買書很方便,點點滑鼠就行,為什麼還要去書展,還要到書店?我覺得,有一點至少不會改變:人與人需要見面,人類需要基於公共空間的活動。

在書店裏,作家跟讀者見面,作家跟作家見面,讀者跟讀者見面,寫作、閱讀、出版、銷售等環節集合在一個場域裏,大家展開感情上的交流,閱讀理解上的交流。比如,不少逛過思南書局的讀者都説,在這裡可以享受到在家中、在書房閱讀的感覺——書架上的陳列猛一看有點亂亂的,好像家裏的書架分類不清,但反而會吸引書迷把全部書架挨個看遍,沉迷其中。

一路走來,我們其實有著一個最樸素的想法,那就是儘量把最好的文化資源集合起來開放給公眾,讓書店釋放閱讀的最大魅力。

大隱書局創智天地店

施宏俊(中信出版集團總經理)

書店是一個很有魅力的詞,是一個神奇的場景,“書店”兩個字本身就是特別大的IP。這些年以“書店”為關鍵詞的圖書都很好賣,比如 《島上書店》《查令十字街 84號》等。

如果把書店放在新消費、新零售語境中,那麼面向未來的新書店,首先應該是生活方式開發商——不是讓城市靜態地對接書店,而是讓書和日常生活息息相關,推動城市文化生長。歸根結底,書店裏的物是書,書是內容,內容要予人啟發、有發現感,才能讓書店更有生氣。在一個商業空間裏怎樣窮盡策展方式把客流吸過來、把文化傳遞出去,用文化的力量把商業做火起來,是對書店提的新要求。

目前來看,國內一些實體書店在主動策劃、主題架構方面做得不夠,更多是作者、出版社在為書店輸入內容。書店自身的IP資源開發運用、策劃能力、設計力都在經受考驗。策展能力已經成為書店的核心能力之一,未來有競爭力的書店或許有兩個方向:一是策展型書店,店長應該用策展的邏輯和形式來做書店,形成話題度和辨識度,放大核心能量,結合設計品位、藝術修養、文學品質來提升;二是主題型書店,比如旅行書店、親子書店、社交型書店等。

鐘書閣徐匯店

王國偉 (同濟大學媒體産業研究所所長、資深出版人)

近年來,各級政府對文化空間扶持力度不斷加大,並成為常態。同時,城市化進程發展到今天,社會、市場、消費升級,共同催生出城市對融文化、消費于一體的新型空間的需求。但無論書店裏多元産品有多少,組合方式各異,都必須堅持以書為標準的品質,否則,文化品質的降低,會傷害讀者對書店的美好想像。

書店的知識性服務提供是第一標準,未來書店要策劃更多體現知識含量的文化活動,才更能把空間與內容、服務統一起來。在獨特、有品質的文化空間裏,書店與目標人群形成穩定黏性,空間就會産生源源不斷的生産力。