留比莫夫:20世紀最後的戲劇大師

| 編輯: 陳豪 | 時間: 2014-12-25 11:13:23 | 來源: 人民網 |

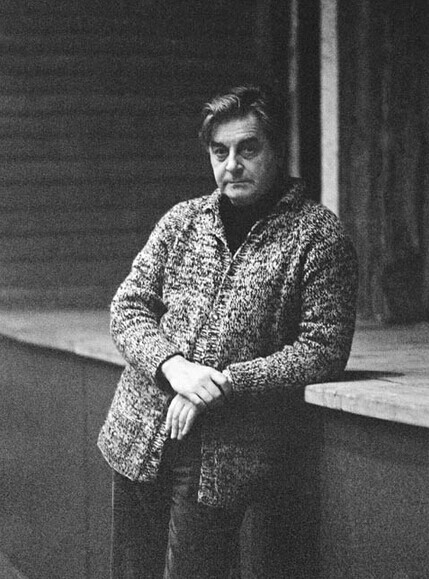

俄羅斯導演尤裏·彼得羅維奇·留比莫夫(攝于1968年)

本文原載于《三聯生活週刊》,轉載請註明來源

俄羅斯藝術家的縮影和精神象徵

10月5日,從莫斯科傳來了俄羅斯導演尤裏·留比莫夫(Yuri Petrovich Lyubimov)逝世的消息。據塔斯社報道,10月8日,超過3000人參加了在莫斯科瓦赫坦戈夫劇院舉行的遺體告別儀式——“劇院外面排隊等候的約有2800人,劇院正廳裏面已經有幾百人,人們還在不斷湧來。”出席告別儀式的除了戲劇界人士,還有高官政要。這個劇院見證了留比莫夫年輕時的演員生涯,他在這裡演過羅密歐、特裏波列夫(契訶夫《海鷗》中的男主人公)等30多個角色,2011年他從莫斯科的塔幹卡劇院辭職後又回到這裡排戲。如今他的棺材被放置在舞臺上,左邊是東正教聖徒聖尼古拉像,右邊是他的遺像,後面高挂的是他在瓦赫坦戈夫劇院最後的遺作、改編自陀思妥耶夫斯基的小説《群魔》一戲的舞臺布景。

留比莫夫逝世時剛剛慶祝完他的97歲生日。他出生於1917年9月30日,正是俄國十月革命爆發前夕。他一生歷經兩次世界大戰、戰後紅色政權的建立、“冷戰”期間東西方對峙和衝突、赫魯曉夫和戈爾巴喬夫執政期間兩次“解凍”、柏林墻倒塌、蘇聯解體等重大歷史事件。他不滿20歲就在契訶夫的侄子開辦的演員工作室裏見過梅耶荷德本人,在“二戰”軍營中他結識了肖斯塔科維奇。由於在演戲方面的愛好和才華,“二戰”時他倖免于上前線,在史達林的秘密安全部隊(克格勃組織的前身)的歌舞團裏當主持人,並榮獲列寧格勒保衛戰、莫斯科保衛戰勳章。戰後,他成為一個成功的演員,直到42歲才導了第一部戲,此後的55年中他導演了117部作品。1977年,他第一個把剛剛解禁的布爾加科夫的《大師和瑪格麗特》搬上舞臺,後來還被英格瑪·伯格曼邀請去斯德哥爾摩排這個戲。1998年,他81歲高齡時,為慶祝索爾仁尼琴80歲大壽,他導演了根據索爾仁尼琴小説《第一圈》改編的自傳性劇本《集中營秘密實驗室》(Sharashka),並在其中出演史達林一角。2002年,他85歲生日時,俄羅斯總統普京親自到場祝賀。人們説,留比莫夫是20世紀俄羅斯歷史的活化石,是戲劇導演中“真正的大師”。他被看作是過去四分之三世紀裏蘇維埃和俄羅斯藝術、藝術家的經歷和精神象徵。

留比莫夫的職業生涯的轉捩點發生在1964年,那一年他47歲。12年前,35歲的他已經獲得了史達林獎章,他36歲加入蘇聯共産黨,37歲獲得“俄聯邦功勳藝術家”稱號。30歲不到便已經結過兩次婚,後來又與史達林手下的當紅建築師卡洛·阿拉比揚的妻子、瓦赫坦戈夫劇院的領銜女演員柳德米拉·採裏可夫斯卡婭(Lyudmila Tselikovskaya)傳出緋聞,二人保持了長達20年的事實婚姻關係。彼時,留比莫夫作為一名演員已經如日中天,然而他開始對蘇聯當時劇院中盛行的社會主義現實主義的舞臺美學感到不滿:“粗俗塗抹的舞臺背幕,所有這些舞臺道具——高腳杯、假鬍鬚、假發,所有這些模倣現實生活的裝飾——荊棘、雲朵、吊床、草坪,就和那些假模假式的化粧一樣招人心煩,只要上臺就要往臉上塗脂抹粉,這既荒謬,而且對於男人來説尤其令人憎厭。”他討厭斯坦尼斯拉伕斯基體系一統天下的局面,認為就像“修建得整齊可愛的英國式庭院”一樣,卻“絕不適合劇院”。40歲後,他開始轉向戲劇教學,任教于瓦赫坦戈夫劇院下的史楚金學院。1963年,他給這個學校的三年級學生排了一齣畢業大戲,布萊希特的《四川好人》。這齣戲給他贏得了一個改變俄羅斯戲劇史的機會:擔任當時名為莫斯科話劇喜劇院的藝術總監。

莫斯科話劇喜劇院位於莫斯科市中心邊緣的塔幹卡廣場,這個地理位置使它其貌不揚,劇院舞臺也不大,是從19世紀一個麵粉商的私宅改造而來。留比莫夫接手以前,這裡上演的主要都是些符合“社會主義現實主義美學觀”的陳腐劇目,觀眾寥寥無幾,劇院負債額達到7萬盧布(當時1盧布可兌1.1美元)。

留比莫夫上任前提了一個條件:他有權自己挑選演員和決定上演劇目。他還試圖以劇院所在地“塔幹卡”(Taganka)命名劇院,卻沒有得到官方認可。這是他與莫斯科市政委員會發生的第一個小小矛盾,也表明瞭他想反抗要麼用偉大人物的名字(普希金劇院、斯坦尼斯拉伕斯基劇院),要麼用戲劇類型(諷刺劇院)來給劇院命名的傳統。上任後,他重組了劇院的藝術委員會,邀請了之前一直沒有受到重視的蘇聯劇作家艾爾德曼任藝術顧問,戰前那些有名的持異見知識分子也紛紛獲邀成為藝委會成員。

重組後的塔幹卡劇院上演的第一齣戲便是重新打磨之後的《四川好人》,這使得留比莫夫成為第一個試圖將布萊希特的“史詩劇場”理論應用於實踐的蘇維埃導演。在“二戰”後,斯坦尼體系主導了蘇聯劇場,而布萊希特被認為和斯坦尼斯拉伕斯基在理論上有著不可調和的矛盾,那時的蘇聯觀眾也很少能有機會實地觀看到布萊希特理論範式的演出,唯一一次是1957年東柏林劇團在蘇聯的巡演。留比莫夫的這版《四川好人》被專家們認為“驚人地體現了布萊希特的精神實質”,舞臺幾乎是空的,道具僅僅是桌椅,臺口裝飾著大幅標語和海報,這些原本因為財政緊張而不得不採取的節儉措施,在後來的20年裏成為塔幹卡劇院舞臺美學的一部分。

1965年4月,塔幹卡劇院首演了改編自美國著名左翼記者約翰·裏德描寫“十月革命”的同名作品《震撼世界的十天》(Ten Days That Shook The World),引起轟動。蘇聯的莎士比亞專家阿尼克斯特對這部作品的評價是:“他(指留比莫夫)的這個演出和體驗派唱對臺戲,他毫不妥協地站在表現派戲劇的立場上,也就是站在那個曾經一而再、再而三被否定,遭批判、挨辱罵的戲劇流派的立場上。”這個戲的表演已不限于舞臺,還沒有走進劇院,就能聽見大喇叭播放的革命歌曲,檢票員身著蘇聯紅軍的服裝,檢票方式是用刺刀在票上戳一刀,觀眾胸前都被別上了紅胸章,劇院前廳的墻上挂滿了革命標語,軍樂隊一邊奏樂,一邊引領觀眾進場,這些都營造了革命的狂歡氣氛。演出後還邀請觀眾投票,是贊成還是反對這場演出。批評家們注意到,留比莫夫使用了“整體劇場”這一蘇聯導演尚未採用過的概念,空前地點燃了觀眾的觀劇熱情。

然而,像《震撼世界的十天》一樣,以此種形式喚起此種反響,也只可能在塔幹卡劇院的發展早期得以實現。留比莫夫接手塔幹卡劇院時,赫魯曉夫的“解凍”和文藝上的自由化趨向正接近尾聲。留比莫夫上任後不到半年,1964年10月,赫魯曉夫便被迫下臺,“解凍”的風向也逐漸停止。接下來的20年,蘇聯在勃列日涅夫政權之下,文化風氣日趨保守,政策也越來越收緊。然而,赫魯曉夫時期實行的改革措施,仍然給蘇聯文化界帶來了一種樂觀主義情緒,在《震撼世界的十天》之後,留比莫夫又相繼排了布萊希特的《伽利略》(1966)、改編自馬雅可夫斯基同名詩作的《請聽!》(1967)、改編自葉賽寧描寫哥薩克士兵起義的詩劇《普加喬夫》(1967)。

1968年8月,蘇軍坦克開進了捷克首都,鎮壓“布拉格之春”。留比莫夫也第一次因為創作與當局發生了衝突。審查機關認為《請聽!》一劇有意模糊了詩人自殺的原因,要求留比莫夫修改。留比莫夫在給文化部的信中發泄了自己的憤怒:“我執掌塔幹卡劇院三年以來,沒有一部作品不受到你們的攻擊,我們按照你們的要求修改,但是你們從不聽取我們的意見,你們不考慮我們的需要,也不信任我們,沒有一部作品不是經過上千次修改、刪減、增加……你們憑什麼認為你們總是對的?你們厚顏無恥地宣稱自己代表著全蘇聯人民,但是你們居然毫不懷疑自己犯錯誤的可能性。”

事實上,這只是未來十年留比莫夫與當局即將發生的一系列激烈衝突的第一回合,接下來衝突逐步升級。

1967年1月,留比莫夫打算改編1956年創作、1966年發表後飽受攻擊的小説《亡命之徒》(The Tough),講述20世紀50年代初一個集體農莊中一個農民因收入無法養家糊口,又無法在農莊外找到工作,與蘇聯官僚體制較量過程中處處碰壁的故事。從1968年開始,這部戲的排練計劃一再被禁,到1975年,新任文化部長本來已經頒發了這部戲的排練許可,然而,排練第一天,反對派就帶領一群來自集體農莊的“人民代表”出現在劇場,抗議該劇上演。這部戲最後獲准演出是在1989年。另一部戲《自殺者》(我國導演孟京輝曾將劇本改編為《槍、謊言和玫瑰》在中國上演)也遭遇類似的命運。這部寫于1932年的劇本曾被斯坦尼斯拉伕斯基看中,卻被史達林嚴令禁排,劇作家艾爾德曼本人也被流放。1964年艾爾德曼任塔幹卡劇院的藝術顧問後,就和留比莫夫計劃將這部戲搬上舞臺。但1970年艾爾德曼逝世,《自殺者》最終上演是在1990年。

接下來塔幹卡劇院開始轉向更加“安全”的劇目,比如高爾基的《母親》和車爾尼雪夫斯基的《怎麼辦》。在70年代的政治氣氛下,留比莫夫沮喪地發現,戲劇動員觀眾的可能性越來越渺茫,他認識到社會不再是一個有行動力的整體,個人無法從社會中得到支持,於是退隱,將注意力只集中在個人的良知和責任感上。他的作品關注的核心逐漸從群體轉向個人,劇本也傾向於改編經典,比如莫裏哀的《偽君子》(又是一齣當初上演時就充滿爭議的戲)、莎士比亞的《哈姆雷特》、陀思妥耶夫斯基的《罪與罰》。

1982年,勃列日涅夫逝世,接替勃列日涅夫任蘇共總書記的是前克格勃首腦安德羅波夫,他是留比莫夫的好友,暗中一直保護塔幹卡劇院。1983年夏天,留比莫夫受邀去英國排《罪與罰》,安德羅波夫在蘇聯國內主持改革。因此,留比莫夫在接受《泰晤士報》記者採訪時發表了那通著名的批判蘇聯文化政策的言論,本意是要呼應安德羅波夫的改革,然而當時留比莫夫在英國所不知道的是,安德羅波夫的健康狀況正在迅速惡化,《泰晤士報》的採訪發表于1983年9月5日,安德羅波夫不久後就住進醫院並且再也沒有出院,黨內的鷹派實際控制了政權,留比莫夫寫給安德羅波夫的討論文化政策改革的信也落到了他們手裏。很快,留比莫夫就從蘇聯駐英國大使館那裏得到了警告:“你的罪行昭然若揭,懲罰將隨後而至。”留比莫夫在英國排完戲後又去意大利排戲,1984年1月他獲得了《倫敦標準晚報》1983年度的最佳戲劇獎。1984年2月,安德羅波夫逝世。一個月後,蘇聯當局以“長時間不在其位、玩忽職守”的名義解除了留比莫夫在塔幹卡劇院的藝術總監職位,又以不按時交黨費的名義開除了他的黨籍。1984年6月,他被剝奪蘇聯公民的身份,開始了他在西方5年的流亡生涯。這段時期他在蘇聯國內被稱為“叛逃”,他的名字從教科書和歷史書中被全盤抹去,他之前引起爭議的作品迅速被禁,另一些戲還在塔幹卡劇院上演,但演出海報上不列出導演姓名。直到1989年,俄羅斯人只能在私底下傳誦這位“真正的大師”的名字。

留比莫夫的藝術和《群魔》

中央戲劇學院教授羅錦鱗1986年在希臘看過留比莫夫的戲:“他在莫斯科的戲,基本上是現實主義的。到希臘去的那次演的是古希臘劇作家阿裏斯托芬的喜劇《鳥》,處理得非常好,在別墅的後花園,挖了一塊地,灌水,所有人在水上演戲。”

現年72歲的戲劇評論家、導演林蔭宇還記得自己在80年代第一次觀看留比莫夫的《這裡的黎明靜悄悄》時的震撼:“他在舞臺上用了七塊長木板,一開始是汽車的車身,轉過來是樹,圍起來是女兵們的澡堂,滑過去變成了沼澤地,最後又變成了五位女兵的墓碑。”“他把舞臺的假定性用到了極致。”在全劇的尾聲,木板成為螢幕,通過投影展示著五個女兵生前的幸福生活,在華爾茲節奏中,五個犧牲的女兵伸展著肢體,依傍在豎立的木板旁,人和木板共舞般不斷旋轉,並漸漸消失在光影之中。俄羅斯劇評人馬爾托夫寫道:“當作樹林的木板悲傷旋轉的那最後一場,使人潸然淚下。”

在留比莫夫導演的契訶夫《三姐妹》中,舞臺後方懸挂著一面巨大的鏡子,觀眾一走進劇場,便可從這面巨鏡中窺見自己的倒影。演出開始後,挂著鏡子的墻慢慢降下,莫斯科的影像被投射到觀眾的眼前。墻再次升起後,舞臺上出現三張鐵床。舞臺後方的墻上挂著一張老舊的聖像,劇中人每説完一句話,就攤開雙手向後倒退,直到撞上這堵聖像壁為止,而每次撞擊都會發出沉悶的金屬聲響,仿佛這是一幢鐵皮屋子的墻。在劇情進行到最緊張時,聖像壁開始往下淌水,仿佛是從聖像眼中流下的眼淚。

1971年,塔幹卡劇院上演了留比莫夫導演的《哈姆雷特》,成為20世紀幾個最重要的《哈姆雷特》的舞臺版本之一。從60年代開始,留比莫夫就發展出了一種“空舞臺”的美學,即舞臺上幾乎無布景,或者是極為抽象和簡單的布景——這是反斯坦尼的,只使用若干小道具,但是這些道具卻是極精確的寫實,甚至是真實的歷史遺物——這又是符合斯坦尼的。

在《哈姆雷特》中,他與舞美設計師鮑羅夫斯基合作,將這一美學運用得淋漓盡致:舞臺上空無一物,只有一塊巨幕,是粗厚的羊毛織物,具有一種介於灰色和棕色之間泥土般的顏色,表面十分粗糙,可以在臺上各個角度、各個方向移動。舞臺前端中央有一塊方形區域,裏面鋪滿了真實的泥土和幾個頭蓋骨,代表著墳墓,前臺和後墻上挂著幾柄劍,還有一具棺材,在若干場景中被充作長凳,除此之外再無其他道具。

演出開始後,幕布仿佛化身為舞臺上的一個角色,通過移動,在舞臺上造出各種讓人驚嘆的效果。首先,它是幕布本身,掀起它便形成了某些戲劇場景的入口和出口,波洛涅斯和其他人都是躲在這塊幕布背後偷聽;然而它又是一種象徵,棺材作為長凳置於幕前,便是王后寢宮,幕布裏伸出四柄長劍,便成為禦座。幕布斜置時,是哈姆雷特倚靠的墻壁;幕布移動時,成了一種對劇中角色的威脅。巨幕以其體積和重量造出了一種監獄空間的壓迫感,燈光從背面照射時看起來就像監獄的鐵欄,它蛛網般的表面將角色不斷困住,而當角色死去時,巨幕便開始機械化地掃過舞臺,仿佛無情的命運之手在操縱一般。

扮演哈姆雷特的演員維索斯基出場時穿著一件普通的高領羊毛衫,彈著吉他,哼唱著帕斯捷爾納克的詩作《哈姆雷特》。留比莫夫用這種方式再一次表明他的演員和“心理體驗派”的分野,哈姆雷特在劇中不像個王子,倒像個街頭常見的年輕人。包括維索斯基在內的所有演員,始終保持著自己和角色之間的距離和自己對角色的態度,演員直面觀眾,仿佛不是在表演,而是在講出真相。哈姆雷特的所有獨白,都有人在場偷聽,“生存還是毀滅”于他而言似乎不是疑問,而是感嘆。他在劇中與其他所有角色隔絕開來,他無人可以信任,也無人可以求助,呈現的是一幅個人在孤獨中與所有邪惡對抗的苦鬥圖景。

《哈姆雷特》在塔幹卡劇院從1971年首演到1980年主演維索斯基去世為止,共演出217場,除在莫斯科本地演出外,也受邀到歐洲其他城市巡演。1983年,當留比莫夫被邀請到英國排戲時,他原本想排的就是《哈姆雷特》,只是在最後一刻才決定改排《罪與罰》。1988年,他在西柏林的一個演員和導演的工作坊,終於如願重排了《哈姆雷特》。1989年9月,他在英國又排了一次這個作品,這個版本後來到七個國家去巡演。

從西柏林那一版始,《哈姆雷特》開始和維索斯基主演的版本有了偏離,舞美、舞臺氣氛、調度方式並沒有變化,哈姆雷特的定位卻越來越富有宗教色彩,他不再是一個與全世界對抗的個體,而變成了一個背負了宗教重負的信徒。留比莫夫採納了帕斯捷爾納克把哈姆雷特比作耶穌基督的比喻,似乎想強調這樣一種思想:集體無法拯救社會,人和人彼此也無法互助,只能通過上帝獲得唯一的救贖。這種宗教性的解讀對於《哈姆雷特》這部戲或許是獨闢蹊徑的,然而卻貫穿于留比莫夫80年代後的主要作品中,包括這次即將在北京上演的、改編自陀思妥耶夫斯基的《群魔》。

留比莫夫第一次把《群魔》搬上舞臺是1985年,他在西方流亡時期。1983年,他在倫敦排的《罪與罰》大獲成功,很快受邀再在英國排一部陀思妥耶夫斯基的作品,他選擇了《群魔》。他在塔幹卡劇院時就想排這部作品,籌劃了5年後,1982年開始排練,6周後被當局叫停。這個禁區直到蘇聯解體之後才解禁,成為上世紀90年代俄羅斯戲劇和電影表現的熱點題材。在這部小説中,陀思妥耶夫斯基以19世紀上半葉著名的恐怖主義革命分子涅恰耶夫的故事為原型,天才般預言了“其後半個世紀在俄國發生的革命,以及這種革命情緒所産生的社會機制的所有細節”。

在英國排演《群魔》時,留比莫夫沒有採用1913年丹欽科改編的劇本《尼古拉·斯塔夫羅金》,也沒有使用加繆1959年改編的同名劇本,而是自己重新編劇。和他以前的絕大多數改編一樣,《群魔》的劇情大體上貼合原小説的故事,但是除了大致遵循敘述線索外,臺詞和場景的組合採用類似電影蒙太奇的手法。一開場,人物走馬燈式的出場、簡介,以漫畫手法簡筆勾勒出小城裏各色人等的滑稽畫像,接下來,斯塔夫羅金以説書人的身份,鋪陳一樁婚姻醜聞的始末,到上半場快結束時,觀眾才發現原來斯塔夫羅金本人就是故事的主角。上半場只換了4個場景,下半場的場景卻有31個,敘事節奏越來越快,決鬥、縱火、暗殺、自殺,保守的小城蠢蠢欲動,人們惶惶不安,革命者變成了白色恐怖的製造者,最後主教出場,在死一般的寂靜中安撫人心。陀思妥耶夫斯基在小説開始前有兩段題詞,一段是普希金的詩,被改成了歌謠,在全戲開場前吟唱。另一段是來自《新約·路加福音》的宗教故事,講述“群魔”的來歷,在劇中被用作序幕和尾聲。

為了保持戲劇節奏,塔幹卡劇院的戲奉行“儘量不中場休息”的原則,如果迫不得已必須中場休息,那麼一定要經過精心設計。《群魔》一戲的上半場和下半場的分隔,被設置在主角斯塔夫羅金向神父吉洪懺悔一節,他正要懺悔時,上半場結束了,下半場一開場,他已經懺悔完畢,表演直接從神父對他的懺悔反應開始。他的懺悔內容被印成傳單,在中場休息時發放,等於是留比莫夫把斯塔夫羅金的懺悔交給觀眾去完成。懺悔的具體內容是斯塔夫羅金早年在聖彼得堡荒淫無度的生活,他強暴了一個11歲的少女,並眼睜睜看著這個少女懸梁自盡。這些文字在1871~1872年《群魔》在雜誌上連載時曾被編輯要求刪去,後來又以《斯塔夫羅金的懺悔》為名單獨出版。

舞臺上是空的,除了中央一架舊鋼琴,彈鋼琴的人是從頭到尾唯一沒有離開舞臺的人,他為每個場景現場配樂,彈的是斯特拉文斯基等俄羅斯作曲家的作品。演員不在後臺候場,而是聚集在舞臺後部,舉著寫有標語的橫幅,輪到自己表演時才上場。這些標語是小説原著裏的章節名稱,用來提示每一個場景和情節——第一部第二章“亨利親王”、第二部第四章“大家都在期待”、第一部第四章“跛腳女人”等等,並在某些時候和固定角色配合,形成對角色的説明。所有演員的形象塑造都帶有某種誇張化、類型化的痕跡,劇中的革命者彼得·韋爾霍文斯基的造型和做派很像列寧,退伍上尉列比亞德金則像莎士比亞筆下著名的喜劇角色福爾斯塔夫。“陀思妥耶夫斯基筆下的英雄常常無法在舞臺上成為真實角色,在他小説的‘復調’結構中——暫且借用巴赫金的理論——每個角色都是作者本人的某一種哲學選擇的具體表現,是人格的眾多碎片中的一片。”留比莫夫説。

2012年在瓦赫坦戈夫劇院首演的《群魔》與1985年英國版的最大不同,在於舞臺背景從三面由黑色垂直條幕組成的墻壁變成了一幅頂天立地的文藝復興時期的巨畫——17世紀法國畫家克勞德·洛林(Claude Lorrain)的《阿西斯與該拉忒亞》(Acis and Galatea)。在洛林的畫作中,阿西斯與該拉忒亞這一對愛侶被置於景色中心,給他們的愛情帶來陰影的巨人波呂斐摩斯隱在畫面深處並不凸顯,整個畫面一派安寧優美的田園風光,似乎是理想化的天國彼岸,超脫于舞臺上現世的陰暗、絕望、衝突和毀滅之上。

很多人認為留比莫夫的戲劇是政治劇,在他自己看來,這常常是由於劇目題材的政治性而導致的誤解。“我不認為《群魔》是一個政治劇,我寧願稱它為悲劇性鬧劇,政治意識形態方面的異見既非原著小説的關注核心,在今天看來也不是很重要的話題。”留比莫夫説,“這種誤解從塔幹卡劇院一開始成立就存在。塔幹卡劇院不是因為反抗當局而變得有名,而是因為它的創作與眾不同。塔幹卡劇院的成功要放在語境裏來分析,這個劇院是以布萊希特的美學為基礎建立的,那時候沒有幾個俄羅斯劇院採用這種美學。”

然而,過去50年裏,塔幹卡劇院的觀眾成分漸漸變化。上世紀60年代,來塔幹卡看戲的主要都是知識分子、政治上的持異見者,其中不少人都坐過史達林時期的監獄,對臺上講的監獄黑話心領神會。到70年代,能夠拿到塔幹卡劇院的入場券成為了蘇聯黨內有聲望的一種標誌,許多票不是通過票房賣出去的,而是通過行政系統分發出去的,這一現象在1977年《大師與瑪格麗特》上演時達到了頂峰,這齣戲幾乎完全變成了內部演出,想看戲的人買不到票,戲票甚至變成黑市上流通的硬通貨。而能有機會進劇場的人對演出內容沒有什麼理解,還對演出本身抱有某種程度的敵意。在這種情況下,塔幹卡劇院開始和自己的目標觀眾失去直接的聯繫。

然而,到80年代後期徹底“解凍”後,購票渠道打開了,塔幹卡劇院卻再一次失卻了自身的目標:劇院已經不再被看作是一個可以聽到在別處聽不到的言論的地方。留比莫夫努力想在劇院裏重建一種精神生活,給觀眾的審美趣味提供一個更高的維度,然而來塔幹卡的很多人把看戲僅僅簡化為一種政治行為,想過精神生活的人則直接去了教堂。2011年,留比莫夫帶領塔幹卡劇院在捷克斯洛伐克巡演時,演員臨場罷演,要求先支付工資,留比莫夫自掏了腰包,隨後便辭去了藝術總監一職。巧的是,當時罷演的正是47年前留比莫夫接手塔幹卡劇院的建院劇目——布萊希特的《四川好人》。留比莫夫的戲劇生涯至此仿佛完成了一個循環。“而戲劇就像人類本身,它出生、成長然後死去。一個劇院的生命也不可重來。”他説。

(參考書目:Birgit Beumers《Yury Lyubimov:At The Taganka Theatre 1964~1994》;Rosette Lamont《“The Possessed”:A Dramatic Adaptation of Dostoyevsky's Novel Directed by Yuri Lyubimov》)

相關新聞

新聞推薦

- 新技術創造新場景 激發超大規模市場消費新活力2025-12-03

- 中國海警依法驅離日非法進入我釣魚島領海船隻2025-12-02

- 日本在野黨高層人士批評高市早苗涉臺錯誤言論2025-12-02

- 吳璽會見台灣民意代表交流參訪團2025-12-02

- 臺商積極參加2025世界綠髮會暨中國綠博會2025-12-02

- 2025年兩岸婚姻家庭茶文化研習營在泉州、福州舉辦2025-12-02