“貼三伏”最早文字記載于南北朝

| 編輯: 陳豪 | 時間: 2014-08-14 10:43:12 | 來源: 人民網 |

“三伏”是初伏、中伏和末伏的統稱,分別對應著夏至以後的第三個庚日、第四個庚日和立秋以後的第一個庚日。古籍認為這是一年中最炙熱的三天。“三伏”每年的日期不固定,通常出現在陽曆7月中旬到8月中旬之間。

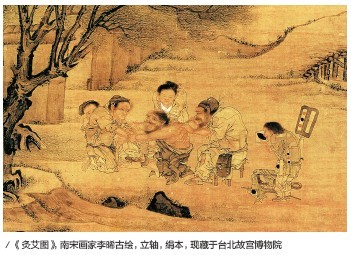

“貼三伏”療法又名天灸,最早文字記載見於南北朝,明代李時珍編著的《本草綱目》也介紹了天灸療法可以“截瘧”。具體的藥方源自於清代人張璐,在其所著的《張氏醫通》中記載,以麻黃、白芥子、甘遂等辛溫散寒的藥為主,研成粉末貼于穴位上。按照中醫的説法,庚屬金,與肺相配,“三伏”之日人體陽氣最盛,將藥膏貼于後背肺俞、心俞、膈俞等穴位,可提升陽氣,達到“冬病夏治”。

相關新聞

新聞推薦

- 最新“台獨”分子清單 釋放哪些強烈信號?2026-01-09

- 雪道連海峽 青春匯三秦——兩岸百餘青年銅川照金體驗冰雪運動2026-01-09

- 多國人士:高市錯誤言論傳遞錯誤信號2026-01-09

- 大陸民眾借衛星精準定位沈伯洋 “台獨”分裂分子無處遁形2026-01-09

- 在台灣基隆“穿越”劉銘傳隧道2026-01-09

- 《96分鐘》特別放映:大麥娛樂攜手中國臺港電影研究會構築對話新空間2026-01-08