撩人春色是今年:600年的崑曲 五代同堂的《十五貫》

| 編輯: 關春英 | 時間: 2016-04-08 17:12:59 | 來源: 人民網 |

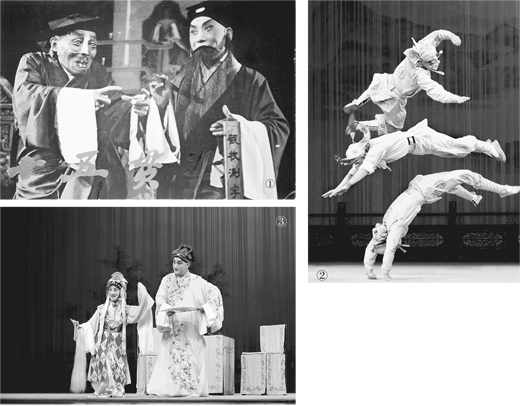

圖①:1956年浙昆“傳”字輩藝術家的《十五貫》劇照。圖②:浙昆與上昆合演的武戲《雁蕩山》劇照。勵 漪攝圖③:表演藝術家沈世華表演摺子戲《琴挑》。勵 漪攝

今年是浙江昆劇團成立60週年,也是“一齣戲救活一個劇種”的《十五貫》晉京演出60週年。4月1日到3日,浙江昆劇團特別準備了三天的連臺好戲,而曾經受教于浙昆的諸多“國寶級”藝術家也紛紛“候鳥回巢”,向“傳”字輩大師致敬,同時傾情回報支持關心崑曲發展的戲迷。

我們特約請現場的記者講一講自己的所見所聞所思所想,也可一窺崑曲的滿臺生輝。

——編 者

600年的崑曲,60載風雨的浙昆,6代人的傳承……這些數字背後承載的是曾經“家家收拾起,戶戶不提防”的崑曲的前世今生。

4月1日到3日,三個春風沉醉的晚上,浙江的杭州劇院成為崑曲迷們歡樂的海洋。浙滬蘇三地聯動、七大昆劇團齊相聚、“世盛秀萬代”五代同堂連演3場……從浙江昆劇團的看家大戲《十五貫》到《琴挑》《義俠記·挑簾》《驚夢》《長生殿·小宴》《鮫綃記·寫狀》《西園記·夜祭》……大師雲集,經典紛呈,讓來自全國各地的觀眾過足了戲癮。

曲終人不散。和舞臺上的“頃刻間韆鞦事業,方寸地萬里江山”相比,藝術的傳承與熏陶總是餘音嫋嫋繞梁終日……

五代同堂的《十五貫》

講起崑曲的發展,就不能不提60年前的《十五貫》。在浙昆《十五貫》晉京前,全國只有浙江昆蘇劇團一個48人的昆劇團,北京、上海、江蘇、湖南等地,都已經沒有昆劇演出團體了。當時的文化界、戲劇界,不少人甚至認為昆劇不合時宜,淘汰是必然的。因為一齣《十五貫》,流落各處的昆劇人才陸續被召回,新的一代開始被培養,一個劇種重新恢復生機。

與那一次“冠蓋滿京華”的晉京演出相比,4月1日晚的《十五貫》顯示的是扎紮實實的傳承。先後登臺的有5個況鐘和5個婁阿鼠。當年曾跟著周傳瑛、王傳淞學戲的計鎮華、劉異龍、王世瑤、張世錚帶著浙昆五代人一起上場。

首先出場的是蘇州昆劇院的呂福海。他的身段是老鼠形的,臉上勾的白鼻梁圖案就是一隻老鼠,躡手躡腳打著哈欠,唸唸有詞,一抖一抖便進入你的眼簾。是哪有些癢,卻懶得伸手,只是聳聳肩膀,一個市井無賴的形象立刻引發了觀眾會心的笑。

來自上海昆劇團的74歲的計鎮華,對況鐘有著經典的演繹,果然一齣場便掌聲雷動,他的聲音依然響遏行雲;在接下來的“見都”一折中,浙昆“盛”字輩傳人陶偉明飾演的況鐘,字正腔圓,身段嚴謹中不乏灑脫幹練,而上海昆劇團劉異龍的婁阿鼠松而不懈,活而不火,恰到好處。“踏勘”一折中浙昆“世”字輩藝術家張世錚先生的況鐘,老練而富有書卷氣,“盛”字輩藝術家陶波的婁阿鼠更是節制有度,油而不滑;“訪鼠測字”一折中上海昆劇團繆斌的況鐘和浙昆“萬字輩”田漾的婁阿鼠配合默契收放自如;最後一折《審鼠》,77歲的王世瑤先生出場僅幾分鐘,一上來便撲通跪下,在狀紙上畫下押文,又被帶著“鐐銬”離場。他是王傳淞的兒子,曾經為觀眾多次演繹婁阿鼠,大家喝彩不斷,仿佛期待他還能再重新回來一趟。

60年彈指一揮間。當年成立劇團時王世瑤先生只有17歲,便在舞臺上跑龍套,和這出《十五貫》中年齡最小的扮演門子的“代”字輩學生、14歲的張唐逍差不多。

觀眾在每一位婁阿鼠和況鐘亮相時和離場前,都給予了最熱烈的掌聲。“《十五貫》的每一次重演,喚起的都不僅是人們的記憶。作為崑曲中難得的一齣非才子佳人戲,能夠屢演不衰,絕非偶然,除了深刻的思想性外,幾代藝術家反復打磨的精湛演技也賦予了角色超越時空的審美價值。”專門從寧波趕來看戲的票友茗禪對記者説。

姹紫嫣紅開遍

在4月2日的摺子戲開場之前,由浙昆的第六代傳承人“代”字輩小演員表演了《“代”代相傳》。

這批2013年招錄的孩子們,是繼1996年招收“萬”字輩學員後的新一代傳人,也是崑曲的未來。給傳承人定輩分兒,是當年“傳”字輩大師定下的規矩,“傳世盛秀,萬代昌民”這8個字也反映了他們當年對於昆劇的美好願望。當年周傳瑛老先生在病榻上還堅持向弟子傳授自己的心得。王世瑤、張世錚、汪世瑜、沈世華等“世”字輩大家,得到的真傳最多,藝術造詣自然爐火純青。王奉梅、陶偉明等是“盛”字輩的代表,他們在“破四舊”中曾經被取消了藝名。而林為林、六小齡童則是“文革”後“秀”字輩的代表。這種一代一代的傳承,使得崑曲歷經波折依然幽蘭自芳香飄四海。

戲劇理論家傅瑾曾説:“崑曲是代表中國藝術最高成就的劇種,許多演員是代表這個劇種最高水準的表演藝術家。” 此次前來參加演出的崑曲名家,很多都是國寶級的藝術家,説他們曾經撐起崑曲舞臺的半壁江山並不為過。如今他們大多年事已高,有的已闊別舞臺一心幕後育人。但為了向恩師“傳”字輩藝術家致敬,為了給浙昆慶生,再次聚集在一起。他們放棄了便裝演出,堅持重新穿上戲服,扮上戲粧,勒頭吊眉……

劉異龍、梁谷音、張銘榮三位大家,均來自上海昆劇團,是當年“昆大班”的同學,也是合作了幾十年的老搭子。這一次,還是演他們拿手的《義俠記·挑簾》。

蔡正仁,有著崑曲“第一冠生”的美譽,跟著俞振飛學過27年的戲,風流倜儻的唐明皇幾乎是他的專利。即使是最拿手的《長生殿·小宴》,即使演了一輩子,這一次依舊一絲不茍,一開口便如大珠小珠落玉盤。

周傳瑛的高足沈世華,今年已經75歲了,年輕時是浙昆的臺柱,《玉簪記·琴挑》曾是她的啟蒙戲,這一次算是回娘家。“你真的找不出比沈世華老師更好的陳妙常了,雅致從容,淹通詩書,非一生浸染于崑曲者不能得其神韻。”

家喻戶曉的《驚夢》則分配給了張洵澎和石小梅老師。石小梅雖然已經67歲了,舉手投足間還是那樣的賞心悅目。“原來姹紫嫣紅開遍,似這般都付與斷井頹垣,良辰美景奈何天,賞心樂事誰家院……”熟悉的詞牌響起,台下的觀眾已有跟著吟唱起來的。

還有王世瑤與張世錚的《寫狀》,堪稱最頂尖的醜戲。兩個人的對手戲渾然天成,一來一往高妙無比。

汪世瑜是兩台摺子戲中唯一唱獨角戲的,可見其“巾生魁首”的分量。《西園記·夜祭》是他的看家戲,上個世紀周傳瑛決定排這齣戲時,他就是主角,電影《西園記》裏他也是男主角。雖然人老琴老,但還是一如既往的溫文爾雅、瀟灑飄逸。不過這也許是75歲的他最後一次在舞臺上扮演這個角色了。

最後的壓軸大戲是武戲《雁蕩山》。這是由浙江昆劇團和上海昆劇團聯合演出的。一個個短打的武生,身手矯健敏捷,乾淨利索,開打整齊如一,跟頭翻得驚心動魄,昆劇的陽剛之美雄渾之勢盡在其中。當兩位我們並不知道名字的武生連續翻了20多個跟頭後,整個劇場都沸騰了,叫好聲蓋過了鑼鼓聲。

這是真正用生命在演戲,為了排演這齣戲,浙昆為每位武戲演員都買了人身保險。觀眾表示從未看過如此盪氣迴腸的武生戲。“秀”字輩傳人林為林,21歲便以《界牌關》成為最年輕的梅花獎得主,他的翎子功就來自周傳瑛的身教,這個有著昆劇第一武生之稱的大武生,51歲依然雄姿英發,身披鎧甲手持大槍氣定神閒,真正是一副談笑間灰飛煙滅的氣勢。當他完成了一個利落的劈叉壓馬又接上一個附身的180度旋轉,現場尖叫聲四起,嘆為觀止。

文戲武戲其實異曲同工,只不過習慣了水袖翻飛嫋嫋晴絲的觀眾沒有想到浙昆的武戲可以如此驚天動地。以這樣的方式結束三天的演出,真是酣暢淋漓。

春華秋實古曲新

這麼多藝術家聚集在一起自然會緬懷當年的“傳”字輩恩師,也會説起60年前的晉京演出。

作家汪曾祺曾説,整理傳統戲最成功的一部是昆劇《十五貫》,“它達到的水準,比《將相和》《楊門女將》更高一些,因為它寫了況鐘這樣一個人物,寫得那樣具體,那樣豐富,不帶一點概念化和主題先行的痕跡。”大家感慨,這樣的好戲太少了。

《十五貫》那次晉京演出後進行了全國巡演,共演了98場,有14萬人觀看。1956年又拍成了電影,最多時全國有500多個劇團都在演《十五貫》……很多上世紀六七十年代出生的朋友都看過賀友直版的《十五貫》連環畫……這樣的盛況如今也無法複製。

作為百戲之祖的崑曲,是我國傳統文化藝術中的珍品,它凝聚了一代又一代藝術家的美學追求和藝術創造,但它並不是為了孤芳自賞,也從未以曲高和寡為榮,崑曲藝術家們從未停止過創新的步伐。

“浙昆的每一輩人都勇於創新。《十五貫》是浙昆第一代‘傳’字輩的代表作,1956年拍成同名電影。《西園記》是浙昆第二代‘世’字輩及第三代‘盛’字輩的代表作,1985年拍成同名電影。《公孫子都》是浙昆第四代‘秀’字輩和第五代‘萬’字輩的代表作,2008年也拍成同名電影。多出人出好戲,這是一個劇種繁榮的標誌。崑曲的美是永恒的,會有越來越多的人發現它的審美價值,而好的藝術作品總是可以找到自己生長的基礎。”浙江昆劇團副團長王明強對於劇團的未來信心滿滿。

“此次紀念活動,少長鹹集群賢畢至,浙滬蘇三地的聯動,其實是開啟了長三角地區崑曲藝術交流演出研討的一個平臺,對於崑曲,對於全國的崑曲迷來説,是前所未有的好事。”王明德表示,相關的紀念活動會持續一年,希望能將崑曲之美傳之久遠。

月落重生燈再紅。六十年一輪迴,浙昆又站在了新的起點。

新聞推薦

- 多組數據看2025年中國外貿“含新量”“含綠量”“含智量”2026-01-16

- 生鮮果蔬、年宵花卉、特色美食齊上陣 節前消費新圖景活力涌動2026-01-16

- 2026年“鄉親相愛一家人”臺胞迎新春聯誼活動(寧德站)舉辦2026-01-16

- 台灣網友失散的親人找到了!90歲湖北老人隔海呼喚:“期盼侄孫回家”2026-01-16

- 四大洲花滑錦標賽下周北京上演 雙奧場館再迎世界級角逐2026-01-16

- 《東京夢華錄》《清明上河圖》同款美食,這份早餐“攻略”裏都有!2026-01-16