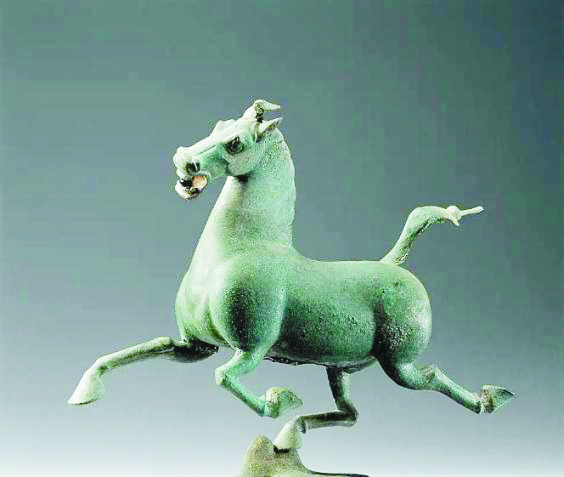

銅奔馬 甘肅省博物館藏

在近年來持續升溫的“文博熱”浪潮中,諸多文物從展櫃中的“沉默者”變成年輕人追捧的“文化偶像”。中國國家博物館的明孝端皇后鳳冠、四川三星堆博物館的青銅大面具、河北博物院的長信宮燈、甘肅省博物館的銅奔馬……這些特別的“網紅”通過多種方式走進人們的日常生活,講述著自身蘊含的歷史文化內涵。“網紅”文物的誕生是偶然興起還是必然趨勢?其IP化之路為文博行業帶來了哪些深遠影響?文博場館又該如何避免其曇花一現?

文物走紅的核心邏輯

穿越千年而來的文物走進現代生活,需要憑藉其攜帶的歷史文化基因。甘肅省博物館的東漢銅奔馬走紅,源於觀眾對“馬踏飛燕”所承載的進取精神的認同;考古學家通過金杖紋飾解讀出古蜀國“縱目觀天”的天文崇拜,將三星堆青銅面具所蘊含的對長江文明源流的認知呈現出來;敦煌研究院通過VR技術,使千年壁畫中的飛天“飛入”現代展廳,觀眾不僅被飄逸的線條藝術所折服,更通過互動裝置加深了對其美學的理解。不難發現,真正具有生命力的文化遺産,必定攜帶著可被不同時代解讀的文化基因。當這些基因與時代精神産生共振時,就會轉化為持久的傳播力,成為其文化內涵橫向傳播與縱向傳承的推動力。

文博機構積極應用新的傳播手段、嘗試新的傳播方式,也是文物“出圈”的關鍵。抖音博物館年度數據顯示,2024年博物館相關內容播放量達1246億次。殷墟博物館新館運用裸眼3D技術將商代文物動態呈現,三星堆博物館通過直播考古發掘現場讓黃金面具等文物“圈粉”無數。這種“沉浸式體驗+數字傳播”的模式,讓文物從靜態展陳轉變為可互動的文化符號。

年輕一代對中華優秀傳統文化的認同感提升,推動文物成為社交媒體的“打卡”符號,使“網紅”文物不斷涌現。大足石刻因3A遊戲《黑神話:悟空》中的場景引用,吸引大量遊客在石刻前尋找遊戲中畫面的原型,並通過拍照、短視頻分享形成二次傳播。河北博物院的西漢錯金銅博山爐因與電影《哪吒之魔童鬧海》中“七色寶蓮”的造型相似而走紅,其層巒疊嶂的爐蓋與錯金工藝,因現代影視作品的加持,被賦予了新的生命力。這類文物通過跨媒介傳播,將中國傳統文化符號轉化為觀眾可感知的文化記憶。

文物的IP化探索

如今,通過多種形式的跨界合作,文物元素不僅被巧妙引入現代生活及消費場景,也成為文博行業經濟增長的新引擎。中國國家博物館的鳳冠冰箱貼上線半年銷量突破80萬件,創下國博文創20年來的銷售紀錄新高,帶動相關展覽參觀量激增。蘇州博物館與TIMS咖啡等品牌聯名合作,將文物元素體現于咖啡包裝、香薰等日常消費品。2024年舉辦的廈門文博IP授權展促成超1億元的戰略合作交易額。這種IP化發展模式,既提升了文物的傳播力,又反哺了文物保護事業,形成良性循環。

“銅奔馬是我們館裏的‘明星’展品,它矯健的身姿和憨態的表情吸引了很多觀眾‘打卡’。”甘肅省博物館研究部副主任茹實介紹,以銅奔馬為原型設計的毛絨玩偶“馬踏飛燕”2022年一推出就受到市場歡迎,成為甘博1000多件文創産品中的銷量冠軍,直到現在依然被年輕觀眾追捧。事實上,早在2020年,甘肅省博物館就推出了“神馬來了”IP,但銅奔馬的形象一直比較板正、嚴肅。“馬踏飛燕”在“神馬來了”的基礎上不斷優化改版,添加適合當代審美的呆萌元素等,最終成為文創産品中的爆款。除此之外,銅奔馬與《逆水寒》手遊的跨界聯動也引人關注。以3D掃描技術盡可能真實地將銅奔馬形象復刻到遊戲中,在遊戲玩家的參與下展現其“歡樂跳脫”的一面,用別具一格的方式,讓年輕人認識了這匹昂首向前的東方之馬。

加強對文物深層文化價值的挖掘

文物的IP化探索之路不僅實現了文化遺産的活化利用,更在提振消費與數字化轉型背景下開闢了推動文化産業可持續發展的新路徑。然而,“網紅”文物帶來流量的同時,也讓部分文博機構短暫迷失方向,如在IP開發過程中過度追求市場熱點,忽視了對文物深層文化價值的挖掘;以“顏值”取悅市場,缺乏對其歷史背景的闡釋,削弱了文化可持續傳播的活力;數字化開發多停留在表面互動,缺乏對歷史場景的還原或工藝細節的解讀,未能實現深度文化解碼等。

中國傳媒大學文化産業管理學院副教授朱敏認為,儘管博物館文創市場規模不斷擴大,但産品同質化問題依然突出。書籤等文具依然是文創市場的主流産品,缺乏突破性設計;部分“網紅”文物的文化內涵被忽視,僅成為遊客“打卡”拍照的背景,這種淺層借勢的方式,可能會透支文化遺産的內在價值。他認為,對文物的IP化探索需要在文化敬畏與市場偏好之間尋找平衡,通過政策引導、技術賦能與跨界合作,推動IP開發從“流量驅動”轉向“價值驅動”,使文化遺産真正成為連接過去與未來的精神紐帶。

“網紅”文物的興起,既是文化自信的具象表達,也是文博行業創新求變的縮影。唯有深挖文化內核、構建可持續的文化IP生態,才能讓曇花一現的“網紅”,蛻變為歷久彌新的文化符號。

鳳冠“出圈”記

記者 劉源隆

在中國國家博物館古代中國基本陳列展廳,明孝端皇后鳳冠在玻璃展櫃中折射出幽幽藍光,每天迎接著來自各地的觀眾參觀打卡。

明孝端皇后鳳冠製作于明萬曆年間,于1957年在北京明定陵地宮出土,是首批禁止出國(境)展覽文物,也是中國金屬工藝巔峰的象徵。端詳這件文物,金鳳羽毛凝固成永不褪色的碧海,未經切割的天然寶石化為熾烈的火焰,金龍奔騰在翠雲之上,金鳳展翅翱翔于珠寶花叢之中,金翠交輝、光彩奪目。

這頂鳳冠是用漆竹扎成帽胎,並以絲帛製成。前部飾有九金龍,口銜珠滴,下有八點翠金鳳,後部也有一金鳳,共九龍九鳳。九鳳鳳首朝下,口銜珠滴,珠滴在走動的時候隨步搖擺。金鳳下有3排以紅藍寶石為中心的珠寶鈿,其間點綴著翠蘭花葉,冠檐底部有翠口圈,上嵌寶石珠花。

2023年,這件被稱為明代“頂奢高定”的文物在網絡上聚集起極高人氣。每篇與之相關的帖子都能收穫大量點讚、評論和轉發。

文創開發不能閉門造車,靈感源頭必須是與觀眾産生共情的展品。據介紹,國博文創團隊每天都會穿梭于各個展廳,看展品、觀察觀眾的喜好,也關注社交媒體的熱點話題。中國國家博物館經營開發部副主任廖飛介紹:“當我們察覺到這款文物要‘紅’的潛質時,迅速展開頭腦風暴,隨之開始了鳳冠的文創研發工作。”

2024年7月,以“明孝端皇后鳳冠”為原型設計的文創産品“木制鳳冠冰箱貼”一經推出,僅一天半時間,首批上架的3000件産品就迅速售罄;2024年9月,國博再次推出升級版“AR金屬鳳冠冰箱貼”,産品上架後,同樣受到觀眾青睞,開售當天僅2小時就售出2300件。自那時起,每天早上等待購買鳳冠冰箱貼的觀眾都會排起長龍。

此外,設計團隊還以明孝端皇后鳳冠為原型開發出筆記本、化粧鏡、徽章、毛絨玩具、鑰匙扣、馬面裙等10餘款産品。今年,國博又上新了立體鳳冠“藍包”等産品。

鳳冠冰箱貼的持續熱銷,拉近了文物、歷史文化與觀眾之間的距離。廖飛表示:“我們通過文創正在構建文化認知‘金字塔’,底層是文創産品的趣味吸引,中層是展覽的知識傳遞,頂層是學術研究的精神共鳴。”

下午5點,國博開始清場。古代中國基本陳列展廳在智慧調暗的燈光中歸於靜謐,最後一位觀眾在鳳冠展櫃前參觀拍照完畢。而在網絡社交媒體上,鳳冠和鳳冠文創的帖子、短視頻還在源源不斷地更新,並持續引出新的話題。古老文物與當代生活正碰撞出文化傳承的全新故事。

明孝端皇后鳳冠 中國國家博物館藏

説唱俑的微笑表達

記者 付遠書

四川博物院藏著這樣一個“顯眼包”——東漢陶説唱俑,它表情生動有趣,是漢代的“説唱人”。説唱俑又名“俳優俑”,原型為“俳優”,又名“俳倡”,《左傳》《國語》《史記·滑稽列傳》等典籍中均有對此類職業的記載。四川各地出土的説唱俑有十幾件之多,而四川博物院藏的這件1963年出土于郫縣(今成都市郫都區)宋家林磚室墓的説唱俑,頭頂作椎髻、雙目微閉、歪嘴吐舌,兩臂上聳,左臂戴有環飾,左手托小鼓,右手執槌於擊,整體造型非常滑稽。

數量眾多的説唱俑見證著説唱藝術在漢代的流行,也讓人得以窺見漢代四川人豐富多彩的娛樂生活。有專家認為,這種藝術的誕生有其特有的社會背景——漢代文景之治讓社會生氣得以恢復,民間樂舞、雜技、説唱藝術蓬勃發展。説唱衝破了“禮樂”的束縛,其詼諧、誇張和搞笑的表演形式在當時深受各階層喜愛。

説唱俑既見證了漢代説唱藝術的蓬勃以及雕刻藝術的精湛,也傳遞出古代四川人樂觀、開朗、包容的精神特質。

“四川出土的漢代陶俑,目前還沒有出現嚴肅、怒目、沮喪等消極表情的,這反映出當時四川地區人們的生活水準和精神狀態非常不錯。”四川博物院相關負責人表示,不見説唱俑表情怯懦和身體缺陷,反而表達出源自內心的豁達,這些精神特質延續到今天,形成了四川人安逸的生活方式以及樂觀開朗的性格特點。

四川博物院為喜氣洋洋、笑容可掬的説唱俑定制化打造了一條獨具特色的IP化發展之路。“微笑四川”文創品牌是其中的佼佼者。該品牌巧妙地將文物中的笑容與現代設計理念相融合,推出了涵蓋日常用品、時尚配飾及藝術衍生品等文創産品。

“産品既保留了四川深厚的歷史文化底蘊,又賦予其時尚與實用的現代價值。”四川博物院文旅融合産業發展部主任鐘郛表示,該品牌靈感源於院藏的漢代陶石藝術,尤其是説唱俑生動傳神的笑容,不僅展示了四川文化的獨特魅力,更傳遞了四川人民面對生活的積極態度與豁達情懷。“微笑四川”品牌不僅在國內市場廣受歡迎,還通過國際文化交流活動成功走向世界,成為傳播四川文化的重要載體,實現了經濟效益與文化效益的雙豐收。

説唱俑 四川博物院藏

專家觀點

“網紅”文物不應曇花一現

上海大學黨委副書記、教授、博士生導師 段 勇

“網紅”文物是網絡信息時代“博物館熱”的必然産物,也是“博物館熱”的組成部分。從歷史脈絡來看,“網紅”文物其實是此前博物館“鎮館之寶”概念的延續和演變。從未來發展來看,它們有可能成為數字時代和文博元宇宙中的NFT(非同質化通證)。可以肯定的是,“網紅”文物能為博物館和社會帶來社會效益和經濟效益,是文博領域值得重視和研究的話題。

文物具有歷史、藝術、科學、情感等多元價值。文物的價值需要通過橫向傳播和縱向傳承來實現。“網紅”文物就是橫向傳播的産物。不難發現,“網紅”文物都具有突出的多元價值,在展示文化內涵的同時還能為特定群體提供較高的情緒價值,因而傳播力加倍。比如,中國國家博物館的明孝端皇后鳳冠採用花絲、點翠、鑲嵌、穿係等製作工藝,帶給人們極致的美的享受;湖北省博物館的戰國曾侯乙編鐘發揮心理“療愈”功能,同時提高文化藝術素養。它們讓觀眾在回望歷史的同時還能感知當下的生活情趣。

“網紅”文物已成為文博行業與社會公眾聯繫的重要紐帶。借助文物“出圈”帶來的流量,文博場館通過陳列展覽、文創開發等滿足社會公眾需要,進一步加大了文博行業的社會影響力,增強自我造血機能,以更好的面貌踐行服務觀眾的使命。同時,以青少年為主的觀眾群體對“網紅”文物的選擇和熱愛,讓文博行業調整了展示文物的視角,也為專家學者開拓了新的研究、傳播途徑,促進了文物的內涵和價值挖掘。

此外,業界也需要注意,青少年對文物的關注可能更多出於直觀、樸素的情感,對文物的文化內涵和歷史背景了解有限,因此,文博行業有責任加強文物的內涵挖掘和解讀;有些“網紅”文物熱點轉換較快,若未抓住機會擴大傳播,很快就會被人們遺忘,這也需要文博行業通過培育、解讀、演繹、引導、對話等方式,推動其IP化發展,在傳承中華優秀傳統文化的同時助力經濟發展。

(記者 劉海紅 採訪整理)