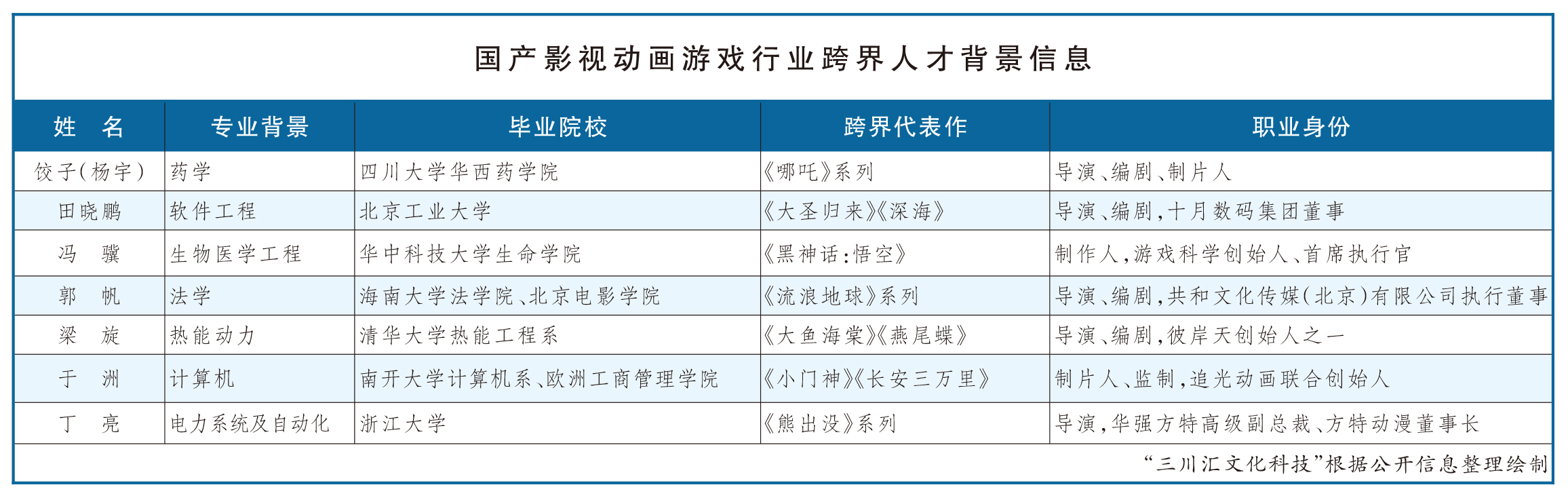

人才是創新的第一資源,是推動産業升級和高品質發展的核心要素。當下,具有跨界知識背景的複合型、創新型人才尤為重要和稀缺。在國産影視動畫遊戲行業,有多位亮眼的跨界人才和成功的跨界案例,揭示出文化與科技融合的關鍵邏輯——始於技術突破,成於人文覺醒。

跨界奇兵的人文密碼

中國文藝界人士的跨界基因早有脈絡:魯迅棄醫從文,以《狂人日記》反抗封建禮數;余華從牙醫轉型作家,用手術刀般的筆觸寫就《活著》……這種“醫文互通”的現象,本質上是系統思維與人文關懷的創造性轉化。

聚焦當下文化科技領域,《哪吒》系列動畫電影的導演“餃子”(藥學專業),創造了中國動畫電影票房的傳奇,更將東方文化的藝術表達水準提升到新高度;2023年上映的動畫電影《深海》的導演田曉鵬(軟體工程專業),帶領團隊攻克了粒子水墨渲染技術難題,為動畫電影的技術創新樹立了新標杆;遊戲《黑神話:悟空》的主創馮驥(生物醫學工程),以獨特的視角和製作水準還原中國古建築場景,引爆全球遊戲圈……

這些非文藝科班理工男的崛起,既是百年跨界傳統的當代延伸,更是文化科技深度融合催生的産業進化,折射出跨界人才在文化科技領域中的獨特優勢,體現出文化科技融合對多元化人才的需求以及人才在跨界創新中的突破性作用,為培養兼具科技理性與人文情懷的複合型人才提供了典型樣本。

跨界人才通常具備專業知識結構和系統思維方式,能在藝術創作中激發出獨特的創新潛能。例如,“餃子”在《哪吒之魔童降世》中刻畫哪吒“魔丸”能量暴走時血管凸起、瞳孔收縮的細節,變身時肌肉膨脹與骨骼變形的動態設計,都是對藥物副作用引發的病理反應和組織異變的藝術化轉譯。

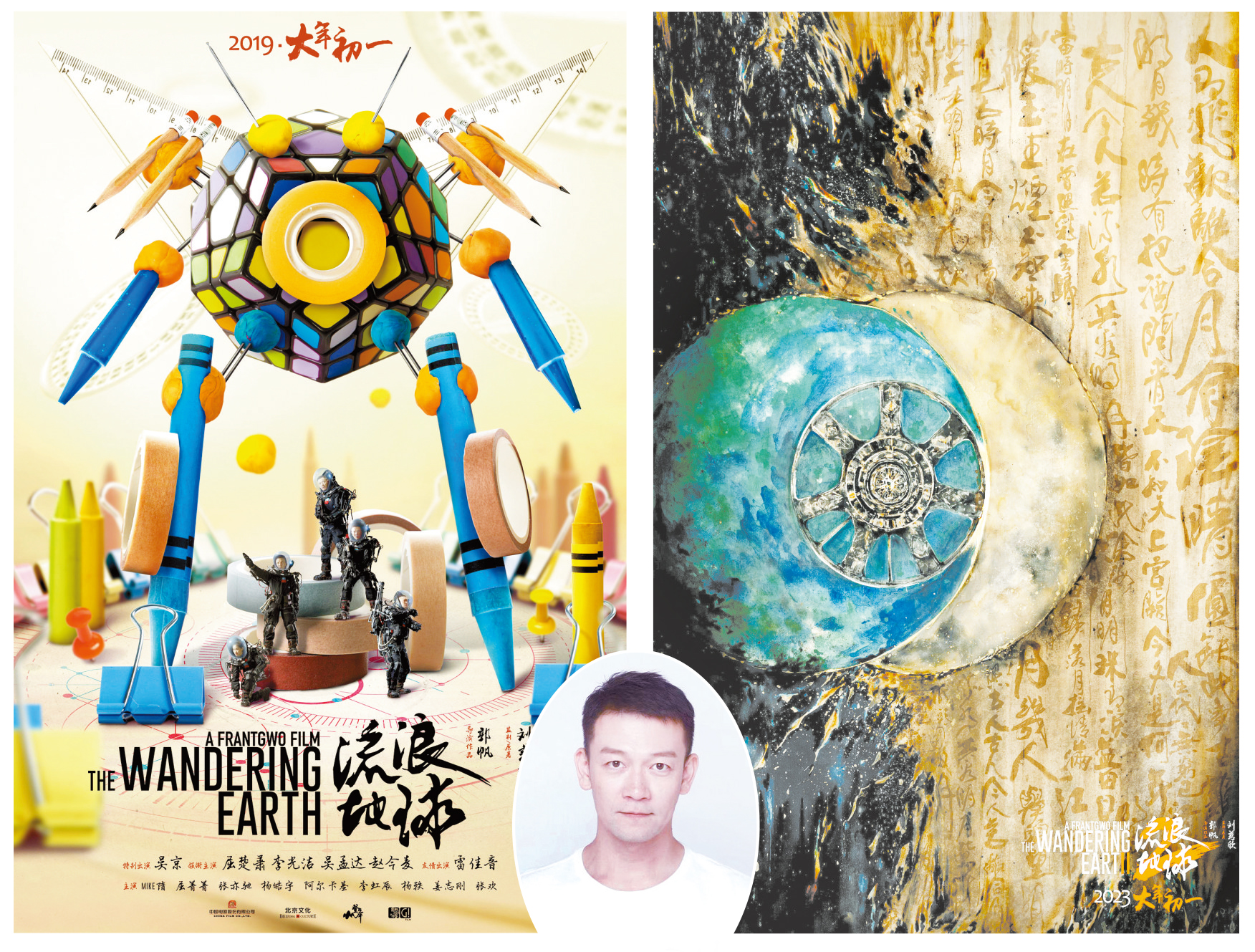

眾所週知,無論是文學創作還是藝術編導,都需要系統思維的敘事賦能,這種系統思維恰是理工類人才的學科背景優勢。比如,有法學專業背景的郭帆在《流浪地球》系列電影中構建“行星發動機運作規則”“地下城抽籤制度”,以法律框架支撐科幻敘事的可信度。這種能力與人文藝術強調的“體系建構”高度契合。

文化科技融合催生了技術美學新範式,這要求創作者除了具備傳統美學思維之外,還得兼具藝術直覺與技術攻堅力。田曉鵬在《大聖歸來》中運用軟體工程專業的技術手段,突破了傳統動畫的製作瓶頸,實現了流暢的動作設計和細膩的畫面表現;《黑神話:悟空》主創馮驥的生物醫學背景,助力其以實驗科學思維推動“硬核國風”在全球遊戲市場的“破圈”。

非文藝科班背景的創作者常能以“局外人”的視角顛覆一些行業慣例。余華棄醫從文後,用極冷峻的敘事方式剝離了文學敘事的情感冗余;毛不易護理專業訓練帶來的臨床觀察力,使其音樂作品在情感共鳴中透出更深的人文洞察。

人才培養機制需跟上産業變革

這些現象級案例好似一面面鏡子,映照出教育體系與時代需求的鴻溝,也折射出當前文化科技融合大趨勢下的人才需求現狀——傳統人才培養機制滯後於産業變革。

國家統計局數據顯示,2024年我國數字文化産業規模突破5.9萬億元,年均複合增長率約為25.40%。另據人力資源社會保障部調查數據,目前我國人工智能人才缺口超過500萬,國內的供求比例為1:10,其中兼具科技素養與人文底蘊的複合型人才缺口高達87萬。

據騰訊互娛的招聘數據,72%的崗位要求同時掌握編程技能與文化IP開發能力,影視特效行業的AI工具使用率3年間從28%升至82%。當技術化浪潮將Blender、UE5等專業工具送入一般創作者的電腦,掌握“技術語言+人文密碼”的跨界者,正在對傳統科班人才形成降維打擊。

通過這種“外行顛覆內行”的奇觀,可以窺見背後文理分科的知識鴻溝。據教育部統計數據,78%的高校仍維持嚴格的文理分科,藝術類院校的數字技術課程佔比不足18%,而頂尖工科院校的人文通識學分僅佔3.2%。這種割裂導致了“半部《論語》治AI”的現象——清華北大兩所高校聯合調研發現,65%的工科生認為文化素養無關職業發展,而藝術專業學生對UE5引擎、Houdini特效軟體的掌握率不足30%。

更深層的問題是用人單位人才評價體系的嚴重滯後。智聯招聘數據顯示,86%的企業仍以單一專業證書篩選人才,導致29%的跨界求職者初篩即遭淘汰。令人困惑的是,國內高校實驗室的技術成果卻平均需要3.7年才能實現産業轉化,時間成本比國外同行多耗費近200%。這種體系性脫節,使國內數字文創專利轉化率(11.7%)僅為智慧製造領域的一半(23.5%)。

在産業生態層面,這種表現更加突出,協同創新機制的缺失嚴重制約了人才要素的流動。更為嚴峻的是,72%的科技人才將與文化的融合視為“非核心業務”。某211高校動畫系主任曾坦言,學校教學生用MAYA做建模,企業卻需要他們懂AI生成和區塊鏈確權。這種供需錯位,讓影視特效企業不得不為新員工支付人均6到8個月的崗前培訓成本。

技術是新畫筆,文化才是真顏料

2024年,“強化科技教育和人文教育協同”被納入國家教育戰略的重要部署,為進一步推動教育改革向縱深發展提供了遵循。

文化是一種精神力量,是一種訴諸長遠的視野與情懷。科技與人文教育的協同發展,不僅是教育改革的必然選擇,更是培養創新型人才的關鍵路徑,亟待從樹立協同理念、構建交融課程、強化實踐創新等方面探索實踐。

在認知層面,必須徹底打破傳統“文理二分法”的思維定式,推動科技與人文教育的深度融合。基礎教育階段可通過科普活動、文化體驗等形式,讓學生從小了解文化、熱愛文化,培養對科技與人文的雙重興趣。高等教育階段需將人文素養納入理工科培養方案,將科技思維融入人文課程設計,打破學科壁壘,實現文理交融。例如,北京大學推出“博雅科技講堂”,邀請院士與人文領域專家對話,每年吸引上萬名學生參與。

在培養層面,高校應充分發揮學科門類齊全的優勢,整合多學科資源,重新建構科技課程和人文課程的比例,推動由“單科專精”向“能力立方”轉變,構建“技術為骨、人文為魂”的育人生態。在理工科課程中增加“科學技術史”“科技倫理”等人文社科類課程,引導學生思考科技對社會、倫理和文化的影響。例如,中國美術學院的“AI藝術”微專業,要求演算法訓練與藝術創作學時比例為4:6;浙江大學開設“數字人文”微專業,要求學生完成至少2個跨學科項目。

在産業層面,科技與人文教育的協同發展不能停留在理論層面,還必須通過實踐創新落到實處。利用國家重大科研平臺、實驗室、科技館、博物館等資源,將科技與人文教育融入實踐教學環節,提升學生綜合運用知識解決實際問題的能力。如北京電影學院與中國科學院計算所共建了“科幻電影工坊”,讓學生參與《流浪地球》系列電影特效製作,技術轉化週期縮短至6個月。

在政策層面,需通過制度創新為跨界人才進入文化産業提供更多的機會和更廣的平臺。設立跨界人才認證體系,如人力資源社會保障部試點的“數字技術工程師”認證,構建編程能力、美學素養、文化IP開發的三維評估體系。搭建産學研協同平臺,推動高校、企業與科研機構深度合作,加速技術成果轉化。教育部2017年啟動的“新工科”建設規劃提出,支持50所高校設立交叉學科創新中心,覆蓋人工智能藝術、數字文化遺産等新興領域。

推進科技與人文教育協同戰略,既是優化專業學科改革的必由之路,更是人才培養適應社會經濟發展需求的應有之義。今年1月發佈的《教育強國建設規劃綱要(2024-2035年)》明確提出“深化新工科、新醫科、新農科、新文科建設”,其核心正是破解關鍵領域的“卡脖子”技術瓶頸、“卡腦子”創新困境與“卡嗓子”文化失語難題,其目標直指技術突圍與文化傳承的雙重使命。

當前,這場變革已悄然滲透教育各階段、全鏈條。截至目前,在基礎教育領域,全國已有45%的中小學(約8.7萬所)引入AI教學工具,2025年有望逐步實現人工智能課程體系化;高等教育領域,教育部主導建設的40個交叉學科創新中心已培養超6萬名複合型人才,預計2025年中心總數將達50個,新增人才規模約4萬人。

可以預見,在“四新”建設藍圖的指引下,在科技與人文教育協同戰略的推動下,這種理念一定會“種進”課堂,教室裏既有敲代碼的鍵盤聲,也有讀古詩的誦讀聲。以後,當小學生用AI畫《山海經》神獸前,一定先弄懂傳統紋樣寓意;大學生設計遊戲角色時,一定要摸清《西遊記》裏妖怪的脾氣。因為在未來的數字文化産業中,技術成了新畫筆,文化才是真顏料。(王 軍)

藥學專業背景的“餃子”及其代表作《哪吒》系列

軟體工程專業背景的田曉鵬及其代表作《大聖歸來》《深海》

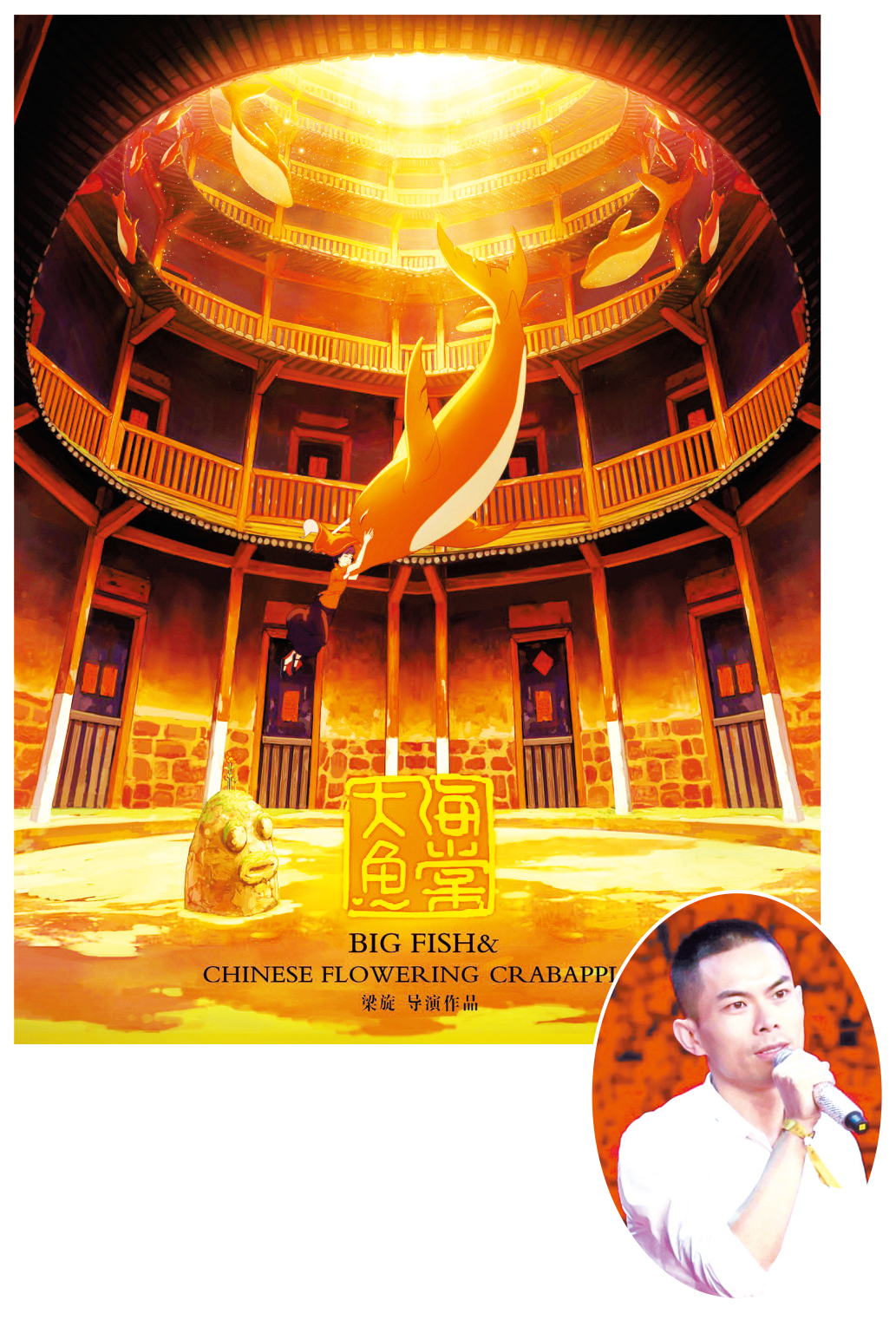

熱能動力專業背景的梁旋及其代表作《大魚海棠》

法學專業背景的郭帆及其代表作《流浪地球》系列

本版圖片由“三川匯文化科技”提供