資料照片

資料照片

資料照片

資料照片

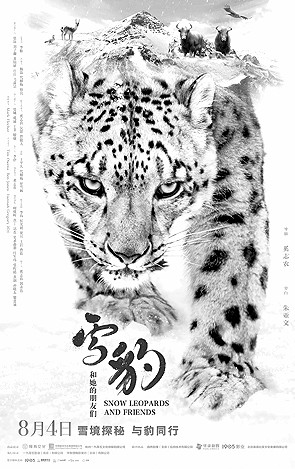

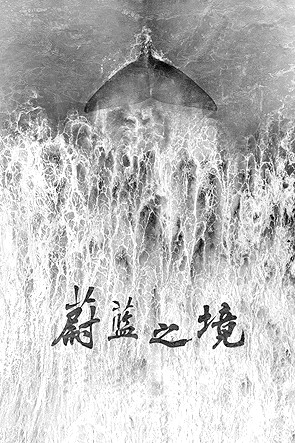

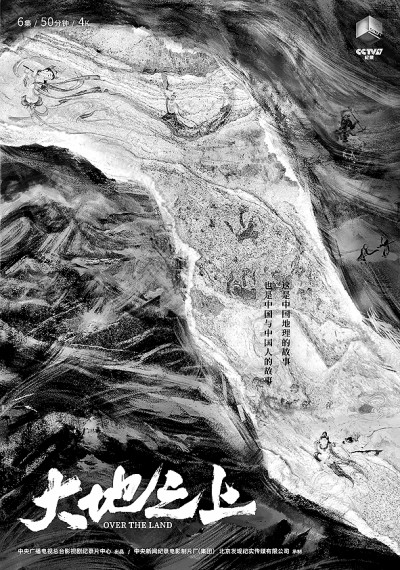

自然題材紀錄片拍攝難度大、門檻高。這是因為其不僅要展現山川萬物嘆為觀止的“外在美”,還要深入挖掘作品的“內在美”,在意蘊表達、審美旨趣、主題凸顯等方面全方位展現中國之美。近年來,中國紀錄片人在自然題材領域持續發力,涌現出《影響世界的中國植物》《遇見最極致的中國》《大地之上》《蔚藍之境》《青海·我們的國家公園》《雪豹和她的朋友們》《行進中的美麗中國》等一批精品力作。這些作品以極強的影像表現力和情感衝擊力給觀眾營造震撼心靈的觀賞體驗,為解決自然題材紀錄片的創作難題總結有益經驗。

在表現自然美的同時具有知識性

中國幅員遼闊,擁有豐富多樣的自然、地理和生物資源,是自然題材紀錄片創作的天然富礦。無論是高山大川、江河湖海、森林沙漠,還是奇花異草、珍禽異獸,要將自然之美、生命之奇轉化為高品質影像,挑戰是多方面的。“風景常在於險遠”,自然題材紀錄片的拍攝不同於一般的社會現實題材,很多“極致”影像都來自特殊環境與“極端”場景,需要特殊設備、新興技術的“極限”應用以及跨學科的協同合作。

為了呈現難得一見的畫面,紀錄片的創作團隊需要全方位地挖掘各類自然題材的“寶藏”,力爭形成覆蓋高空、地面、地下、水下的多層次影像表述體系,並探索紀實美學和技術美學的影像融合。他們克服野外生存困難,深入人跡罕至的場所,採用蹲守、偽裝、隱蔽等特殊拍攝方式,捕捉大量稍縱即逝的珍貴影像。目前,航拍、微距、水下攝影、遙感衛星攝影、超高清影像等技術在自然題材紀錄片領域的應用已成為常態。但有時候這些技術還不夠用,需要攝製組因地制宜地研製特殊設備和拍攝技術。以紀錄片《中華白海豚》為例,針對白海豚海洋生活的特殊拍攝環境,中央廣播電視總臺自主研發重型陀螺穩像平臺,在大海上實現86倍變焦、4K每秒400幀的穩定拍攝,這樣才能捕捉白海豚的眼神、身形、躍起姿態等細節,讓觀眾清晰地領略“白色精靈”的靈動之美。

自然題材紀錄片除了借助科技力量打造極致震撼的視聽奇觀,還需要以豐富且嚴謹的知識,提升作品的信息量、科普性。因此,創作者熟悉拍攝對象的資源分佈、物種習性是基本前提,這就需要相應研究領域的學術支持。為了保障作品內容的權威性,跨學科團隊的協同合作尤為重要。《大地之上》的主創團隊關注地理學、氣象學、考古學、人類學及歷史學的最新研究成果,採訪中科院、清華大學等高校、研究機構的近50名專家學者,與他們探討土地與人之間的互動關係。從千里冰封的極寒地帶,到熱帶海域的酷熱之地,《蔚藍之境》涉獵紅樹林、珊瑚礁、海草床等中國海域最具代表性的生物。這也得益於權威海洋研究機構和頂尖海洋學家的把控與指導。此外,自然題材紀錄片的拍攝空間範圍廣,時間上常穿越四季、橫跨數年。這也需要更加專業科學的生産創作流程,以保障主創團隊全身心投入拍攝創作,將自然美景轉化為“極致”影像。

融入中華文化獨特的審美觀

自然題材紀錄片中“極致”的影像,類似于文學作品中的“狀物”,而“狀物”是為了抒情與達意。自然的外在美再驚艷,如果沒有灌注獨特的審美旨趣,精美的鏡頭也只能有其形而失其神。所以,自然題材紀錄片的創作關鍵在於融入中華文化的獨特審美觀,化“物境”為“情境”再昇華為中華文化的“意境”,方能帶給觀眾“妙不可言”的審美感受。那麼,何為“美妙”?它是指作品中能讓觀眾感受到愉悅、和諧、熨帖的某種特質。在中國文化語境下,自然題材紀錄片的創作應追求可意會不可言傳的審美效果,傳達“此中有真意,欲辨已忘言”的意趣,讓觀眾體驗難以言表的“美妙”。

細觀近年來涌現的高品質自然題材紀錄片,一幀幀堪當屏保壁紙的畫面背後蘊藏的攝人心魄的力量,其實來自東方美學的獨特韻味。《大地之上》集中展現中國地理形態孕育下的歷史文明與民風民情,畫面構圖的色彩搭配、寫意筆觸,遵循以形寫神、虛實相生、氣韻生動等傳統美學法則,浸潤了中國傳統繪畫的審美趣味。

好的自然題材紀錄片不僅僅在説理,更在於傳情,影像隱含著中華文化對天地萬物的情感與態度,流露著中華文化“天人合一”的生態觀。天地有大美而不言,作品卻能含蓄內斂地傳達“登山則情滿于山,觀海則意溢於海”的意趣,從而充分地體現對自然的敬畏,對祖國壯麗山河的熱愛,對故土家園的眷戀。

《國家公園·萬物共生之境》抓住“共”和“境”二字——“共”強調了“人與自然和諧共生”的生態觀,“境”則體現了將具象景物寫意化的藝術觀。當鏡頭聚焦古老荒野、原真自然與萬千蓬勃生命時,我們從人與動物、動物與動物之間的故事中感受到堅忍、頑強、智慧、團結等精神。這些精神正是人類文明可持續發展的基礎。萬物共生、生命相通的情感與態度應和著宏闊高遠、生意盎然的節律,帶給觀者無以言狀的感動。中華傳統美學精神賦予作品獨特的魅力,作品中的自然萬象也從外在的“美麗”上升到內在的“美妙”,在情景交融中盡顯中國美學的古典意趣、豐富意象和深邃意蘊。

激發公眾生態保護意識

生態保護是人類的共同責任。國産自然題材紀錄片雖然講述的是中國土地上的生態故事,但應當始終秉持全球視野、人類視角。從傳播效果看,自然題材紀錄片在展現“美麗”、內蘊“美妙”的基礎上,還要啟迪觀眾思考,激發公眾的生態保護意識,並引導他們將生態保護意識轉化為建設共同的美好家園的行動。這個美好家園至少包含兩重含義:大自然是人與動植物的家園,地球是人類的共同家園。

就第一層含義的“家園”而言,很多作品以擬人的手法賦予所狀之物人的性格和情感,能讓公眾意識到:每一個物種都是奇跡,與天地共存,與萬物共生,動植物的境遇正是人類生存狀況的映射與隱喻。在《雪豹和她的朋友們》裏,陪伴雪豹的既有活躍在陸地、天空的“鄰居”,如藏狐、猞猁、鼠兔、斑頭雁、高山兀鷲、岩羊等,更有一直護佑它們的三位牧民“朋友”。《青海·我們的國家公園(第二季)》從當地牧民、畫家、作家的視角切入,表現他們與動物成為“夥伴”“家人”的故事,傳遞人文關懷。從這個角度看,動物不是人類獵奇和窺視的對象,而是休戚與共的朋友,動物與人類相伴同行,才能共築美好的“家園”。

就第二層含義的“家園”而言,要讓自然題材紀錄片具有國際視野,就要站在人類命運共同體的角度來思考創作的話語方式:中國是全球生態文明建設的重要貢獻者與引領者,為解決生態問題、共創人類福祉提供中國實踐、中國方案和中國智慧。《影響世界的中國植物》用震撼而溫暖的鏡頭語言,呈現21科28種中國植物的生命旅程,講述它們影響世界的故事;《大地之上》雖然主要探討的是中國人與自然相互依存、影響的關係,整體視角卻是“大地理”“全球化”和“人類發展史”;《行進中的美麗中國》的最後一集名為“全球之約”,講述面對保護生態環境這個全球性問題,中國如何承擔大國責任、展現大國擔當,實現由全球環境治理參與者到引領者的轉變。這種將中國故事放置在世界坐標中,展示各國協同環境治理的成果,正是建設事關人類福祉的共同家園的“美好”所在。

中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。國産自然題材紀錄片精彩呈現豐富多樣的生態物種,在人與自然萬物的趣味互動、詩意呈現中,讚頌自然力量、謳歌生命繁茂,讓頑強的生命意志、蓬勃的生命氣息與豐盈的生命狀態被更多人看見,這是具有感染力的中國故事。期待著自然題材紀錄片創作推出更多有熱度、有溫度、有力度的好作品,以精美影像展現自然的“美麗”,以中華美學生成“美妙”意趣,最終激發人們建設人類“美好”家園的力量。

(作者:顧亞奇 袁文潔,分別係首都發展與戰略研究院研究員、中國人民大學數字人文研究院特約研究員)