資料圖片

《喜盈門》劇照 資料圖片

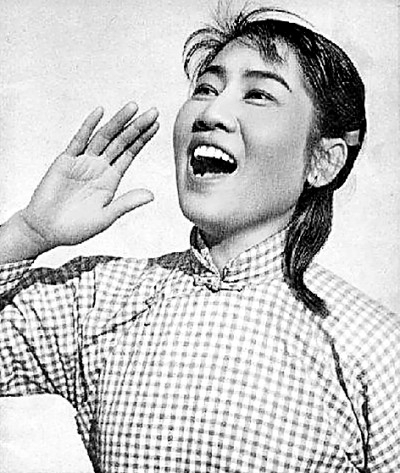

《李雙雙》劇照 資料圖片

【文藝觀潮】

農村電影在中國電影市場上佔據著舉足輕重的地位。很多經典作品曾經以深刻的社會意義和獨特的藝術魅力,贏得億萬觀眾喜愛。然而,隨著社會經濟的快速發展,文化消費日益多樣,農村電影逐漸變成小眾片種。近年來,農村電影雖然也有出圈之作,但大部分票房不高、聲量不大、觀影人數不多。承載著傳承鄉土文化、反映農村現實生活責任的農村電影應如何發展,才能煥發新的生機活力,重新成為大眾喜聞樂見的類型,有待思考。

鄉土影像鐫刻著時代印記

20世紀上半葉,農村電影出現。當時,中國社會農村人口眾多,他們的生活為電影創作提供了豐富的土壤。從左翼電影時期的《春蠶》《狂流》,到抗日戰爭時期的《保衛我們的土地》《保家鄉》,這些作品以深刻的社會批判、鮮明的民族意識,激發民眾的愛國熱情。

新中國成立後的電影創作也將農村電影放在重要位置。1949年至1978年共生産故事片728部,其中農村影片176部,年均佔比達24.2%。伴隨著土地改革和農業集體化浪潮,農村社會結構和生産關係發生了翻天覆地的變化。深刻的社會變革,為農村電影提供了豐富的素材和靈感。《小二黑結婚》《柳堡的故事》《我們村裏的年輕人》等作品,以貼近生活的故事和精湛的藝術表達,成為家喻戶曉的經典。

1978年,改革開放的春風吹遍神州大地,激發電影的無限活力,也讓農村電影迎來一波創作高潮。《黃土地》《紅高粱》《老井》等在國際知名電影節上斬獲大獎,《喜盈門》《咱們的牛百歲》《甜蜜的事業》等也達到家喻戶曉的程度……這些作品獨特的藝術風格和深刻的人文關懷,在一代觀眾心中留下深刻烙印。

然而,進入90年代中後期,市場經濟迅速發展,城市化進程加速,農村人口結構和文化生態發生巨大變化。與此同時,電影産業化改革不斷深化,商業院線成為發行放映的主要渠道,這深刻改變了電影市場格局。商業院線在選擇放映片目時更傾向於投資成本大、演員名氣大、類型化程度高的商業電影。這在一定程度上擠壓了多為中小成本製作的農村電影的市場空間,使其數量和影響力均有所下降,發展步入低谷期。

近十年來,鄉村振興戰略提出,脫貧攻堅戰取得全面勝利,這些喜人變化為農村電影創作提供了新素材、新方向。很多創作者圍繞主題主線設置人物形象,編排矛盾衝突,展現各種方針政策在落實過程中遇到的問題以及取得的卓越成績。《我和我的家鄉》《一點就到家》《十八洞村》《秀美人生》等作品在全國範圍內産生較大影響,獲得觀眾喜愛。但除了這些頭部作品,其他農村電影的市場競爭力和藝術影響力還有較大提升空間。

難以全面呈現當下鄉村社會真實面貌

從創作層面切入進行觀察,農村電影遭遇發展瓶頸的原因很多。首先,是因為創作內容有些單一和固化。反映我國農村政策的變化,以及新政策對農民生活狀況的影響,是中國農村電影的傳統,近年來涌現的作品聚焦鄉村的歷史性變革,展現産業興旺、生態宜居等主題,為觀眾呈現了鄉村巨變的生動畫卷。但這類創作扎堆涌現,也限制了農村電影的想像空間。鄉村並非單一封閉的體系,而是多樣開放、充滿活力的社會生態。農村電影如果只聚焦經濟、生態層面的變革,而忽視鄉村教育的蓬勃發展、法治建設的深入推進、風俗文化的傳承創新、康養産業的興起、倫理道德體系的更新等,則難以全面立體地呈現鄉村社會的真實面貌。

其次,是因為傳得開、叫得響、立得住的典型人物還不多。當年,通過電影《李雙雙》《劉三姐》,觀眾記住了敢愛敢恨的李雙雙和劉三姐,因為電影《我們村裏的年輕人》《咱們的牛百歲》,人們喜歡上了樂觀向上、有責任擔當的高佔武和牛百歲。農村電影奉獻了一大批讓觀眾難以忘記的鄉村人物形象,不僅塑造了一個時代的集體記憶,更構建了中國鄉村的電影形象。但當下部分農村電影中,人物形象卻局限于返鄉青年、第一書記、留守老人、貧困農戶等幾種類型,且在塑造時容易簡化為身份符號,缺乏深層的精神挖掘。這種人物塑造的困境,折射出一些創作者對當代鄉村認知的不足。更深層的問題在於,一些電影缺乏對鄉村精神內核的深入挖掘。“李雙雙們”之所以成為經典,不僅因為性格鮮明,更在於他們身上承載著中國農民特有的精神氣質:既有對土地的深情眷戀,又有改變命運的強烈渴望;既有傳統倫理的堅守,又有突破陳規的勇氣。這種精神氣質,正是鄉村文化的靈魂所在。

再次,是因為喜劇作品扎堆,無法滿足觀眾多樣化的觀賞需求。當下創作偏好喜劇風格。在很多作品中,農民喜歡插科打諢,鄉村充滿著歡聲笑語,仿佛成了田園牧歌式的世外桃源。喜劇容易引發更多觀眾的興趣,在商業電影市場,片方基於票房和收益考量,選擇容易吸引觀眾的喜劇風格可以理解。但如果一味地用淺層笑料替代深層思考,用表面歡樂掩蓋內在矛盾,這種創作策略可能會帶來短期市場回報,卻忽視了記錄時代、反映現實的文化使命。一代有一代的生活悲喜,一代有一代的發展境遇,當下鄉村同樣面臨著成長煩惱,這些曲折艱難更能表現中華民族不斷奮鬥前行的偉大力量。所以,農村電影既需要喜劇的輕鬆詼諧,也需要正劇的深刻厚重。創作者應摒棄功利主義心態,在堅持主旋律的同時弘揚多樣化,不僅在題材、類型上銳意拓展,更在時代意識、主題選擇、敘述視角等多維度上運用新思路,進行新探索,以莊重豪邁、驚險刺激、青春洋溢、幽默詼諧等風格,滿足不同人群的觀賞訴求。

媒介革新將助力農村電影破圈發展

今天,農村電影還能不斷産生出好作品嗎?

在新型城鎮化的背景下,大量農村人口向城市遷移。城鎮化不僅改變了人們的生活方式,也重塑了文化認知的坐標。很多新生代農民工和他們的子女在城市的霓虹燈下成長,其文化趣味和價值觀念更多受到城市文化的影響。農村電影所承載的鄉土記憶,對這類觀眾而言有些遙遠。這種代際文化認同的變化,使農村電影在核心受眾中的影響力有所削弱。

但這並不意味著農村電影沒有市場。只有讀懂農村,才能深入了解中國國情。這不只是針對成年觀眾,青少年群體的國情教育,也不能沒有農村電影的參與。尤其在視聽藝術時代,青少年鄉村媒介素養的養成和建構,關乎他們對古老中國、當代中國和未來中國的認知。不僅如此,城市觀眾觀看農村電影,也能在城鄉視野轉換中更全面地了解中國社會。

從傳播學視角看,農村電影的邊緣化也是媒介生態發生改變的結果。在傳統媒體時代,電影幾乎是城市、鄉村主要的視聽娛樂方式,農村電影自然成為大眾藝術。但在新媒體時代,信息傳播渠道多樣,短視頻、網絡劇、直播等新興媒介以便捷性和娛樂性,迅速佔領了文化市場。截至2024年12月,中國農村網民規模已達3.13億。媒介生態改變,使農村電影逐漸從大眾文化的主要載體,回歸為“電影的一種類型”。

我相信隨著農村互聯網的發展和鄉村旅遊的火熱,農村電影會迎來歷史性傳播機遇。比如,手機終端的短視頻傳播具有很大的想像空間,可以有效提振農村電影傳播的精準性和有效性。農村電影還可以引入虛擬現實技術,甚至嘗試探索虛擬現實電影創作,以提升消費體驗。一些大型鄉鎮社區可以嘗試恢復建立自己的鄉鎮影院,依託鄉村電影放映隊伍,將公益放映和商業放映有機結合起來,打造屬於基層鄉村社區自己的觀影基地和娛樂陣地。大力培育基層社會的本土電影創作隊伍和評論宣傳隊伍,甚至可以與鄉村大型文體活動相結合。比如火遍全網的“村晚”“村超”,都可以為今後農村電影提供創作素材和傳播路徑。

據不完全統計,2024年3月全國有30個省區市的198條農村電影院線訂購影片2207部,共計約80.5萬場。這證明農村電影市場依然蘊含著巨大潛力。農村電影不應淪為小眾藝術,而應成為連接城鄉、溝通代際的文化橋梁。重振農村電影不僅關乎電影藝術的發展,更關乎鄉村文化的傳承和城鄉文化的融合。要讓農村電影重新走進大眾視野,需要創作者、傳播者和觀眾共同努力,也需要社會各界的理解和支持。讓我們期待農村電影重現輝煌,期待其照亮鄉村、溫暖人心的藝術之光更加閃亮。

(作者:薛晉文,係呂梁學院黨委書記、山西省文聯副主席)