2015年7月16日,由毓鉞編劇,陳佩斯導演的《戲臺》首次亮相,成為陳佩斯舞臺劇從充滿社會諷刺的“通俗喜劇”質變為具有歷史哲思的“悲喜大戲”的里程碑之作。十年後,重新復排的《戲臺》在上周登台北京天橋藝術中心後,又開啟了新一輪巡演。年過七旬的陳佩斯,既是導演,又是主演,戲裏戲外都是“班主”,臺上台下依然為戲執著。

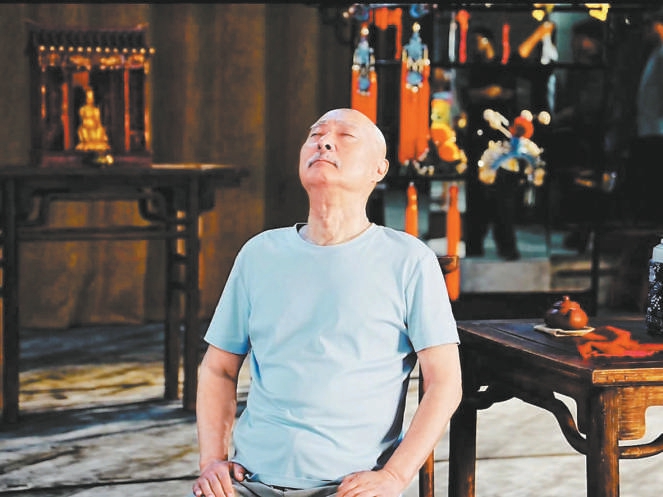

陳佩斯排演《戲臺》。 大道文化供圖

之前六十年都在等這個本子

《戲臺》以民國軍閥混戰為背景,講述了一個江湖戲班在強權夾縫中求生的故事。劇中,戲班被迫讓送包子的夥計“大嗓兒”頂替名角出演《霸王別姬》,甚至只能篡改經典戲詞以迎合軍閥,荒誕背後是藝術尊嚴被碾碎的悲涼。這種將喜劇外殼與悲劇內核熔于一爐的手法,既有市井煙火,又有文人風骨,嬉笑怒罵中蘊含的是振聾發聵的歷史穿透力。

陳佩斯愛《戲臺》,他曾直言:“之前的六十年,感覺都在等這個本子。演了這個戲,自己就沒白活。”最初拿到劇本時,他曾想演包子鋪夥計“大嗓兒”,但因楊立新一眼挑中了這個角色,陳佩斯因此改演戲班班主侯喜亭,一演就演了三百多場。

2021年6月27日,經歷六年巡演、走遍海內外65個城市,還到加拿大的溫哥華、多倫多演出過的話劇《戲臺》,在北京喜劇院完成了第335場封箱演出。演出結束後,許多劇組成員都紅了眼眶,內心充滿不捨。但在大幕合上之後,新的相遇也在慢慢醞釀,生根發芽。

小細節真要命

為了今年的復排重演,《戲臺》排練過程中,每天不斷檔的六個小時裏,所有人的精神都高度集中,而最緊繃集中的莫過於導演陳佩斯和執行導演陳大愚父子。對於演好五慶班的這齣戲,二人的要求與戲中“大帥府秘書廳”的指示是一樣的:一個在戰火年代依舊撐得起“三場售罄”的大班子,呈現出的狀態便是“熱鬧、喜慶、紅火、靠譜”。而這“靠譜”,就是對各種細節的把控。

陳佩斯曾數次強調:“五慶班一齣來不能讓場子涼了,得有人家真練功的氛圍,展現出的戲班狀態要是紮實的,就是得熱鬧、得好看。”從這句話開始,他會一路延伸,從遙遠的歷史開始講解,為什麼這柄劍、這把茶壺要這樣拿,或者手要這樣舉、步子要這樣走,仿佛是在排練中隨時穿插的百科小課堂。陳佩斯特別強調:“別看是小細節啊,那真是要命。”

表演上,陳佩斯要求演員強調時代和人物身份的特異性,注重細節。像六姨太的身段兒、“大嗓兒”送包子的道具等,都需精準還原。同時,突齣戲班人物的“戲味”,展現不同禮儀的強烈反差。他強調:“這些細節和反差,是塑造人物、推動劇情的關鍵,能讓觀眾更真切地感受到那個時代的氛圍。”

在舞臺呈現方面,《戲臺》也面臨著挑戰。故事發生在戲園子後臺,陳佩斯作為導演,力求布景既實用又具抽象審美,在具體陳設中融入象徵元素。他説:“布景中的道具既要真實可信,又要是虛化的符號,要通過誇張的象徵手法突出主題。”

演出時,台下的觀眾可能很難看到,今年新做的霸王戲服,連裏面都繡了麒麟;對於一件挂在舞臺側邊的水衣子的“藍色”,劇組都經過認真商討,最後決定推翻了重做。對戲班裏的一切,“班主”陳佩斯要求:“該是什麼樣就得是什麼樣,絕對不能馬虎。”

這個戲,看的就是人物色彩

在《戲臺》排練廳裏,最常聽到的一句話,就是陳佩斯説:“為什麼這麼演呢,因為他這個人是這樣的……”陳佩斯對表演的解析永遠不會是輕描淡寫的“這裡要怎麼樣”,而是總在説明“這裡要怎樣之後”,再從人物的根處來解析“為什麼要這樣”。

“你們演得一點兒都不能含糊,必須要弄得清清楚楚。這個戲,看的就是人物色彩。”在陳佩斯眼中,每一個登臺的角色都是必要的,每一個人物背後都帶著獨特的歷史背景和文化,多樣、複雜、立體的角色才能真正構成“時代的縮影”。

陳佩斯總説:“要演喜劇,那你就不能俯視觀眾,要讓觀眾俯視你,這樣産生的差值才會産生笑聲。”對於他而言,似乎排練廳裏總有很多看不到的觀眾,所以即便是跪著的戲、摸爬滾打的情節他都絕不含糊,總是真跪真爬;哪怕是被大帥“扇大耳劃子”,都還要給自己配個音。劇組成員有時搬個凳子請他坐下歇歇,他也是搖搖頭:“別管我,往下走戲。”當“大嗓兒”的臺詞説到“臺上一分鐘,台下十年功”時,一旁的陳佩斯也會默默地跟著念,這句詞兒在他心中無比珍重。

十年《戲臺》,不僅見證了陳佩斯的堅持,也見證了戲劇的力量,這其中有對人性的凝視,對時代的叩問,以及對藝術信仰的死磕:在效率至上的時代,總有人願為一場戲,耗上十年功。(王潤)