電視劇版《長安的荔枝》劇照

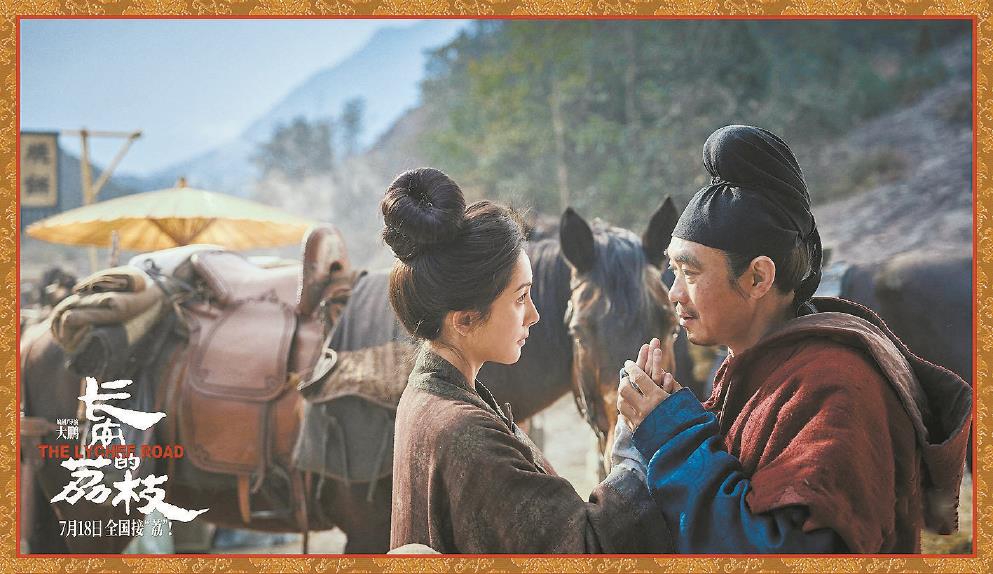

電影版《長安的荔枝》劇照

與馬伯庸的其他作品類似,《長安的荔枝》也是那種一邊讀書一邊眼前就出現畫面、然而真要投入影視改編又不見得那麼容易的作品。《長安的荔枝》的核心事件特別集中,切入點巧妙,事件和人物的弧光同步伸展,歷史時空裏的現實性渾然天成:大到政治暗流,小到職場生態,荔枝雖小,五味俱全。

於是,我們在2025年初夏,就迎來了影視界蜂擁荔枝園的盛景:大小螢幕,此起彼伏,花開兩朵,各表“荔枝”。

電視劇首先面對的現實問題是——原著太短。

版面字數九萬的小説,如果不加敘事線,那也就是個限定劇的容量。對於一個敘事時空從西北橫跨大半個中國直抵嶺南的大製作而言,如果完全忠實于原著,那麼這筆投入産出的賬,怕是精算師李善德也算不過來。要知道,即便是馬伯庸改編劇中時長最短(十四集)的《顯微鏡下的大明》(也是我個人最喜歡的一部),由作者親自操刀編劇,也還是必須把這個原先純考據的故事戲劇化,給男一號帥家默加殺父之仇,給男二號程仁清添亡妻之恨。

曹盾導演的改編思路,大體沿襲的是《長安十二時辰》的做法:加人物,加行業,加往事,以轉運荔枝為圓心,將圓規的針尖伸至最遠處,撐開整部劇的敘事時空。

其實我們在《長安十二時辰》裏就可以看出,曹盾對還原並拓展馬伯庸小説中獨特的“命名”與“格物”、營造一個非古非今卻又宜古宜今的時空的興趣,不亞於對情節線的推敲。所以,時隔數年,我對《長安十二時辰》留下的最深印象,並不是故事本身,而是長安城一百零八坊的質感,地下城的三教九流和波詭雲譎,以及劇中對大唐情報系統(望樓)鮮活靈動的、近乎科幻的呈現。

劇版《長安的荔枝》幾乎如法炮製。於是,除了原著裏李善德轉運荔枝的情節之外,電視劇安排岳雲鵬(鄭平安)也領到了一項幾乎與主線分量相當的“不可能完成的任務”——以左相派出的“暗樁”身份,打入右相在嶺南的勢力範圍,既搞諜戰,也報家仇。遵循著電視劇的情節基本法,這兩項任務陰差陽錯地糾纏在一起,有幾集就像進入了鬼打墻式的內循環,除了肩負著給敘事擴容的重任之外,也增加了鮮明的喜劇色彩。

二

平心而論,編劇在兩件“不可能任務”的“並線”上耗費了不少心力,導演則利用拍攝手法的翻新又加上一層buff。比如第二集在“潘寶之死”時用兩分半鐘玩了把嫺熟的(偽)一鏡到底,再比如被很多觀眾津津樂道的第八集“鬥雞”動作由真人演員呈現,都産生了相當討喜的視覺衝擊力。最後幾集在倒敘前情往事時,分別以木偶和動畫來表達,也算是挖空了心思,用足了視聽語言的表現主義。

第27集,李善德初見右相楊國忠,原著中是花園秘會,節奏平和舒緩;到了電視劇裏,遭遇戰被安排在眾目睽睽之下。李善德又是攔馬又是遞札,楊國忠按唐律,讓當值小吏披上李善德的官袍代其承受杖責。

於是,我們看到,李善德在墻上當眾“板書”轉運荔枝方略(此處與原著相似),而身邊就是當值挨打的現場。像這樣在文字中未必容易被人接受的情節,通過視聽語言的渲染,得到了有效的合理化:板書戰戰兢兢,杖責聲聲入耳,鏡頭來回橫切,觀眾就容易代入雷佳音淒惶的表情與動作,體會其進退兩難的處境。這樣的鏡頭調度不僅強化了電視劇的特長,甚至好像直接把觀眾帶入了小劇場。

然而,劇版《長安的荔枝》的問題,也顯而易見。

首先,嶺南部分的置景,似乎與長安部分有一定差距,“棚感”稍重——按我的揣測,觀眾在播劇期間對打燈太亮、近景過多之類問題的吐槽,或許都與置景不夠自然有關。

與技術上的瑕疵相比,敘事上的悖論更不容易解決。

《長安十二時辰》原本就是一個與美劇《24小時》同構的反恐故事,儘管最後成片引入太多線索——最應該向《24小時》抄的作業卻掉了鏈子:十二時辰被活活拍出了48集,“實時對應”的時間節奏名存實亡,變成了“拍一(集)拖一(集)”的反復延宕——但畢竟,在該劇的情節線上疊的羅漢,都是為強化主線服務的。

相比之下,《長安的荔枝》調和兩條線的難度要大得多。“喜劇諜戰”與“生死物流”並不具備天然的相容性,它們時而互相牽扯,時而彼此衝突,這種若即若離的關係有時候只能靠幾位演員的勉力表演來維繫,這就多少有點不妙了。

看到最後十來集,我都替李善德著急。這一路本就是天災人禍千難萬險,還要承受如此繁重的敘事任務:這個扣要解,那條線得圓,李善德辜負了蘇諒,為什麼沒有表達足夠的歉意——觀眾不高興;犧牲了林邑奴、鄭平安和狗兒,怎麼都沒有劇情表現他的悔恨與傷心——觀眾更不滿意。前面撒的線頭越多,後面收線就越容易百密一疏。

更重要的是,當我們回到故事的起點,會發現編導可能忽略了一個關鍵問題:荔枝這個故事,最牽動人心的地方究竟在哪?增加情節支線又會在多大程度上削弱那個點?其間的增益與損耗,究竟怎樣計算才合理?

在拍攝電影版時,導演大鵬同樣要面對這個問題。

三

從最終的成片看,大鵬的解題思路很實誠也很巧妙。

他懂得,《長安的荔枝》這個故事,最鮮明的記憶點並不是“任務”的“不可能”,而是“任務”的“無意義”——是內在的荒誕性與外在的“不成功便成仁”之間構成的尖銳而痛切的矛盾。

楊貴妃在生日那天,必須吃到在當時物流條件下難以長途運輸的荔枝——打著這個幌子建立的項目,不得不算盡朝野各方政治勢力的機關,耗盡沿途人力物力乃至無辜的生命,並且徹底地改變一個小人物的命運。這個荒謬的不等式(“孰輕?孰重?”)所折射的時代興衰,是這個故事真正的戲眼,必須作為影片的底色,強有力地呈現在觀眾眼前。

不過,在商業片的語法中,任務內核的虛無與商業片往往自帶的“勵志”屬性其實是有潛在衝突的(007和《碟中諜》就不可能容許這樣的虛無),與當下在大銀幕上最奏效的公式——視覺奇觀+直接簡單價值觀輸出——也有些微游離,這裡的“孰輕,孰重”,構成了電影敘事的最大難點。

最終的結果,是走了一條小心拿捏的折中路線,但大鵬將比例火候,把握得頗為得體:“大唐職場牛馬”的現實觀照與喜劇元素,大體集中在前半段,讓人物與事件的弧線漸進爬升;後半段,李善德的轉運實驗獲得初步成功,他本人被迫深度捲入官場系統,牛馬一度頭頂“老闆”的光環,身不由己地成為壓榨生態鏈的重要一環。

此時,他不得不面對的困境是:我不砍荔枝,荔枝因我而倒,我不殺騎手,騎手因我墜崖。人物弧光在升至頂點時徐徐下落,那層深刻而荒誕的底色漸漸露出端倪。這是傳統商業片“升級打怪模式”的一種變奏。

四

基於票房壓力,這樣的變奏處理得小心翼翼——這一點完全可以理解,大鵬顯然並沒有將《長安的荔枝》變成小眾藝術片的企圖與必要。

所以我們會在影片行進至四分之三處看到典型的好萊塢制勝法寶如期而至:大反派魚常侍對荔枝路線的“殺無赦”式阻截,追馬,殺戮,懸崖,以及最後一分鐘營救。

好在,縱觀全片,可以看出為了讓李善德的思想轉變歷程不過分突兀,為了讓內核與表像不出現明顯的割裂,編導埋了聰明的伏筆,做出了最大程度的彌合的努力。

在電視劇中早逝的李太鄭玉婷,在電影裏復活。儘管著墨不多,但作用很關鍵。在前半段,她的目光、耳光與淚光,除了嵌入整體喜劇氛圍之外,也仿佛始終在暗示、消解著李善德走向“成功學”的可能——當李善德在重重霧靄中橫衝直撞時,她是前方站在高視角上的一道清醒的路標。最後那一句“我嫁的是他,又不是長安”,是含金量很高的臺詞,將一葉浮萍所能體現的自由意志(儘管有那麼一點理想化)提升至極限。

電影對胡商蘇諒的安排,比小説原著與電視劇,都更契合讀者的心意。他的黯然出走與江湖救急,都出現在合適的時機,既滿足了通俗層面的“升級打怪”需要的峰迴路轉、絕處逢生,又在精神內核上讓李善德找回了初心,為後來李善德近乎赴死般對右相的終極攤牌做好鋪墊。

另一個同樣改得出彩的人物林邑奴,在“最後一分鐘營救”時承擔了“小人物爆發成超級英雄”的高光功能;與此同時,他的以命相搏換來的不過是最後留下那幾枚荔枝,任務的“不可能”與“無意義”再次構成具有反諷力度的交叉點。這個人物的落點也做得很好,觀眾的意難平,最終在對“林邑奴”化身成“林邑人”的墓碑特寫鏡頭中,略受撫慰。

沒看電影之前,我對高潮部分“紅塵一騎妃子笑”的工整的圖解,也懷有一絲疑慮,擔心會失之流俗。然而實際看到這一幕時,我還是被精準地打動。

古道,西風,白髮,疲馬,死士,散落一地的木棉花,掠過一格格窗戶——並不全是奢靡浮華——窗格裏最動人也最揪心的是渾然不知大限將至的盛唐俗世人家。那一刻,我想,李善德打馬走過的,也是大唐敘事的分野,是急轉直下,從浪漫主義走向現實主義的界碑。

無論是電視劇還是電影,都堅決給了一個具有強烈反諷意味的結局。電視劇延續整體上的權謀氛圍,安排了一個刻意為之的反轉,幻滅的李善德故意在最後關頭提前催熟荔枝,令其變質。於是,到了聖人與貴妃嘴邊的荔枝,被棄之如敝屣。電影的安排更簡潔:特寫的荔枝,貴妃的氣息,被轉移的注意力,終究也沒觸及荔枝的手。

這一場同題作文最終達成了令人欣慰的默契:這荔枝,不吃也罷。(黃昱寧)