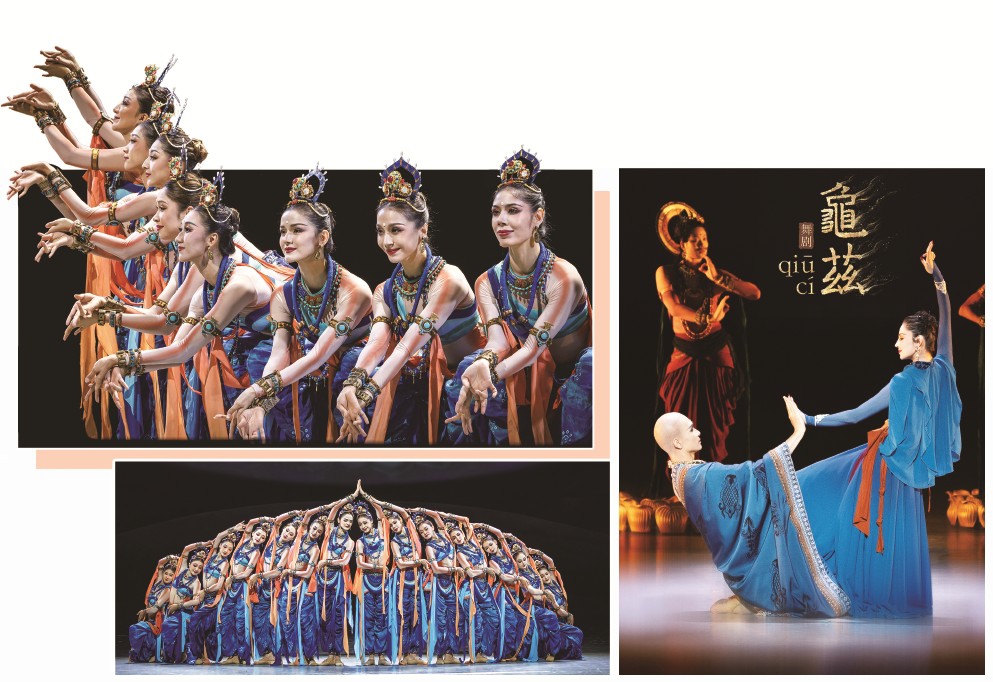

今年11月7日至9日的上海文化廣場,《龜茲》將在中國上海國際藝術節迎來世界首演。演出方供圖 製圖:李潔

龜茲很遠,“去長安七千四百八十里”,其石窟藝術比敦煌還要早上兩百年。龜茲很近,“胡旋女,胡旋女,心應弦,手應鼓。弦鼓一聲雙袖舉,回雪飄搖轉蓬舞。”曾風靡長安,讓李白、白居易等詩人都為之傾倒龜茲的樂舞,以其鮮活豐富的藝術流變仍活躍在當今的舞蹈創作中。

8月18日,記者在烏魯木齊新疆藝術劇院木卡姆藝術團劇場見證了舞劇《龜茲》的首次舞臺合成演出,雖然彼時音樂、服裝等仍未完成最後的工序,但總編導佟睿睿在《水月洛神》後時隔20年回返中國古典舞創作領域,耗時半年創排的這部“以舞觀史,以史見舞”的史詩級舞劇,已經散發出太耀眼的光芒。

今年11月7日至9日的上海文化廣場,《龜茲》將在中國上海國際藝術節迎來世界首演,而德國、日本等國已有演出商聞訊而來,對舞劇的海外巡演表達了濃厚的興趣。

何為龜茲?一部尚未正式首演的作品,為何能引起全國乃至海外人士的關注?記者與佟睿睿在舞劇合成時聊了聊,並在返回上海後仍在微信上“你問我答”了許久。從駐足石窟、穿越沙漠、翻過雪山、跋涉無人區到走訪法國、德國博物館,記者發現,創作舞劇《龜茲》的過程如此斑駁、蒼茫,又何其璀璨、恢弘。這一回,佟睿睿在《水月洛神》《朱鹮》《記憶深處》之後,又拿出了一部個人里程碑式的標誌性力作。

龜茲:遺存的地理奇觀與鮮活的藝術寶藏

龜茲是中國古代西域重要的城邦國之一,時間跨度自西漢至元明,以現在的庫車為中心,東起輪臺,西至巴楚,北靠天山,南臨塔克拉瑪乾大沙漠,包含現在新疆的庫車、拜城、新和、沙雅、輪臺縣一帶。地處古“絲綢之路”要衝,漢代的西域都護府和唐代的安西大都護府均設在龜茲,自漢、唐以來便是我國西部地區政治、經濟、文化中心之一,其扼守絲綢之路北道中段之咽喉,連接東西方之貿易,傳載東西方之文明,在世界經濟、文化歷史上佔據著重要的位置。

季羨林先生曾説:龜茲是古印度、希臘—羅馬、波斯、漢唐四大文明在世界上唯一交匯之處,現今這裡保存著包含古代印度、龜茲、吐番、中原漢唐文明等大量文化遺存。唐朝時,在龜茲設安西都護府,清代起更名“庫車”,即“龜茲人的城”,記錄著世界四大文明的交匯,地理奇觀的誕生。龜茲作為西域文化的重要搖籃,也是樂舞聖地。憑藉地處東西方十字路口的天然優勢,龜茲樂在本土深厚音樂文化的基礎上又吸收了西域、天竺乃至中原音樂元素,形成了古代東方世界最具代表性的音樂類型。而在更早于敦煌200年的克孜爾石窟的室壁中,繪製精美的佛教故事中有著大量的樂舞場面。在被德國人命名為“音樂家窟”的克孜爾石窟第三十八窟的壁畫(部分藏于柏林博物館)中,“天宮伎樂”聞名天下,二十八身伎樂天人或彈奏樂器,或舞瓔珞、散花及舉寶鏡,場面熱烈,氣勢宏大。

而對佟睿睿而言,舞劇“龜茲”關乎兩個維度——一是“在地”的龜茲,在歷經數千年風雨後的文化遺存;二是“行走”的龜茲,它以樂舞和佛教藝術等形式自古而來,一路東行,在多種文化交融中嬗變,噴薄出鮮活的生命力。舞劇《龜茲》,以出生於庫車的高僧鳩摩羅什(以下或簡稱為羅什)為主線,串起了“在地”和“行走”的兩個龜茲,講述了鳩摩羅什作為翻譯家和文化交流使者,在絲綢之路上行走的故事。

東望的鳩摩羅什與西行的玄奘

鳩摩羅什是誰?這位窮其一生致力於佛經典籍翻譯的西域高僧,是早于玄奘數百年,將佛教文化引入中原地區的文化使者。他的譯著影響遠遠超出佛教範圍,由他創造的大量詞彙成為中文中極其曼妙的存在——世界、愛河、苦海、慈悲,天花亂墜、醍醐灌頂、如夢似幻等。在佟睿睿看來,出生、成長于龜茲的鳩摩羅什,是東西文明交融的結晶,更是一位堅毅行者。

有意思的是,克孜爾石窟、庫木吐拉石窟等壁畫中的樂舞場面出現之多、規模之大、內容之獨特和豐富,極為罕見。而這些原本旨在弘揚佛法、註釋因緣的樂舞場面,很多在印度本土佛經中已無記載,卻留存在鳩摩羅什翻譯的許多佛經中。如他所翻譯的《妙法蓮華經·法師品》列了十種供養,其中第九種為伎樂;而在《法華經·方便品》中,“若使人作樂,擊鼓吹角貝,簫笛琴箜篌,琵琶鐃銅鈸,如是眾妙音,盡持以供養”的記載,完全對應了龜茲壁畫中的美妙畫面。數百年後,玄奘在《大唐西域記》中也寫下了他對龜茲的評價:“管弦伎樂,特善諸國”。

舞劇就從西行路上的玄奘來到龜茲,回望鳩摩羅什歷經磨難的一生起筆。這位出生於龜茲、七歲隨母親在蘇巴什佛寺出家的僧人,從小天賦異稟、容貌出眾且精通多國語言,善於講經説法的他很快成為名動一時的大法師,甚至鄰近兩國為了爭奪他不惜數次開戰……戰亂中他被逼成婚,又被囚禁異鄉17年,但始終致力於典籍翻譯著述,他牢記母親的叮嚀,一路向東,最終抵達長安。數百年後,玄奘從長安出發,並在西行途中,抵達蘇巴什佛寺,來到同一地點鳩摩羅什講經處。

記者注意到,舞劇劇終有一幕極其動人。舞臺上,玄奘與鳩摩羅什,相逢,擊掌。一位西行,一位東進,在真實歷史上從未相遇的兩位大德高僧,終於在東西方文明交匯交融的平行空間裏相遇、相惜,鳩摩羅什一生在這一時刻終得圓滿——古絲綢之路上多元文化最終交融匯聚並注入中華文明長河的歷程。

這一“雙向奔赴”的靈感,是靈光乍現,更是唸唸不忘的記憶迴響。佟睿睿至今難忘她先後五次來到龜茲(今名庫車)采風。今年5月,她又一次探訪庫木吐拉、克孜爾、森木賽姆等石窟,瞻仰克孜爾尕哈烽燧——石窟,承載著多種文明的古老記憶,烽燧,守望著數千年的家國血脈;又一次來到蘇巴什佛寺佛塔時,面對空寂的山谷和荒蕪的遺址,“那一刻,只有風聲和自己的心跳聲,忽然心生喜悅,我明白,精神和藝術的力量足以跨越時間、穿越生死,抵達未來”。

蘇幕遮、般若與十三天人

在佟睿睿之外,中國國家話劇院製作人、演出一級監督李東任製作人,中央文史館特約研究員、中國藝術研究院原院長韓子勇任編劇,作曲家郭思達,以及多位國內一流舞者與新疆藝術劇院等本地院團優秀演員們……作為新疆維吾爾自治區重點文藝創作項目,《龜茲》的主創團隊陣容星光耀眼。這就不難理解為何全國乃至海外多家演出商的目光,在早早首次合成聯排時就交匯於此。

舞臺上,《龜茲》不負眾望。《蘇幕遮》《十三天人》等舞段,舞姿的細膩沉靜與婆娑迤邐,跨越古今,連通神性與人性。在首次合成的劇院現場,觀眾們忍不住爆發出一陣又一陣的熱烈掌聲,在眾多“太美了”“上春晚”的驚嘆聲中,龜茲壁畫活了。

第二幕,為尋求般若智慧,鳩摩羅什精研佛經,在修習中歷經“佛魔之戰”的淬煉,成為龜茲之光。一段女子群舞《般若》,其創作靈感正是源於克孜爾第38窟天宮伎樂圖,但又遠遠不止于龜茲樂舞的活態傳承。男子群舞《十三天人》(又名“眾神之舞”),靈感來自庫木吐喇第21窟穹頂的供養菩薩圖,原圖中十三位菩薩身體比例勻稱,肌膚圓潤,寬肩細腰,頭戴寶冠,黑色髮辮下垂,八字鬍外翹。舞臺上,演員們完美復刻了這一幕,上身袒露,帔帛繞臂下飄,戴項圈,挂瓔珞,飾臂腕釧,造型優美。正如北京舞蹈學院人文學院副院長王欣教授所説:當壁畫影像與舞臺舞姿的對應,既有考據的嚴謹,又有想像的瑰麗,實現“以舞觀史,以史見舞”的奇妙效果,“三分敬畏、五分高貴、兩分華麗,共同成就了直擊靈魂的藝術凈化”。

尾聲,玄奘離開龜茲,繼續西行之路。羅什與玄奘的身影融入文明交融的綿延絲路。“我承認我很愛這戲”,佟睿睿告訴記者,時光流逝,星河倒轉,和羅什一樣,能為了信仰執著一生,是大歡喜。(邢曉芳)