資料圖片

資料圖片

資料圖片

資料圖片

在中國電影的發展歷程中,抗戰題材始終佔據重要地位。一批深刻表現民族氣節與英雄精神的經典作品不僅忠實記錄了抗戰歷史,還通過對人物心理的深入刻畫,賦予英雄形象以豐厚的精神內涵。從挺身而出的平民志士到百煉成鋼的革命戰士,從有血有肉的集體群像到情感豐富的個體生命,一個個抗戰英雄形象在銀幕上漸次立起,匯聚成一條具有廣泛影響力和藝術代表性的創作主線,並以其對民族精神、集體記憶與道德觀念的深刻表達,展現出跨越時代的藝術生命力。

民族意志的銀幕凝聚

抗戰電影中英雄形象的塑造,始終與中國不同歷史時期社會語境和電影藝術的發展脈絡緊密相連。九一八事變後,日益深重的民族危機激發了電影人的創作自覺。文藝界率先提出“國防文學”的口號。隨後,“國防戲劇”“國防音樂”與“國防電影”等系列口號漸次提出並廣泛傳播,深刻影響了抗戰初期文藝創作的走向。“國防電影”強調以電影為武器,在民族危亡關頭服務於民族團結與抗日救亡。這也就是後來我們所説的抗戰電影的先聲。由此,抗戰電影登上歷史舞臺。《狼山喋血記》《壯志淩雲》《青年進行曲》等影片,聚焦于“中華民族到了最危險的時候”所迸發的民族氣節與抗爭決心,以影像凝聚救亡共識。例如《狼山喋血記》借村民合力打狼這一寓言式故事,隱喻中國人民團結抗擊日本侵略者的不屈意志。而《壯志淩雲》講述了以順兒、德厚、黑妞等為代表的中國農民團結起來,抵抗強盜進犯的故事,展現出不畏強暴、血戰到底的民族精神。這類影片延續了左翼電影批判現實、關懷底層的傳統,在直接或間接宣傳抗日、號召團結救國的同時,以真實飽滿的集體英雄敘事,為戰時民眾注入信心、勇氣和希望。

隨著1937年抗日戰爭全面爆發,抗戰電影創作得到進一步明確和拓展。這一時期的代表作如《中華兒女》《保家鄉》等,採用更為直白、寫實的影像語言,通過對戰場與後方生活的群像塑造,詮釋英雄們在烽火歲月中的抗爭與犧牲,深刻展現中國人民在民族危亡時刻的堅毅、勇敢。與此同時,《木蘭從軍》《鐵扇公主》等,則延續併發展了寓言傳統,借歷史故事或神話傳説中的英雄抗爭故事以古喻今,隱晦而有力地傳遞抗日救亡、民族自強的時代呼聲。這些作品人物塑造凝練象徵,敘事手法多樣,共同拓展了抗戰電影的精神內涵與藝術表達。

個體思想的覺醒昇華

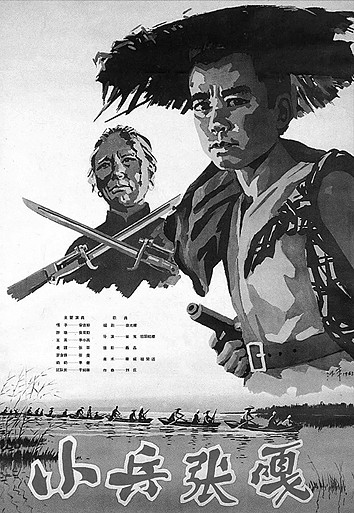

新中國成立後,電影創作延續並拓展了抗戰題材的敘事傳統。抗戰電影在新的歷史語境下繼續深化發展,構成了主旋律創作的重要高峰。與此同時,抗戰電影英雄人物的塑造方式發生顯著轉變。以往抗戰電影延續傳統英雄敘事模式,側重表現英雄既定的崇高品質,對其成長過程未作深入刻畫。而1949年,文藝界提出“新的英雄人物”的理念,認為英雄從來不是天生的,而是在鬥爭中鍛鍊出來的;人民在改造歷史的過程中,同時也改造了自己。在這一觀念影響下,電影創作者開始有意識地塑造經歷成長的英雄人物,尤其注重表現其心理轉變與思想昇華,並逐漸形成一種新的創作模式。比如,《小兵張嘎》刻畫一位從稚嫩到堅強的少年英雄。片中嘎子誤將偵察員羅金保認作漢奸並舉槍呵斥的情節,既戲劇化地呈現其天真而堅定的鬥爭意識,也暗示了他在認知與判斷上仍有成長空間。《地道戰》圍繞1942至1943年冀中平原反“掃蕩”遊擊作戰展開,生動刻畫了高老忠、高傳寶、林霞嫂、牛娃等在戰火中逐步成長的平民英雄形象,通過戰術學習、心理轉變和集體覺醒,映射出整個人民武裝在實戰中不斷成熟、越戰越強的歷史現實,凸顯人民戰爭的深刻內涵。

新時期及新世紀以來的抗戰電影,進一步拓展了英雄書寫的思想深度與創新形式。這一階段的創作將戰爭記憶與民族創傷轉化為具有反思性和多樣表達的影像文本,致力於把英雄形象從崇高的符號還原為具有複雜情感與人性深度的“人”。諸如《吉鴻昌》《西安事變》《一個和八個》《七七事變》《黃河絕戀》《我的母親趙一曼》《東京審判》《南京!南京!》《金陵十三釵》等作品,引起了廣泛的社會反響。如《我的母親趙一曼》以兒子追溯的視角,講述一位母親、戰士趙一曼在東北淪陷時期為掩護戰友被捕,在獄中堅守信念、寧死不屈的故事。影片穿插她與孩子之間的溫馨記憶,既烘托出主人公作為母親的柔情,也更強烈地反襯出其誓將日寇趕出中國的堅定信念和最終凜然就義的英雄形象。這種處理通過個體化、情感化的敘事手法,賦予歷史英雄更為豐滿的人性底色,體現出新時期以來抗戰電影在塑造英雄時注重內心刻畫與歷史真實相結合的美學追求。

隨著電影産業化發展的不斷深入,近期涌現的抗戰電影在延續歷史敘事傳統的同時,積極融合當代審美與藝術創新,通過詩意化的影像表達與傳奇化的情節架構,為英雄主題注入新的時代內涵。《南京照相館》《東極島》等影片在尊重史實的基礎上,更加注重敘事張力與情感共鳴,以更具感染力的方式呈現英雄的成長軌跡與精神世界。這種創作轉向不僅拓展了抗戰電影的藝術表現維度,也進一步強化了其作為民族精神象徵的文化意義,使英雄敘事煥發出更強的生命力與號召力。

歷史記憶的一脈相承

從早期“國防電影”呼喚救亡圖存的集體吶喊,到新中國成立後“成長型英雄”凸顯個人在鬥爭中的覺醒與昇華;從新時期以來對英雄人性和心理深度的多樣開掘,到近期産業化背景下詩意化、傳奇化英雄敘事的興起,抗戰電影中的英雄形象塑造呈現出從事實表述到價值引領、從歷史“是”到道德“應當”的多樣類型與豐富層次。其表現形式和創作思路雖然隨時代發展不斷演進,但對民族精神的堅守、對英雄主義的禮讚以及對歷史真實的敬畏始終如一。

抗戰電影還通過激活“後記憶”機制與互文敘事,有效地將歷史中的英雄故事與精神內核傳遞給當代觀眾,實現了抗戰記憶在銀幕上的當代延續。比如,從《鐵道遊擊隊》(1956)到《鐵道飛虎》(2016)與《鐵道英雄》(2021),從《屠城血證》(1987)到《南京照相館》(2025),電影人通過致敬經典、翻拍老片或對同一歷史事件進行多角度呈現等方式,不斷叩問歷史,建立起跨越時空的影像對話。比如,同樣以南京大屠殺期間的照相館為核心元素,《屠城血證》從中國醫生展濤與外國女孩凱蒂的視角切入,《南京照相館》以郵遞員阿昌的冒死抗爭為主線,均講述記錄日本屠殺罪證的照片被保存、運送、公開的過程,共同揭示極端環境下個體的勇氣與良知,體現出抗戰電影在敘事創新和現實關懷層面持久而蓬勃的生命力。這種具有民族志意味的影像再生産,在銘記與詮釋之間建立起一種動態的精神延續。

從這個角度看,抗戰電影不僅塑造英雄,更在每一代人心中重新詮釋“英雄”;不僅再現歷史,更參與構建歷史;在不同代際電影人的創作中延續精神血脈,也在代代觀眾的凝視中煥發新的生機。正是通過這樣的雙向互動與敘事創新,抗戰電影不僅成為民族記憶賡續的重要載體,更在每一個時代語境中持續引發共鳴與迴響。它讓歷史的烽火穿透銀幕,照亮現實,也讓英雄的精神跨越時空,直抵人心——這既是中國電影人對歷史的回答,也是對未來的莊嚴承諾。

(作者:丁亞平,係北京電影學院特聘教授、中國傳媒大學特聘教授)