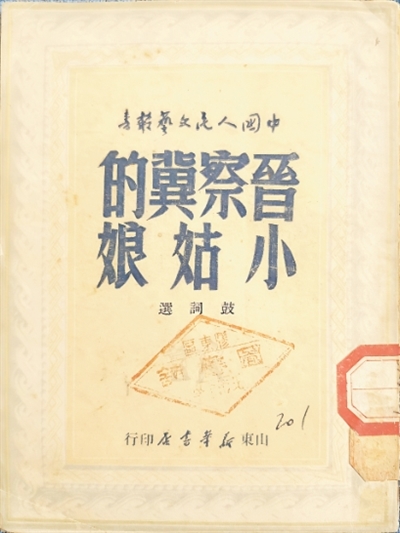

鼓詞《晉察冀的小姑娘》。

趙樹理“劇本 曲藝”作品集。

1944年,陜北説書藝人韓起祥在延安演出(照片出自《中國曲藝志·陜西卷》)。

以上圖片均為趙倩提供

曲藝這個紮根民間的藝術形式,無需繁複佈置,無需複雜舞臺,田間地頭、街頭巷尾皆可演出。抗戰歲月,這種“輕、快、活”的藝術特質,使曲藝擁有了抗戰“文藝輕騎兵”和“宣傳尖刀班”之稱。

1931年初,瞿秋白一邊在上海養病,一邊從事文藝創作和翻譯工作。九一八事變激起了全國人民的抗日怒潮,瞿秋白憂心如焚,奮筆疾書,抱病寫成説唱作品《東洋人出兵》(亂來腔),揭露日本侵略者的暴行,鼓勵民眾同仇敵愾,抵禦外侮。抗戰14年間,老舍先生以筆為槍,創作《打小日本》(鼓詞)、《二期抗戰得勝圖》(洋片詞)等,用通俗語言揭露日寇暴行;曲藝作家王尊三的《大戰平型關》《保衛大武漢》,將戰場熱血融入曲藝旋律,讓戰鬥勝利的消息傳遍街巷。

不同曲種的唱腔藝術,讓民眾産生深刻的情感共鳴。京韻大鼓《馬佔山血戰史》、相聲《牙粉袋》、浙江金華道情《倭子記》等,用地方腔調講述家國苦難。這些作品直擊人心,有著鮮明的時代印記——敘事跌宕起伏,情節扣人心弦,如《晉察冀的小姑娘》用北方大鼓講述少女引敵進入伏擊圈的英勇事跡;語言直白生動,沒有晦澀表達,普通百姓也能身臨其境、感同身受;情感真摯濃烈,每一句説唱都是對侵略者的憤怒、對家國的熱愛。抗戰曲藝與抗戰歌曲、版畫等藝術一道,點燃了民眾的戰鬥決心。

創作群體在身份定位和創作目的上的“雙重轉向”,更是抗戰曲藝的鮮明特徵。無論是成名作家還是民間藝人,都經歷了從“文藝創作者”到“抗日宣傳員”的蛻變。老舍曾在《我怎樣寫通俗文藝》中坦言,“抗戰改變了一切。我的生活與我的文章,也都隨著戰鬥的急潮而不能不變動了。”他暫且擱置自己擅長的幽默文學,創作了大量鼓詞作品,服務抗戰大局。作家趙樹理乙太行山根據地的現實需求為中心,進行通俗文藝創作。在擔任《黃河日報》路東版副刊《山地》、報紙《中國人》的編輯工作期間,趙樹理撰寫了快板《神槍手劉二堂》《一把鎖》、鼓詞《王美雲出嫁》、相聲《一串鬼話》等諸多曲藝作品,他為《中國人》所寫的作品不只可以閱讀,還可以拿來講唱,成為連接文藝與民眾的紐帶。

中國共産黨既是抗日民族統一戰線的積極倡導者,也是傑出組織者和忠實踐行者,通過建立專門的文藝團體、開展系統化培訓、提供創作資源支持等方式,將分散的民間藝人凝聚成有目標、有紀律、有戰鬥力的集體力量。在膠東地區,中國共産黨領導成立“盲救會”,不僅為盲藝人們制定明確的抗戰服務章程,還派遣專業文藝工作者開展“盲訓班”,教唱抗日新詞、傳授宣傳技巧。盲藝人拿到鼓詞後,經過大約一天練習,次日就能前往各個村鎮演唱。這種通過思想引領、技能幫扶與資源保障等方式對傳統曲藝的組織化重塑,讓民間藝人的藝術特長與民族救亡的時代需求深度契合,賦予其更強大的社會動員能力。這些作品宣傳了八路軍戰勝日寇的喜訊、歌頌了抗日英雄,極大地激發了廣大群眾的愛國熱情。

不僅如此,“盲救會”的藝人們還身背樂器,穿梭于抗日根據地和敵佔區之間。他們利用自身職業特徵和不易引起敵人警惕的身體條件,把密信、傳單藏于樂器配件中,或巧妙縫入衣衫夾層,讓日偽軍防不勝防。

在山東榮成,盲藝人彭潤芝因送情報被日軍抓捕,即便面對嚴刑拷打,他也沒有暴露抗日組織的秘密,還自編了100多句《炸鐵甲車》的膠東大鼓,“若不能把日本鐵甲車炸毀,功不成來名不遂。抖抖精神闖賊隊,殺得那日本鬼子不能把東洋回……”在山東棲霞,作為地下黨員的盲藝人曲香田,與年僅16歲的盲人王志步白天唱大鼓,到了晚上,兩人便拄著盲杖,到城外給八路軍送情報和子彈。抗戰結束後,王志步繼續為膠東大鼓的發展傳承作貢獻,其所在的曲藝隊,每年演出時間都在10個月以上。直到2015年,他還在登臺演出。

鼓板絲弦救亡曲,鏗鏘有力抗敵情。抗戰曲藝早已超越了藝術作品的範疇,成為民族精神的具象載體。它將個人命運與家國情懷緊緊相連,用一個個鮮活故事記錄抗戰歷史、弘揚不屈精神,展現了民族危亡時刻的集體意志與人性光輝。更重要的是,這段創演實踐讓曲藝藝術在烽火硝煙中完成了從內容到形式的革新,更為新中國成立後的曲藝改革積累了寶貴經驗,讓曲藝藝術在時代變遷中始終保持著鮮活的生命力。

(作者趙 倩,為中國藝術研究院曲藝研究所研究員)