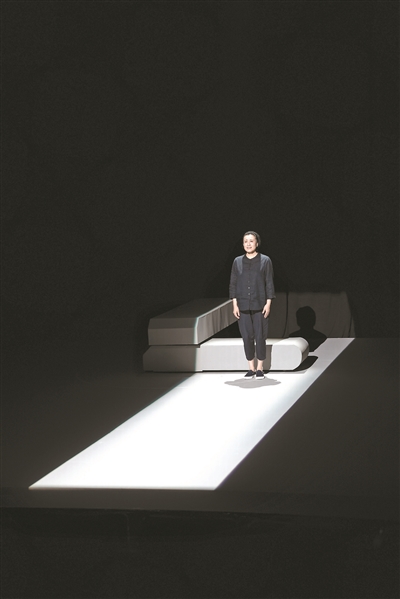

獨角戲《北去·南歸》 供圖/《北去·南歸》劇組

今年小劇場獨角戲的口碑之作《北去·南歸》,自五月在“棱鏡戲劇節”首演以來廣受好評,演員趙倩憑藉這部作品在第九屆華語戲劇盛典中奪得了最佳女演員獎。沒有跌宕起伏的情節,也不追求先鋒的形式,這部戲以近乎素描的方式,將北京女孩丫丫和姥姥的故事娓娓道來,真摯樸實的情感足以打動觀眾。近日該劇再度上演。

私人記憶喚起共鳴

作為《北去·南歸》的編劇兼演員,趙倩將自身的成長經歷和生命感悟都傾注于這部自傳體獨角戲中,通過三個視角——現在的丫丫(也就是趙倩)、小時候的丫丫和記憶裏的姥姥,串起三代人橫亙半個多世紀、跨越數千公里的家族往事——

丫丫一生下來就成了“留守兒童”,父母遠在雲南工作,她被留在北京的姥姥身邊。姥姥陪她度過了美好的童年時光,成了她最親的人。直到12歲,丫丫因為戶口問題,不得不離開北京,輾轉雲南、武漢、上海求學,兜兜轉轉11年,工作後才得以回到故鄉北京、回到姥姥身邊。然而,歸來的丫丫還未來得及“長大”,就要面對生命殘酷的一課:母親因病早逝,她再也沒有機會走進媽媽心裏;而在不知不覺中,這個世界上最疼她的姥姥也日漸老去……

類似《北去·南歸》這種編演一體、接近“口述記憶”的自傳體獨角戲,近年來逐漸走入觀眾的視野,如趙紅程主演的《請問最近的無障礙廁所在哪?》、焦媛的《約定·香奈兒》,以及法國藝術家傑羅姆·貝爾的《維羅妮卡·多諾》等。此類作品往往飽含著創作者的個人情感和生命經歷,這固然是打動觀眾的基礎,但若要經得起時間考驗,引起觀眾深度共鳴和思考,就不能僅僅停留于對私人情感的公開宣泄,而要借由個體生命經歷勾連起群體的記憶和認同,為觀眾提供一條感知生活的可靠路徑。

我們不妨看看當代導演彼得·布魯克對創作者的分類:“一類探索深沉隱秘的內心體驗;另一類則避開這些,去探索外部世界。”令人驚喜的是,《北去·南歸》的舞臺呈現同時兼顧了這兩方面,並且完成得相當出彩。

三代女人的史詩

借助獨角戲的形式和三個敘述視角的轉換,《北去·南歸》的創作者得以深入開掘人物的內心世界。就拿丫丫在雲南思念姥姥這個情節舉例:演員先作為“小時候的丫丫”,活靈活現地演出了一個小姑娘起夜時發現姥姥不在身邊、沒人幫自己拉燈繩時的孤單失落;繼而跳回到“現在的丫丫”,以回憶的口吻講述了當時的心境。諸如此類的處理向觀眾揭開了她潛藏心底的幽微細膩的情思。此外,通過串場時播放的女排奪冠實況、新聞簡訊及歌曲《我的祖國》等幾處音效,創作者力圖將這段相對私人的記憶還原到歷史背景之中,並且火候處理得恰到好處,不顯刻意。

《北去·南歸》因此暗含著史詩性的敘事結構,姥姥、媽媽和丫丫象徵著上個世紀頗具代表性的三代女人。生於1916年的姥姥見過日本鬼子、經歷過自然災害又見證了北京奧運會,她生了十個孩子卻只有五個長大成人,她帶大了自己的孩子,又幫著帶孩子的孩子……劇中姥姥在最後一段獨白中講述了自己坎坷的一輩子,趙倩一開口就讓筆者想起了話劇《萬家燈火》中何老太太那段獨白,這兩位可愛可敬的北京老太太不管生活多苦多難,都一直“悶著頭朝前走”,她們所代表的正是堅韌、犧牲自我、閃耀著母性光輝的一代人。

生於上世紀40年代末的媽媽響應號召參了軍,她是忘我地投身國家建設的一代人。年輕時她因一紙調令遠赴雲南,“把最好的年華都交給了組織”,卻鮮少回來探望自己的母親和女兒。母親惦記她,女兒疏遠她,而她的早逝讓這些複雜的情感統統化為永遠的遺憾……全劇中媽媽幾乎沒有開口説過一句話,或許對於家庭而言,她是那個很多話説不出口的缺位者。

上世紀70年代出生的丫丫則代表著與改革開放同步、具有自我意識的一代人。她的血液裏繼承了姥姥的堅韌和媽媽的闖勁,乘著春風遠走高飛,在時代的轉向中或許有過短暫的漂泊與迷失,但最終還是遵從內心的聲音,找回了自己的根。所以“故鄉”對這代人而言不僅是地理意義上的居所,更是情感和記憶的精神歸屬——“姥姥在哪兒,哪兒就是我的故鄉。”

做減法見真章

《北去·南歸》的舞臺語匯含蓄蘊藉,在形式上盡可能地做減法,將想像空間留給觀眾。

空曠的舞臺上,一長一短兩塊橫樑是該劇最重要的舞臺裝置,當它們成為時鐘指針轉動起來,光影交錯,我們看到時光在舞臺上自然流淌。最動人心弦的莫過於當丫丫發現姥姥猝不及防地老了,指針飛速旋轉,丫丫拼命奔跑,試圖阻擋時鐘繼續轉動,卻怎麼也追不上它,最終她精疲力竭地癱倒在指針上,緊緊地摟著它……這一幕多麼令人心碎,時間是如此無情,在不知不覺間改變了太多人、事、物,而我們永遠無法阻擋它的前進。

演員表演與效果設計的有機互動,也豐富了這部戲的闡釋空間。小時候,姥姥曾經拿來一個錄音機和一盤磁帶,讓丫丫對著這個匣子跟爸媽説話,奈何丫丫和父母感情生疏,任憑姥姥怎麼勸説也不肯張嘴。在表演完這個小故事之後,舞臺上響起了披頭士的《In My Life(在我的生命中)》,幾句之後歌聲戛然而止,我們聽到吱吱啦啦的磁帶裏傳來姥姥方才説過的話:“丫丫,叫你爸媽,就説你想他們了!這能錄下來,姥姥再把這磁帶寄給他們,他們就能聽見你的聲了!”只是磁帶裏丫丫依然沉默。

姥姥的聲音響起時,趙倩站在舞臺前方拿著一個保溫杯喝水,這當然不是因為口渴,否則大可以趁著收光時或背對著觀眾喝水。此處設計是想呈現“現在的丫丫”再聽到這盤磁帶時的感受——她依然像小時候一樣想要逃避,卻又為再不能重來的過往後悔,用喝水掩飾五味雜陳的內心。

日常瑣事何以動人

世紀之交,趙倩在電視劇《貧嘴張大民的幸福生活》中飾演的大雨一角廣受喜愛,20多年後,她的《北去·南歸》再次深深打動了觀眾。其實這兩部京味作品的內核也有些相似,都是將看似平平無奇的日常瑣事連綴起來,圍繞著鍋碗瓢盆、生老病死展開敘述,喚起我們的笑與淚。

劇中,姥姥説:“人這輩子左手一籃子好果子,右手一籃子賴果子,那都是你的果子,你都得收著。甭埋怨,朝前走。” 這句話已然概括了人生百味。紮根生活的藝術作品之所以有魅力、有看頭,也正是因為它同時蘊含著苦難與希望兩種屬性,苦難讓人摒棄矯揉造作,希望讓人有往前走的奔頭。我們終其一生都在尋找幸福的路上摸索著,在雨中高歌,在苦中作樂。

究竟是什麼造就了這部如此動人的作品?歸根到底無非“真誠”二字,創作者真心實意想講好一個故事,把真實的生活、質樸的情感通過真摯的表演呈現給觀眾。趙倩在華語戲劇盛典獲獎時説:“我願意把真實和真誠毫無保留地奉獻在這個舞臺上。”這句話説起來容易做起來難,但《北去·南歸》的確做到了:它的故事足夠接地氣,不刻意煽情、不強行上價值;表演足夠自然純熟,沒有花裏胡哨的技巧和裝腔作勢——這樣返璞歸真的戲劇,真是久違了!(芊芊)