原標題:永春外碧:見證華僑百年奮鬥

外碧村陳氏祖厝福安堂 蘇福彬 攝

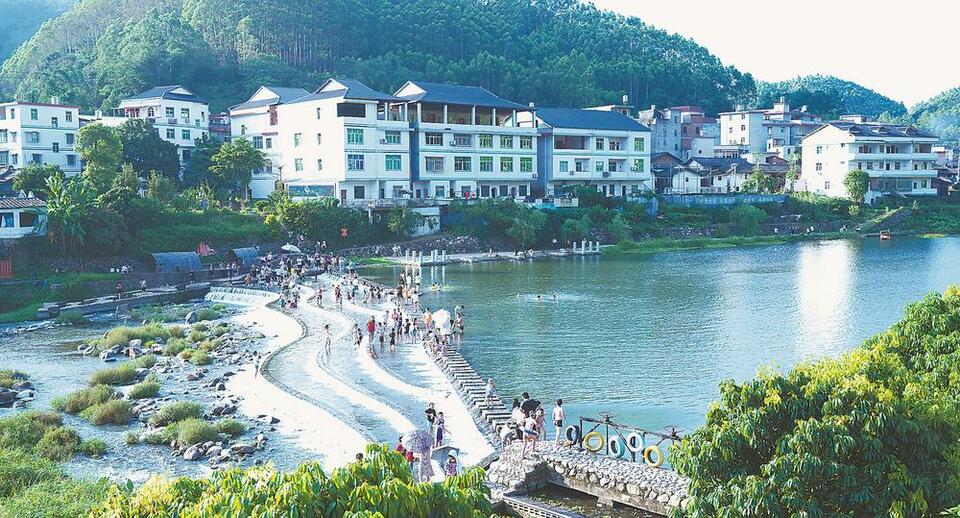

外碧村新修的水壩 蘇福彬 攝

宏大僑厝散發濃濃鄉愁

隨風飄揚的紅燈籠,乾淨整潔的厝埕……日前,記者來到泉州永春縣東關鎮外碧村,一座規模宏大的閩南古大厝矗立在面前。藍天白雲下,這座名為“我愛我家——家風文化館”的紅磚黑瓦房在綠樹掩映下,給遊人一種明亮、清新的韻味。

館內,遊客三三兩兩參觀著。來自泉州水利系統的幾位幹部肅穆圍觀,認真傾聽講解員的講解;幾位自駕遊的中學女教師看到兒時的農村用具,忍不住互相拍照留念;十幾個小孩子正認真觀看歷史故事。

“現在家風文化館是旅遊熱點,今年到目前為止已有3萬多人次自發前來旅遊參觀學習,單日最高參觀者超3000人次。”外碧村黨總支書記、村委會主任陳新劍表示。

家風文化館所在的古厝原為外碧村陳氏祖厝福安堂,為馬來西亞歸僑陳在坵、陳在鈔等五兄弟在1927年建成的,佔地3000多平方米,共有79間房。這裡也是外碧村村民陳天生、陳劍虎等人的祖厝。

2014年,在外碧村鄉賢、中國社科院博士陳進國倡導下,當地決定選擇一處房屋作為館址,籌建鄉土記憶館。由於福安堂規模較大、位置便利,陳天生、陳劍虎等與族人商量後,自願捐出古大厝創設鄉土記憶館,大夥兒商議取名為“永春縣鄉土記憶館”。籌建工作得到了陳在鈔的後代陳忠健及其妻子林瓊芳等人的大力支持。

創辦鄉土記憶館,首先是要蒐集一些相關的文物、材料。“展品、文物主要取材于永春的東關、東平、湖洋、外山以及南安的向陽、九都等鄉鎮,大多在以東關橋為圓心的方圓五里之內。”陳忠健説。

2017年10月,歷經近兩年的蒐集資料、整理,館內裝修、展品上架,永春縣鄉土記憶館初步布展完成,共收集展出族譜、家規、僑批、農耕文化物品達1萬多件。不管是族譜、僑批、小人書、舊版的新華字典等紙質文物,或是活生生的水壺、斗笠、蓑衣、木鋸、手鋸、刨刀等農作工具文物,還是算盤、筆筒、毛筆、煙盒、徽章等生活用品,都一一在記憶館中陳列出來。

2019年10月,永春縣紀委監委攜手東關鎮將鄉土記憶館提升打造為家風文化館,經過一系列的設計、調整、歸整和提升,增加了一部分聲光電等現代體驗部分。2022年1月,經過全新提檔升級的家風文化館正式對外開放。

據了解,家風文化館分為室內體驗區及室外互動區兩大部分,室內展區面積近3000平方米,室外體驗區約為6000平方米。其中,室內體驗區主要包含華僑文化、家家有禮、家有規矩、我家有寶、頓悟堂等幾大功能區,通過場景再現、實物展示、互動體驗等形式,對永春華僑文化、優秀家風、傳統禮儀、民間習俗進行集中展示;室外體驗區主要依託周邊農田、古厝、溪流等自然人文景觀,配套建設農耕、漁獵、親子互動等耕讀文化體驗項目,展示傳統“八德”文化,即“孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥”。

在館內的頓悟堂,記者看到,北京大學、復旦大學、中國人民大學等十余所著名高校的學生實踐調研基地牌匾挂滿了整整一堵墻壁。把該鄉土記憶館作為學生實踐調研基地,旨在傳承傳統文化,傳播鄉土記憶,弘揚家風,留住鄉愁,面向未來。

“這是全省首個以華僑古大厝為平臺,以家風家訓為主題,集情景式、互動式為一體的實景文化園。”東關鎮紀委書記邱章偉説,每一件展物都有故事,讓參觀者仿佛穿過時間隧道,走進過去的時光。

出洋而興造就百年僑村

在外碧村採訪中,記者發現,作為一個與海內外交流頻繁的百年僑村,該村仍保留著很多海外交流的痕跡。

據陳忠健介紹,外碧村附近的東關橋是早期永春人出洋的必經之路,周邊地區多有華僑的痕跡。1911年,愛國華僑顏穆聞在這裡創辦永春北硿華僑墾殖公司;1917年,華僑李輝芳、李載起等人集資在此創辦永春華興種植實業有限公司;1938年,太平、外碧兩村海外族親在此集資創辦太平種植公司。並且這一帶也是上世紀四五十年代大批南洋歸僑的主要安置地。

家風文化館內目前收藏有僑批2000多封,記載了很多鄉村發展的歷史記憶。“僅僅外碧村,就有幾千名僑親分佈世界各地。因此,我們希望將海內外往來的一些信件、物件收集起來,以便展示、保護和傳承。”陳新劍説。

在外碧村碧溪兩旁,至今還保留著豐富的華僑歷史文化遺存,最有代表性的是碧溪兩岸的古渡口。根據史料記載,當年永春人來往泉州港,航行的船隻有不少是停靠在外碧村湯洋(田牛港)古渡口、加蓮埔(曲港)古渡口,以此作為湖洋、東關、外山、樂山八都(現為南安市向陽鄉)等地的木材、陶瓷、茶葉等貨物的起運碼頭。

“外碧村現保存有兩處古瓷窯址:一是東西大橋橋亭下的古瓷窯址;二是湯洋田的古瓷窯址。”陳新劍介紹説,根據《桃源太平李氏族譜》記載,明代外碧村上游“宿船潭”附近有瓷窯。民國以前龍山蕓瓷碗粗坯做好後,皆轉到瓷窯再進行燒制,再經外碧樂山腳下的田牛港、曲港、東關橋等向海外運輸。

1911年前後,陳在坵、陳在鈔兄弟乘坐溪舟船從外碧村的古渡口出發,泛過桃溪,渡經晉江,從泉州港入海,出洋到馬來亞和新加坡。剛開始,陳氏兄弟以開荒種植咖啡、油棕樹為主,後來從事菠蘿、榴蓮等水果批發,由於誠信經營、口碑良好,生意越做越大。於是陳氏兄弟成立協成號公司,後來又自辦學校做慈善,讓周圍村落的孩子能免費上學。

艱苦創業、經商有成後,陳在坵、陳在鈔兄弟毅然回到家鄉外碧,曆盡艱辛建成規模宏大的福安堂。“當時交通不便,木頭、瓦片等幾乎所有的建築材料都只能通過人扛肩挑,很是費心費力。”陳忠健説。

1978年後,居住在福安堂的100多名陳在鈔後人陸續遷出,除一小部分留在外碧村生活外,大部分旅居國內外。目前,陳在坵、陳在鈔兄弟已傳承七代,後人達到5000多人。福安堂建成後,陳家一直傳承書香,人才輩出,子孫後代到目前已有30多人為大學生,不乏北京大學、清華大學等高校畢業。

碧溪之畔僑胞見證蝶變

夕陽余暉下,沿著碧溪行走在外碧村,臨水步道飄然若帶,新修的水壩迎來一撥撥戲水遊客,兩岸房屋白墻青瓦,形成富有江南水鄉特色,兼具鄉土氣息、鄉愁記憶的美麗鄉村。

今年6月20日,海外族親代表、已82歲高齡的外碧村陳氏宗親會前會長陳觀福回鄉探訪。在家風家訓館祭祖後,他在村裏停留了10多天,欣喜地看到了家鄉的巨大變化。

如今,家風家訓館已成為傳承鄉愁、增進鄉誼的平臺。“在這裡找到了親情、找到了回憶,打算都回到福安堂一起拜祭祖先,認祖歸宗的同時認識家鄉,增強對自己來源之地的感情。”陳觀福説。陳在坵、陳在鈔兄弟後代裏,傑出代表有馬來西亞吉隆坡永春縣同鄉會會長陳松青、馬來西亞典當總會會長陳和慶等。

據陳新劍介紹,2020年以來,外碧村以“碧溪風情·鄉土記憶”為核心,按照“留住鄉土味、建設宜居環境、推動産業發展”工作思路,全力推進人居環境整治、鄉村“五個美麗”和鄉村振興示範村建設。先後投入2000多萬元,組織實施房屋平改坡和立面改造、碧溪兩岸景觀提升、家風文化館、旅遊服務中心、沐野拾光農耕文化園、湖洋溪濱水休閒等項目,“一園四區”(一園:“我愛我家——家風文化園”,四區:家風家訓研學區、沐野拾光農耕體驗區、濱水娛樂休閒區、碧溪民宿區)農文旅、教育研學産業振興發展基礎初步形成。

面目煥然一新的外碧村,離不開廣大僑親的鼎力付出。作為一個百年僑村,外碧村是永春著名的僑鄉引領村。據介紹,目前外碧村戶籍人口2344人,而該村海外華僑有1.6萬多人,其中影響力大的代表性僑胞有:李深靜、李耀祖、李耀升等。這些僑胞身居海外、心繫家鄉,尤以家鄉基礎設施建設、發展教育為己任。

祖籍外碧的李深靜,1939年出生於馬來西亞雪蘭莪州巴生縣,是紮根大馬的華人移民第三代,有著大馬“棕櫚油大王”的美譽。他幼年家境貧寒,賣過冰棒、在加油站當過夥計。在高中畢業後,由於無力承擔大學費用,李深靜就到一家棕櫚園打工,後來深受老闆賞識,從管工一路升至總經理。擁有種植業領域管理經驗及資本的李深靜,在1982年創立IOI集團,以棕油、精細化工、房地産為三大支柱打拼自己的企業王國,成為馬來西亞的“棕油大王”。

外碧村的“清田樓”,是李深靜祖屋,他捐錢把它修葺一新。“家鄉一定不能忘。”對家鄉永春有著深厚感情的李深靜一家,多年來熱心家鄉公益事業,興建僑聯大廈、修繕東關橋、鋪設鄉村公路,多次捐資建設李深靜農貿中心、外碧小學、東碧中學、永春職專、永春二中、永春八中校園以及永春縣科技館等。李深靜生前累計捐贈達3000多萬元,對外碧以及永春社會經濟、教育、文化發展作出重要貢獻,曾榮獲“福建省捐贈公益事業突出貢獻獎”,並獲福建省政府立碑表彰。去年廈門大學百年校慶,李深靜次子李耀升代表家族向廈門大學捐款人民幣1億元。

傍晚時間,外碧村的路燈準時亮起來,這得益於該村僑胞的愛心捐贈。2018年11月,旅居在馬來西亞的陳永澤、陳和慶回到外碧村祭祖,聽聞村中無路燈,村民出行不便,當場表態願意捐資建設路燈。不到半年時間,156盞路燈點亮村民夜行路。

“此外,陳在美、陳觀福捐贈了300多萬元,建設該村的陳氏宗祠;劉振福捐贈20多萬元,建劉氏宗祠,其他旅居國外的外碧村後人熱心公益事業、出錢出力的事跡多不勝舉。”陳新劍説。

鄉愁是維繫海內外鄉親的紐帶。在家風文化館的華僑文化展區裏,向海內外遊子們講述的是一個老華僑回憶兒時的家、背井離家下南洋、在南洋成家立業,最後創業有成回報祖國故鄉的故事。

外碧村還以“海絲”源頭的鄉土記憶為主軸,結合“海絲”渡口、陶瓷古窯、通仙古橋等周邊薈萃勝跡,依照修舊如舊的原則,以魚渠為輔,建設了劃船、戲水、親魚等親子互動項目。

“我們投資160萬元建設外碧村遊客服務中心,增建旅遊棧道、休閒亭等配套設施,打造集養殖、銷售、體驗、旅遊、觀光、休閒于一體的生態養殖、旅遊觀光綜合體。”陳新劍介紹説。(通訊員 蘇福彬 記者 劉益清)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。