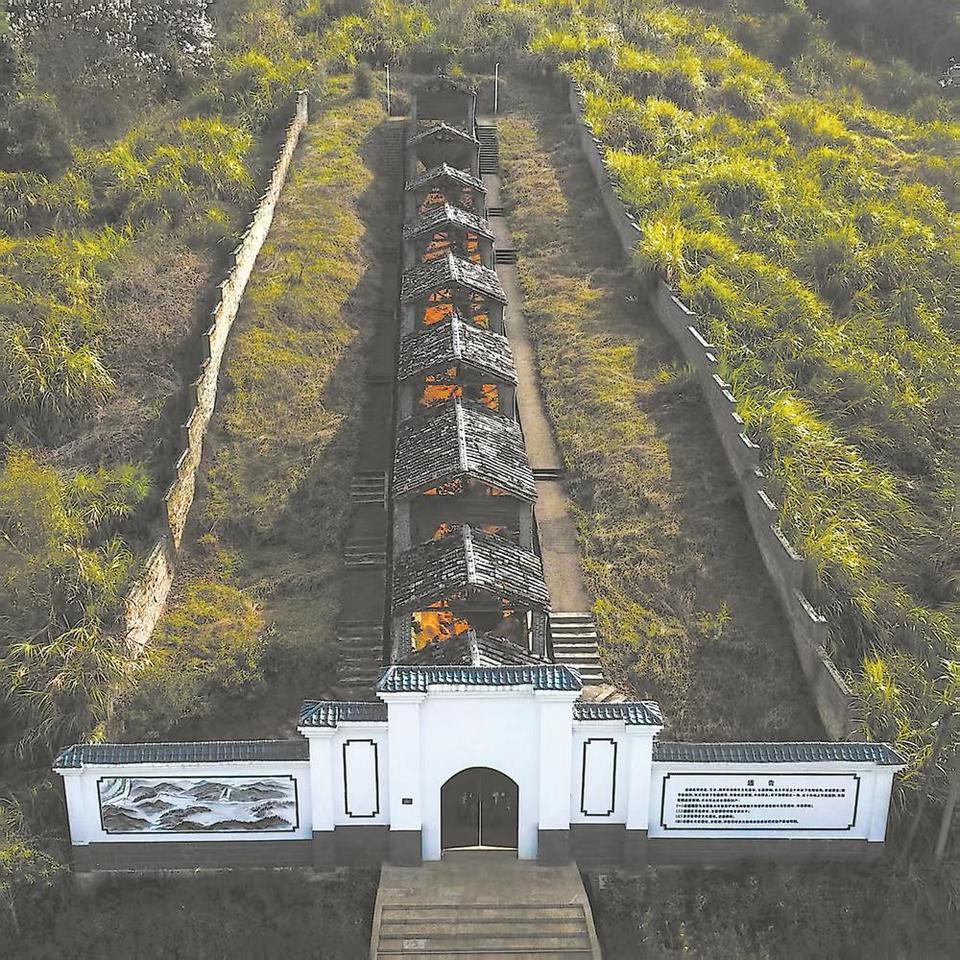

全國重點文物保護單位——水吉建窯遺址吳大灼 攝

建盞出窯。 蔡沁妍 攝

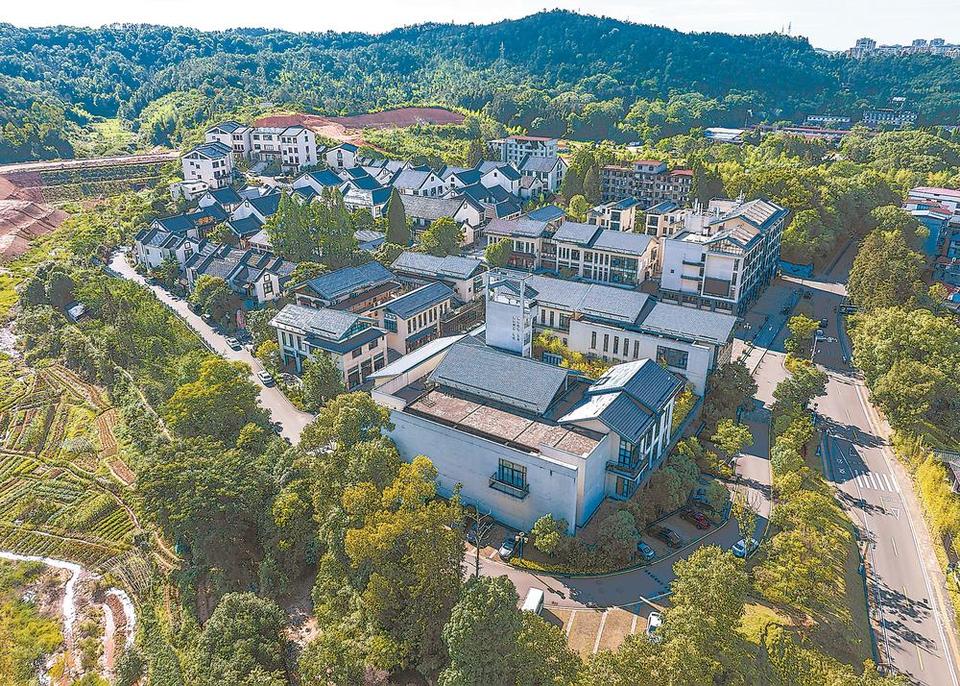

建陽建盞文創園吳大灼 攝

建盞作品“福祿雙至”張少傑 攝

建盞進國博。 黃巍 攝

近日,“紫玉甌心——中國建窯建盞文化展”在中國國家博物館圓滿落幕。

展覽期間,135件古代建窯建盞及相關文物與298件當代建窯工藝品交相輝映,共同勾勒出建盞跌宕起伏的傳奇畫卷,吸引了許多參觀者駐足觀賞。

建盞,也出現在許多國家的博物館內,這一誕生於宋代的黑釉瓷茶器,伴隨著對外貿易和文化交流的大潮,沿著“海上絲綢之路”漂洋過海,遠銷海外。

建窯,因地處宋代建州府而得名,是我國古代燒制黑釉瓷器的重要窯場。建盞作為建窯的扛鼎之作,更是宋代“八大名瓷”中黑瓷的典範。

建盞創燒于晚唐五代,歷經兩宋輝煌,至宋末元初式微,燒制工藝一度失傳。直至上世紀80年代,經搶救性復燒,建盞才得以浴火重生,成為建陽乃至南平光彩奪目的文化名片。

歷經明滅 窯火不熄

建窯遺址位於今南平市建陽區水吉鎮的後井村、池中村一帶,呈環狀分佈,總面積約12萬平方米,10條窯爐多依山而建,形如巨龍斜臥,故名龍窯。其中,大路後門窯址3號窯爐長135.6米,單次可裝燒10萬件以上器物,雄踞國內龍窯之首。

建窯創燒于晚唐五代時期,初期規模不大,主産青釉、醬釉瓷。步入宋代,建窯蓬勃興盛,窯火熊熊。北宋初期,赫赫有名的黑釉碗盞——“建盞”問世。

“作為建窯的代表性産品,建盞口大足小,形似漏斗,以束口盞最具特色。其風格質樸穩重,造型飽滿剛健,富有優美的曲線變化,是福建地區陶瓷生産悠久歷史與精湛工藝的象徵。”南平市建陽區建盞文化産業研究發展中心副主任陳艷説。

建盞釉色變化萬千,紋理極具東方韻味,分為烏金、兔毫、油滴、鷓鴣斑、曜變、雜色釉等品種。

器為茶之父,建盞作為茶器,與茶文化興衰與共。建州自古便是福建重要的茶葉産區,陸羽曾在《茶經》中盛讚建州茶“往往得之,其味極佳”。

北宋太平興國二年(977年),建安地區北苑設立專制貢茶的茶院,建州茶遂聲名鵲起。北宋中期,福建路轉運使蔡襄鑽研建州民間鬥茶習俗,著就《茶錄》。自此,鬥茶之風遍及華堂綺室、市井閭巷,茶煙嫋嫋,蔚為大觀。

《茶錄》載:“茶色白,宜黑盞。”彼時鬥茶,以茶沫“色白為貴”。相較于其他茶器,黑釉的建盞與點茶時泛起的白沫碰撞出強烈的色彩反差。盞上兔毫、鷓鴣斑、油滴等紋飾,經茶水浸潤、折射,又添得幾許明快色彩。且建盞胎體厚重,利於茶湯保溫。如此魅力,讓建盞一躍成為鬥茶首選。

建盞亦是宋徽宗趙佶的“案頭好”,他曾留下“螺鈿珠璣寶合裝,玻璃甕裏建芽香。兔毫連盞烹雲液,能解紅顏入醉鄉”等佳句。建盞一時風光無二。

南宋末年,民生凋敝,閩地黑釉瓷燒造中心南遷。市場變幻、審美遞嬗、茶俗更易……建窯遂改燒青白瓷器,建盞燒制工藝逐漸失傳。

直到上世紀60年代,考古人員發掘建窯遺址,歷經多年,終於基本梳理出建窯建盞自宋以降的發展脈絡。

隨著建盞考古發現的重大進展,建盞燒制技藝的復興之路也隨之啟航。1979年,由中央工藝美院、福建省科委、福建省輕工所、建陽瓷廠等聯合組成的攻關小組,開始倣古建盞實驗,終於在1981年研製出FangSong兔毫盞。此後,油滴、鷓鴣斑、曜變等品種陸續復燒成功。

進入新世紀,建窯建盞迎來了嶄新的歷史機遇:2001年,建窯遺址被列為第五批全國重點文物保護單位;2011年,“建窯建盞燒制技藝”被列入第三批國家級非物質文化遺産代表性項目名錄;2016年,建盞獲評國家地理標誌保護産品;2022年,建陽建窯遺址入選第二批省級考古遺址公園……

韆鞦歲月,恍若須臾,窯火歷經明滅,而今長燃不輟。

“相較于古代建盞,當代作品將傳統的建盞形態進行重塑和演繹,釉面突破黑色局限,出現了新的肌理,晶體效果更炫目多彩。”陳艷讚嘆道。

盞中星辰 輝耀海外

行至窯址西側不遠處,但見南浦溪潺潺而流。千年前,這裡也曾舟帆片片。順流而下,匯建溪,入閩江,直奔滄海;溯遊而上,抵浦城,越仙霞,可至中原。福泉二港興盛于宋,為海上絲路開啟暢通之門,建窯瓷業亦隨潮而升。

“宋元時期,建盞與建窯係黑釉瓷通過海上絲綢之路遠銷異域,深受日本、朝鮮半島、東南亞國家和地區人民的喜愛,在世界陶瓷史、茶史、文化藝術史上具有獨特的歷史地位和作用。”福建省非物質文化遺産協會建窯專委會顧問謝道華介紹道。

有時,建盞並未像尋常瓷器那般被隨意放置在福船隔艙,而是被日本僧侶精心裝裹于隨身經篋。宋時,日僧前赴後繼,前往浙江天目山拜師求經。歸國時,他們會帶走師傅的畫像和茶盞,既從禪宗“衣缽傳承”之俗,又合“茶禪一味”之意。

在最長的龍窯中經受高溫驟變,而後萬中選一,遠渡重洋。抵達東瀛的建盞已非尋常茶器,執盞者往往非富即貴。

日本南北朝時期(1336—1392年),新興武家貴族盛行鬥茶,樂於炫耀建盞等茶具,一如《禪林小歌》所稱咏:“以擁有宋朝文物為榮耀,用它們來裝綴客廳,為聚會和酒宴助興吧!”

《大明別幅並兩國勘合》又載,永樂四年(1406年)正月十六日,明成祖朱棣賜予室町幕府足利義滿將軍“黃銅鍍金廂口足建盞一十個”,作為外交國禮。

成書于1511年的《君臺觀左右帳記》則記錄了足利義滿之孫足利義政所收藏的“東山禦物”。其中提到,曜變是“建盞之無上神品”,值萬匹絹,油滴是“第二重寶”,值五千匹絹,兔毫盞則值三千匹絹。

數百年來,建盞塑造了日式審美,也驅策著日本瓷業的發展。

考古發現,13世紀後葉,日本瀨戶窯即開始倣燒建盞,直至江戶時代中葉仍未停歇。此後,美濃窯、志戶呂窯、初山窯等皆有倣燒,産品呈敞口或斂口,多施用鐵釉,圈足低,且圈足露胎不施釉,可以看出窯工在極力模倣建盞。當然,隨著時代變遷,這些日本窯址也在模倣中逐漸發展出自身特色。

時至今日,建盞依舊牽動著日本人的熾熱情感。

日本官方認定的“國寶”瓷器僅14件,建盞竟佔去其中4席(計3件曜變盞、1件油滴盞)。現藏于日本靜嘉堂文庫美術館的曜變建盞更被奉為“天下第一名盞”。大正年間,三菱集團第二任社長岩崎彌之助購下此盞,所費資財在當時可購置1500套別墅。

建盞雅韻既醉東洋,亦傾諸國。

20世紀30年代,美國人詹姆士·馬歇爾·普拉瑪到訪建陽水吉鎮,考古、發掘、收集了大量瓷片和窯具。此後,他在美國出版了《建窯研究》一書,轟動一時。

目前,英國大英博物館、美國大都會博物館、哈佛藝術博物館、舊金山亞洲藝術博物館、德國科隆東亞藝術博物館、瑞典東方博物館等世界級博物館,均有收藏古建盞。

歷史總是驚人的相似。明永樂年間(1403—1424年),建盞便身負外交重任,如今,它再度成為中外交流的使者。

2017年金磚五國峰會,國禮“眾星拱月”被贈予俄羅斯總統普京等參會國領導人。“星”指大紅袍、正山小種等五種名茶,“月”則指禮盒中央的油滴盞,其光似月,在峰會上大放異彩。2019年中國-東盟博覽會文化展上,建盞成為明星展品。2024年,在金磚國家峰會官方活動——中俄商業論壇上,建盞作品“福祿雙至”作為指定禮品贈予金磚各國嘉賓及代表團高級成員。

據燒制者修光明介紹:“‘福祿雙至’這款盞的外觀看似是一個普通的葫蘆盞,拉開後卻變成兩個獨立的小盞,有著‘和而不同’的寓意,體現了國之大者、包容四方的中國傳統思想。”

眾多中國匠人通過作品向世界傳播建盞文化。建盞界終身成就獎獲得者陳大鵬受邀參與日本NHK專題錄製,其製作的“油滴黑釉瓷”被選送日本築波國際博覽會展覽。建窯建盞燒制技藝國家級代表性傳承人孫建興的作品“油滴福祿瓶”“柿紅木葉茶席組”“曜變孔雀盞”獲聯合國教科文組織“世界手工藝理事會傑出手工藝品”徽章認證。建窯建盞燒制技藝福建省級代表性傳承人黃美金的作品“金油滴建盞”被大英博物館收藏,讓中國現代建盞在世界頂級藝術殿堂中佔據一席之地。盞中星辰,正以獨特魅力,在世界舞臺上熠熠生輝。

如今,海外建盞不僅陳列于博物館,成為外交國禮,還飛入尋常百姓家。點開一些海外抖音的高分建盞直播間,時常可以看到一些求購心切的老外“刷屏”留言。

汲古出新 芳華依舊

“一座建陽城,半部宋代史”,而今,建盞的傳奇仍在這裡續寫。

朱信叢,是建窯建盞燒制技藝南平市級代表性傳承人,投身建盞燒制近30載,他對細節的追求近乎苛刻。

他的作品工藝細膩,器型美觀實用,釉面溫潤如玉,尤為重視盞面玻化層的厚度,光亮的釉層正是他對藝術追求的具象化。

接過傳承的接力棒,女兒朱靜蕓與父親攜手經營建盞事業。她告訴記者,去年10月,公司出品的建盞系列産品亮相北京故宮博物院永和宮,反響熱烈。

朱信叢邀請記者參觀他的“獨家”龍窯。

據介紹,目前建盞常用的燒制工藝有柴燒、電燒、氣燒。有人曾形象比喻,電燒、氣燒如同電飯煲煮飯,溫度、氣氛穩定;柴燒則似柴火大鍋燒飯,溫差大,氣氛難控,但“吃著香”。柴窯因木料燃燒,灰燼與火焰自然躥入窯中,形成獨特的落灰,成品的釉面氣孔更多,且大小各異、層次豐富。

面對電燒氣燒低碳環保、柴燒成品質感佳的矛盾,如何實現兩全,契合産業綠色低碳轉型?

朱信叢決心改良,前後投入500多萬元,經過幾年努力,終於建造出眼前這座“柴氣燒”龍窯,並一舉斬獲三項實用新型專利。

“看,這裡一點煙都沒有。”朱信叢笑著説,“我們的柴氣燒,是先用天然氣升溫至1000攝氏度左右,之後再添柴。以往像我們這個規模的柴窯,採用傳統的柴燒,需要耗費11噸柴,如今只要200到300斤柴。低碳環保、節省成本,而且燒成品質也大幅提升,成品的釉面油潤細膩,可比傳統柴窯。”

老一輩如朱信叢,在傳承之路上創新不止,年輕一代亦不遜色。年輕的建盞匠人善於在傳統工藝與現代生活氣息中找尋平衡點,讓建盞文化“活”起來。

“盞二代”吳繼旺在習得父親吳立主技藝的基礎上,對建盞器型大膽創新,其作品“烏金花器・平安喜樂”融入了對生活的感悟,滿溢時代氣息;“90後”匠人黃文華返鄉創立建盞生活體驗館,借助網絡直播,傳播建盞文化……

在建盞的傳承創新之路上,中國匠人代代接力,海外名家也熱情奔赴。法國陶藝大師尚吉雷將印象派藝術感與法式浪漫融入黑釉瓷盞燒制,為建盞增添別樣韻味。日本陶藝家板谷波山、林恭助、長江惣吉、鐮田幸二等人多次前往建陽,探索建盞奧秘,交流燒制心得,他們的作品亦各具特色。中外匠人的開放交流,為現代建盞的創新發展開闢出愈發廣闊的天地。

在推動建盞創新的道路上,當地政府同樣全力以赴。

近年來,建陽積極探索“建盞生態銀行”,摸清陶瓷土和高嶺土儲量,繪製原料資源“一張圖”,為礦土資源合法集約化開採與保護提供支撐,引導村集體以土地等資源入股,增加村集體經濟收入。“建盞生態銀行”還通過共享平臺整合龍窯資源,實現線上“拼窯”,讓企業整合分散的龍窯設施,降低成本,助力環保。

當地還深挖文化底蘊,將朱子、宋慈、建本、白茶等文化融入建盞産業,打造特色文化旅遊産業體系。

漫步在建盞文化創意園,仿佛穿越回宋代,風雅氣息撲面而來。春盞建窯文化博物館內,400多件建盞作品陳列其中,博物館負責人謝松青表示:“我們希望通過展示,讓更多人領略傳統建盞的魅力,推廣建盞文化。”

2023年4月,建窯建盞溯源平臺上線,意味著每一隻建陽建盞都有了“身份證”,“假盞”無所遁形。

如今,在建陽的大街小巷,建盞工作室、店舖星羅棋佈,點茶文化風靡全城。截至目前,建陽全區註冊建盞企業和個體突破9500家,從業人員超6萬,産值約70億元,擁有省級重點文化産業園區1個、省級文化産業示範基地1個。

建盞,這顆瓷壇“黑珍珠”,正在千年建陽的滋養下再煥生機。(見習記者 王玥明 記者 許可欣 通訊員 張高鷺 蔡沁妍)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。