原標題:文物就在你我身邊 你我都在享受文物保護成果——跟著文物CityWalk

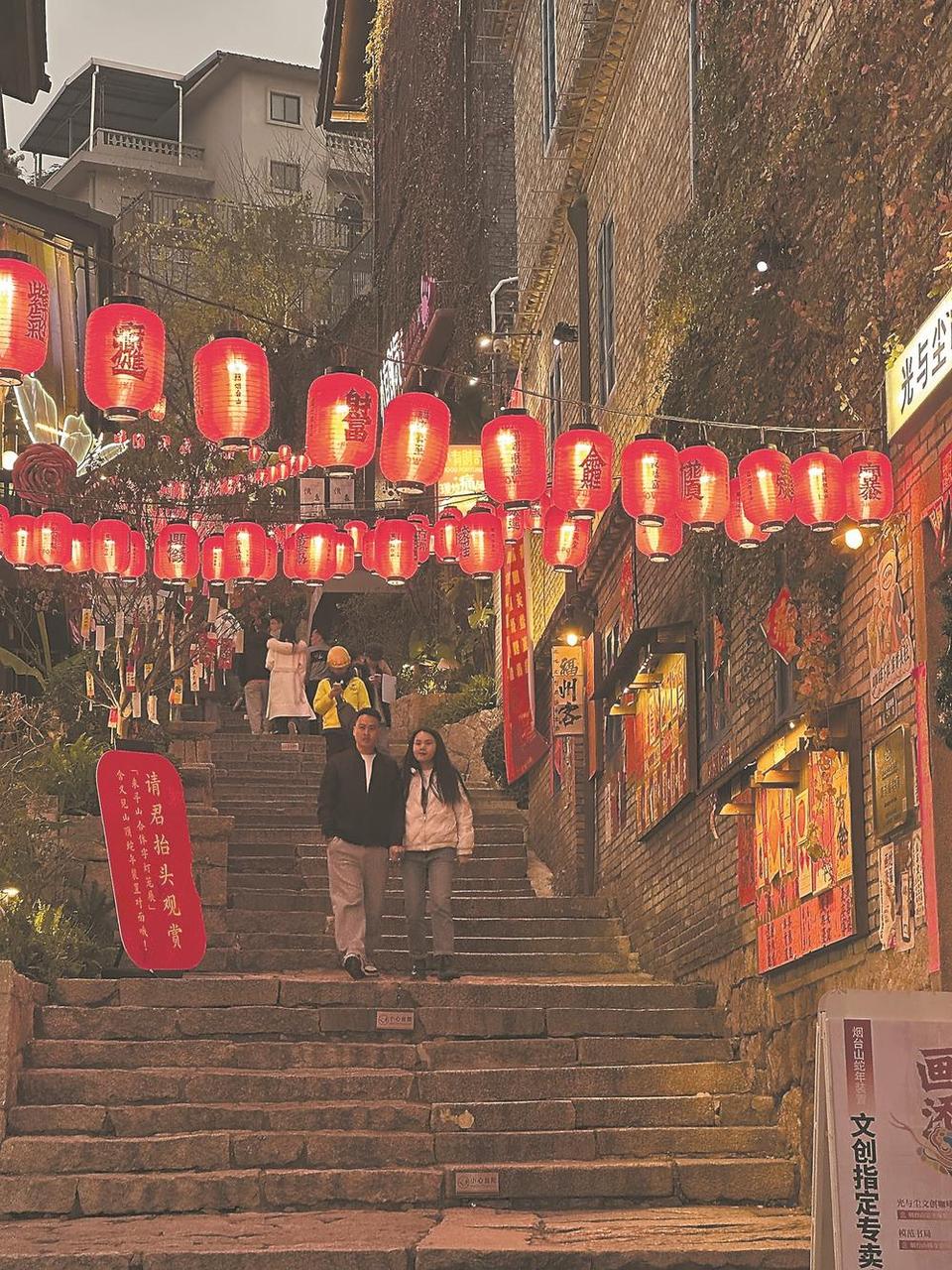

晚上,年輕人在福州煙臺山享受下班時光。 趙文娟 攝

“仧美術館”成為年輕人喜愛的打卡地。 趙文娟 攝

福州西湖是福州水利史的“活化石”。 (資料圖片)

福州西湖公園、廈門中山路、漳州古城……這些景點不僅是市民茶余飯後的休閒勝地,也是遊客們City Walk(城市漫步)的熱門打卡點。你可知道,這些“老朋友”都披著厚重的歷史面紗。

隨著第四次全國文物普查工作(以下簡稱“四普”)的深入推進,我省文物不斷“上新”。其中既有傳統認知中的古墓葬、摩崖石刻、水下文物,也有與人們生活緊密交織的公園、商業街區。

千年湖澤見證城水共生

新春時節,福州西湖公園處處張燈結綵。這片擁有1700多年曆史的湖泊,既是福州亮麗的城市景觀,也是福州水利發展史的“活化石”。

據《福州西湖史話》載,晉太康年間郡守嚴高主持開鑿,引福州西北諸山之水注入湖中,用以灌溉農田、蓄水排泄。到了五代,閩王王審知又將西湖擴大至40余裏,可灌溉周邊農田萬餘畝;道光八年(1828年)林則徐推行史上最徹底疏浚工程,奠定西湖現代湖界;1914年轉型為公園後,更成為福州首個公共文化空間。

“西湖是城市水利智慧的活態標本,每個時代的治理理念都鐫刻在湖岸線上。”鼓樓區文物保護中心保護利用科科長林聖介紹,鋻於重要的歷史價值和社會價值,福州西湖被列入“文化景觀類”文物新發現,並被遴選為“四普”新發現重點推薦對象。

文化景觀類文物的首次單列,成為“四普”的一大亮點。所謂“文化景觀”,即“作為人類行為與自然的結合體,擁有明確的物質實體,為某一區域或群體的歷史、文化、習俗等提供特殊見證”。

省考古研究院文化遺産保護研究所工作人員張金德介紹:“文化景觀更強調人地互動傳承。比如我們熟知的紅河哈尼梯田文化景觀,不僅體現人與自然和諧共生的理念,還承載著世代相傳的農耕文化和民族智慧。”

目前,我省現存大量城市文化景觀(如福州西湖等)、傳統聚落文化景觀(如霞浦竹江島、龍海埭美、平和福塘等)、産業文化景觀(如尤溪聯合梯田、永春岵山荔枝等),還有遍佈全省各地的風水文化景觀(如清流南山七星墩等)等等。這些文化景觀,正是我省獨特且鮮活的人類歷史文化見證。

老街巷裏的城市記憶庫

“叮叮——”中山路百年騎樓下,黃則和花生湯店的銅勺敲擊聲,與街角思明電影院的膠片轉動聲交織成曲。這條始建於1925年的老街,被稱為“廈門商業活化石”,廈門的每一次商業脈動,都能在這裡被清晰感知。

“作為‘五口通商’口岸之一,廈門成為南洋華僑出入國門的重要交通樞紐,碼頭建設快速發展。毗鄰碼頭的中山路成為當時廈門最繁華的商業中心。”思明區“四普”專家曾謀耀將中山路歷史娓娓道來。

商業繁榮帶動了餐飲業、娛樂業的發展,旅社、餐廳、電影院、娛樂城如雨後春筍般應運而生。

“在上世紀五六十年代的廈門,‘吃綠島,住天仙’是頂配,現在天仙旅社的432房間還保留著鬱達夫居住時的原貌;思明電影院是廈門第一家既能放有聲電影又能演齣戲曲的劇院,歸廈華僑常聚於此,在當時被稱為‘華僑俱樂部’;鷺江賓館是廈門最老牌、最具代表性的酒店,特別是在海外華僑華人心中有著不可取代的地位……”曾謀耀對中山路上的老建築如數家珍。

距離中山路幾百米的中山公園,是廈門“老公園”的代表,中山公園園址也被列為廈門“四普”新發現文物線索。

站在中山公園南門的“醒獅球”下,廈門市博物館原副館長、文博研究員鄭東抬頭仰望:“很多年輕人不知道,現在這座醒獅球是重塑的。”

1926年,著名雕塑家、廈門美術專科學校首任校長黃燧弼設計了“醒獅大鵬地球儀”——在巨大的地球儀上,蹲伏的雄獅正發出怒吼,寓意沉睡百年、貧窮落後的中國,如醒來的雄獅屹立於世界民族之林。1931年,醒獅球完工,不僅成為中山公園的標誌性建築,更成為當時“廈門第一城市雕塑”。1998年,廈門市在原位置按原尺寸重建受損醒獅球。2004年,中山公園管理處在醒獅球下立《醒獅球記》石刻,以此記錄醒獅球歷史。

跟著鄭東一路走,記者發現,公園的大門和園內的小橋庭院、亭臺樓榭、石刻雕塑背後都有説不完的故事。

鄭東告訴記者,僅中山路到中山公園一帶,就有中山公園原址、通俗教育社舊址、福建水師提督署遺址、新中國成立初期福建省廈門市人民委員會機關舊址、天仙酒家、思明電影院等20多處建築被列為“四普”新發現文物線索,構成頗具廈門風格的線性文化遺産帶。

“文物保護的意義在哪?你看,是這些老房子、老物件具象化了這座城市所經歷的歲月。人終有一別,而這些文物永遠承載著這座城市共同的記憶,我們有必要讓更多後人了解。”鄭東感慨地説。

新舊共生激活文化基因

與中山路步行街一街之隔、位於思明西路64號民主大廈的“仧美術館”,成為近一年來廈門熱門的藝術交流空間。

民主大廈建於1935年,是當時廈門五大旅社之一——廈大旅社的舊址。2020年被確立為廈門市第七批市級文物保護單位之一。

這座曾經的“中山路第一高樓”一度空置。2022年起,“仧美術館”團隊尋找新的展館場地。考察了民主大廈後,發現這座老建築由內而外都跟“仧美術館”的辦館理念十分契合,便向當地政府租下,前後用了兩年時間改造。

“我們根據文物專家的要求,天花板、地面、墻面最大程度恢復90年前的原貌,同時通過在室內空間加入特別設計的燈光裝置,突出展館的現代感和藝術感。”“仧美術館”館長孫鈺然告訴記者,2023年12月31日晚上,他們把整棟樓點亮,吸引街坊鄰居們紛紛駐足,他們興奮地説:“這棟樓終於亮起來了!”

大年初三,“仧美術館”蛇年營業首日,就吸引許多遊客前來拍照打卡。“我覺得在老建築裏有這樣小而美的藝術空間,這種新舊結合提供了一種新的文化生機,也提供了一種新的消費動能。”來自北京的遊客艾瑞斯説。

“老”與“新”,碰撞出一串串流量密碼。福州煙臺山擁有38條歷史街巷,191棟文保建築、歷史建築及傳統風貌建築,被譽為“萬國建築博物館”。2021年開街至今,隨著近300家擁有本地化、個性化、潮流化特色品牌的引入,成為獨具特色的文化地標。

在煙臺山項目中,政府專門成立文物專家組,開展文物的登記和修繕審批工作,與政府、地産開發商多方協調平衡,最終實現“老屋新用、老店新開、老街新景”。同時,抓住“美色經濟”的商機,通過煙臺山藝術節、煙臺山銀杏節、新春藝術展、民俗巡遊等街區活動、年俗活動,形成具有本地特點、可持續的文化生態,吸引越來越多年輕人主動了解煙臺山文化。

放眼全省,一處處被精心保護和活化利用的文物,如點點繁星,匯聚成璀璨的文化星河,照亮了地方歷史與文化的傳承之路:泉州府文廟延續“廟學祠合一”特色,融入地方文化教育與生活,並通過創意活動和先進技術活化傳統人文空間;在漳州古城,布袋木偶與livehouse、閩南古厝與現代民宿、老營生與新業態相融相生……傳統與現代相融共生,既賦能地方經濟發展,更涵養著一座城的價值內涵和精神力量。(記者 趙文娟 實習生 葉曉諾)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。