原標題:邂逅一場穿越千年的閩南煙火氣

南靖田螺坑土樓群陳曙光 攝

長泰龍人古琴書院

古代狀元與機器人跨越時空握手。

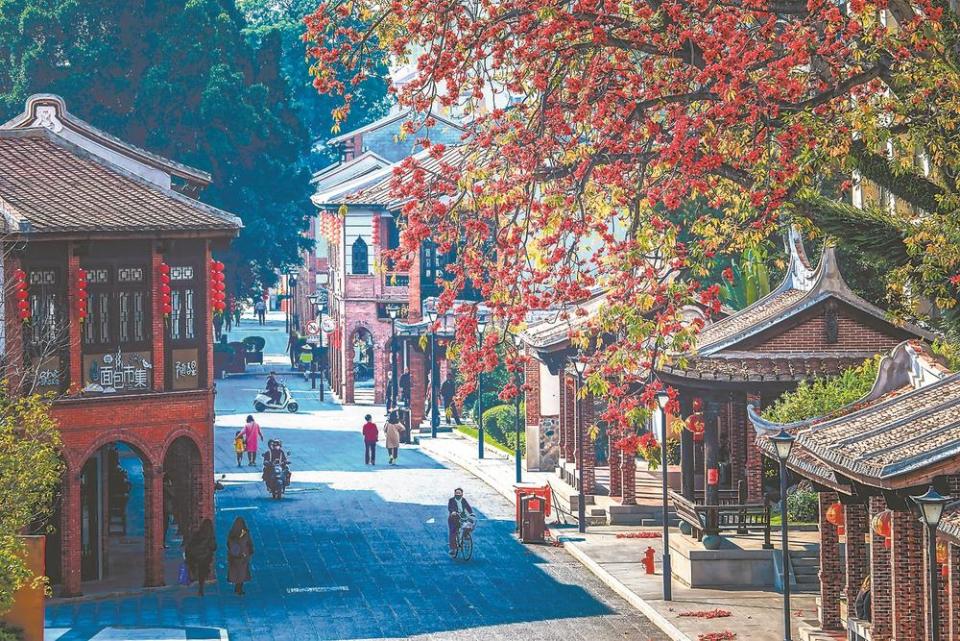

漳州古城一隅

五月的晚風輕拂十里藍山,一場文旅盛宴的帷幕正徐徐拉開。

5月18日至19日,“5·19中國旅遊日”福建分會場主題活動和漳州市文旅經濟發展大會在漳州市長泰區舉辦。

漳州這場活動旨在全力打響“田園都市 文化名城”品牌,探索文旅産業創新發展路徑,以“文化+科技+體驗”多元融合模式打造立體化的文旅推介矩陣,通過“學術研討+活態展示+交流合作”立體模式,推動非遺從“靜態保護”向“動態傳承”躍升。

實景山水 演繹閩南文化魅力

暮色初降,長泰區十里藍山格外熱鬧,在環繞搖曳的樹影下,追光移動,身穿狀元華服的林震“穿越”到600年後的今天,和機器人“阿泰”對話握手,暢談古今。

這是實景山水文藝晚會《花香醉山河》中的表演場景。這場以天地為舞臺、以山水為背景的文化盛典,在5月18日的晚風中拉開大幕,開創了長泰實景山水演出先河。

晚會以“千年文脈、生態綠韻”為主題,通過12個節目輪番上演,串聯起“綠韻長泰”“四季飄香”“繁花似錦”“山河共情”四大篇章,展現文旅融合新圖景。鐳射投影打在枝丫上,化作流動的畫卷。

序章“綠韻長泰”以情景劇《狀元·問》與《綠韻長泰》生態舞蹈開篇,勾勒千年古邑的人文積澱。

隨後,鼓點敲響,打破夜晚的寧靜,翻開“四季飄香”篇章,非遺集萃《鳴鑼迎福》讓國家級非遺古儺舞與省級非遺何陽拳、大鼓涼傘同臺輝映;漳州方言説古《古韻漳州》則帶領觀眾穿越歷史長河,再現閩南風情,女聲獨唱歌曲《遇見》時,海豚造型的無人機在夜空的燈影裏游動,更添詩意。

“繁花似錦”單元則創新融合傳統與現代元素,既有鼓樂與提線木偶的跨時空對話,又有童聲合唱《我在這裡長大》的溫情述説,搭配時尚説唱《醉美漳州》,展現傳統與現代的共生共存。

壓軸的“山河共情”篇章,閩臺歌手聯袂獻唱《聲聲不息》架起情感橋梁,驚險雜技《美味漳州》以肢體語言詮釋美食文化,兩岸藝術家同臺演繹歌仔戲更彰顯文化同源,千人共舞的《我在漳州遇見你》則將晚會氣氛推向高潮。

晚會通過挖掘非遺技藝、閩南文化的豐富內涵,以情景表演、舞蹈等舞臺藝術形式,呈現了長泰的生態之美、人文之韻和發展之姿。

為了打造沉浸式體驗,主辦方在舞臺的設計上花了大功夫。據文旅大會舞美工程負責人蔡劍華介紹,開幕式的舞臺設計以自然景觀與現代舞臺元素相融合為理念,主舞臺面向群山,三面環合的地形構成了天然的舞臺場地,通過主會場燈光、自然景觀區域燈光以及水面燈光的運用,讓周邊的竹林、亭臺等元素成為舞臺背景,營造出真實的自然文化場景,串聯起整體的視覺連貫性,增強沉浸感。

多元體驗 激活文旅融合業態

5月18日晚,長泰十里藍山同心廣場燈火通明,閩南文化周體驗活動在此拉開帷幕,通過非遺巡展、互動體驗等形式,為市民遊客呈現了一場鮮活的文化盛宴。

活動現場共設置18個展位,匯聚了漳州的代表性非遺項目。竹編展臺前圍滿了好奇的觀眾,只見省級傳承人林仁鳳十指翻飛,青翠的竹篾在她手中仿佛有了生命,不到一會兒工夫,一個精巧的粽子挂件便躍然而出。“太快了!”人群中爆發出陣陣驚嘆。展臺上,竹蜻蜓振翅欲飛,茶簍透著古樸韻味,竹編花瓶更顯雅致。廈門遊客陳女士愛不釋手地把玩著粽子挂件:“現在能見到這麼地道的竹編手藝,真是難得。”

轉過展區,一陣清越的琴聲引人駐足。只見一張古琴靜靜陳列,琴身上東山風動石巍然聳立,南靖土樓環抱其間,唐卡的金線與漆畫的流光相映成趣,將閩南山水凝練于七弦之上。不遠處,貝殼製成的飾品在燈光下泛著珍珠般的光澤,龍文塔的剪影、水仙花的紋樣,都在貝雕藝人的刻刀下重獲新生。

“每一片貝殼都在講述漳州的故事。”展位負責人、閩南貝雕市級非遺傳承人翁清香輕輕撫摸著作品説道。她手中的貝雕擺件上,海浪的紋路與古城的輪廓完美融合,仿佛能聽見千年閩南的迴響。

如何打造“文化+科技+體驗”多元融合模式?5月19日,“空中看漳州”項目啟動,無人駕駛載人航空器亮相漳州市文旅大會現場,並在首飛過程中平穩完成垂直升降與環繞飛行。

本次亮相的無人駕駛載人遊覽飛機配備多冗余飛控系統、實時地形感知與避障技術,結合氣象預警和應急返航機制,可在山地、水域等複雜環境下保持釐米級定位精度與穩定飛行,其安全性能已通過中國民航局全適航認證,並在廣州、合肥等城市完成超6.6萬架次安全飛行驗證。為深化遊客的沉浸式體驗,通過無人駕駛載人遊覽飛機的全景靜音飛行特性與AR實景導覽技術,將漳州土樓、閩南古厝等文化元素動態嵌入航線,打造主題化敘事場景,形成獨特的文旅記憶錨點。

文化為舟 共謀古城發展新篇

政企學研齊聚,共謀文旅發展。5月19日,在漳州世界閩南文化交流中心建設工作座談會上,海內外專家學者、文旅企業代表及非遺傳承人齊聚一堂,圍繞閩南文化保護傳承、創新轉化與國際傳播等議題展開深度對話,為漳州打造世界級文化地標獻智獻策。

漳州作為閩南文化核心區,承載著中原南遷、海洋商貿、僑臺同源等多重歷史記憶。福建省閩南文化研究會會長林曉峰提出,建設世界閩南文化交流中心需打造一批閩南文化歷史傳統村落“活態博物館”。以文化為魂、産業為脈、社區為本,通過“活態保護”的方式,讓傳統村落的文化遺産激活閩南歷史文化當代生命力,體現閩南文化的歷史性、真實性、完整性和活態性。如薌城區的五里沙村,平和坂仔鎮寶南村,龍海東園的埭美村,長泰的龍人古琴文化村、山重村,漳浦湖西“五里三城”等。

雲霄縣委常委、宣傳部部長鄭雯雯則聚焦“開漳聖王文化”,強調應有序推進漳州郡衙遺址搶救性修繕,完成開漳歷史紀念館展陳優化,通過裸眼3D、AI等數智化手段還原開漳建漳及87姓衍播史,豐富歷史體驗感,將散落的開漳元素逐步串聯起來,打造集歷史古跡、民俗信仰、文化傳承于一體的沉浸式“開漳文化走廊”。

“閩南文化既是地域的,更是世界的。”暨南大學教授金國平以“月港學”破題,揭示九龍江口如何通過瓷器、茶葉、石碼紙貿易影響全球:西班牙檔案館珍藏的漳州公文用紙,印證了“中國白”的耐久品質;英語“Tea”源自閩南語“茶”的轉音,折射出文化輸出的深遠輻射。他建議設立跨國研究智庫,聚焦從閩南地區傳播到世界各地的現存有形遺産,如漳瓷、漆器、牙器、紙張等,深入挖掘其蘊含的閩南文化內涵與歷史價值,為月港申遺提供有力的物質支撐和學術依據。在條件成熟時,推動世界各大博物館和圖書館中的相關物品回歸漳州博物館,舉辦專題展覽,增強閩南文化的展示與傳播效果。

天福集團黨委副書記何瀅則闡述了其企業作為:投資2.5億元建設閩臺文化國際交流中心,將“唐山過台灣”石雕園升級為中華文化城,通過茶旅融合開發採茶制陶研學線路,吸引臺青參與;創新“曲水流觴茶會”,讓杜鵑花海與南音吟唱交織,形成跨越海峽的文化磁場。

在這場思想碰撞中,一個共識逐漸清晰:閩南文化需從“活態保護”轉向“價值傳播”。東山縣可以關帝文化為紐帶,推動843家台灣分靈廟共祭,並啟動申遺工程;雲霄縣可以打造“開漳有禮”文創禮盒,將貢魷、枇杷膏等特産賦予文化敘事;漳州古城則通過“文旅推薦官”培養計劃,讓紅領巾講解員用童聲講述騎樓故事,實現代際傳承。

正如林曉峰所言:“要讓閩南文化可觸摸、可品嘗、可帶走。”當八卦土樓通過3D列印現身悉尼歌劇院,當錦歌幻境劇場在百老匯讓觀眾改寫劇情,當“閩南元宇宙”復現唐宋市井,這座千年古城正以文化為舟,駛向世界的浩瀚藍海。(報業集團記者 蘇益純 楊淩怡 通訊員 鄭曉梅 文/圖)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。