作為常住人口超過1800萬的超大城市,廣州城市建設高速發展、規模宏大,鱗次櫛比的高樓大廈成為城市蓬勃發展的象徵,但也帶來了數量龐大的建築垃圾。如何科學處置、實現資源化利用,成為廣州實現高品質發展的重要課題。

對此,廣州市城管部門積極探索,針對裝修垃圾、工程渣土、工程泥漿、工程垃圾、拆除垃圾5類建築垃圾,緊盯收運、處置、監管環節,推動建築垃圾全過程處置規範化發展。年均治理建築垃圾約8000萬立方米,打造建築垃圾規範處置的“廣州模式”。

推行電子聯單,實現兩點一線閉環監管

通過電子聯單監管,全面掌握建築垃圾從哪來、到哪去,實現“兩點一線”全過程閉環監管,是廣州創新建築垃圾監管措施的一大亮點。一直以來,建築垃圾管理點多線長面廣、數據不清、底數不明,是行業監管的最大難題。而使用紙質聯單進行監管,則存在聯單不完整、有頭無尾,甚至造假的問題,達不到管理要求。廣州推行電子聯單管理後,每一條電子聯單由建築垃圾産生工地發起,系統記錄該聯單的發起時間地點,處置端簽收後同步記錄該聯單的簽收時間地點,依託車載定位自動生成一條運輸軌跡,從而形成兩點一線的管理閉環。

按照“一車一聯單”原則,通過廣州市建築垃圾治理數字化監管平臺匯聚每一台運輸車輛“兩點一線”全過程清運信息,相關部門可以實時掌握全市建築垃圾産生源頭、運輸過程、末端處置等情況,讓政府監管做到可視、可查、可控,真正做到底數清、去向明,有效破解監管難題。自去年10月平臺運行以來,電子聯單産生量大幅增多,産生工地建築垃圾處置證辦證率顯著提升。

廣州市建築垃圾治理數字化監管平臺

裝修垃圾一鍵式下單處理,市民裝修更省心

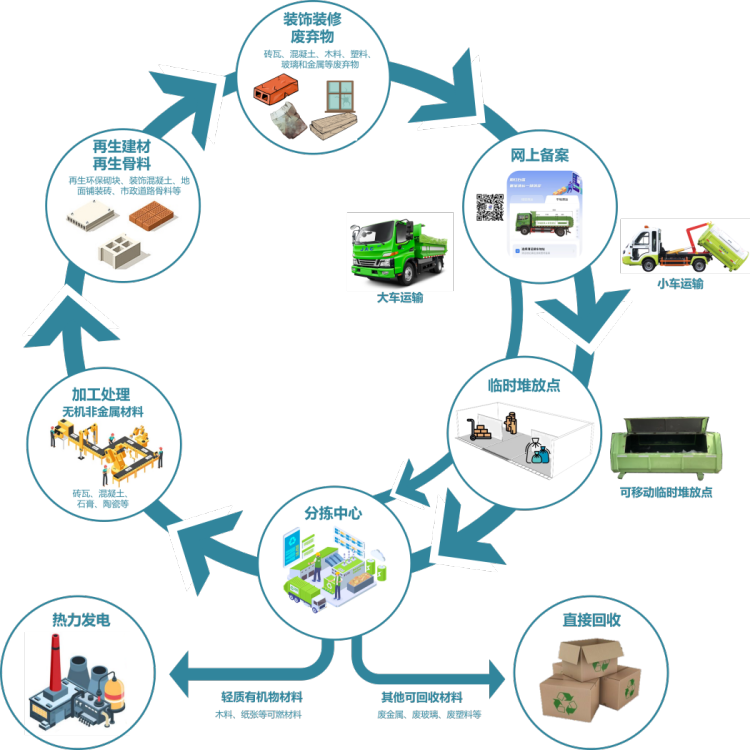

借助清運服務平臺完成居民裝修垃圾規範處置,是廣州城管構建的“産、運、處、用”全鏈條收運體系的重要一環。在收集環節,廣州搭建“穗雲智慧城管”等多個清運服務平臺。由專業清運公司為居民提供上門服務,讓裝修垃圾處理像線上打車那樣方便快捷;貯存環節,在確保每條街(鎮)至少設置1處裝修垃圾臨時收集點的基礎上,推進建設具有裝修垃圾、生活垃圾、低值回收物綜合收集功能的資源收集中心,目前全市共設置裝修垃圾臨時收集點300余處;清運環節則逐步規範清運市場,督促專業化運輸企業使用專用密閉車型。同時,引入低碳低噪的新能源運輸車輛,引導運輸行業實現綠色轉型。目前約有純電新能源車156台、氫能源車105台投入運營;而在處置環節,廣泛應用裝修垃圾處理再生利用模式,避免裝修垃圾傾倒侵佔土地、污染環境。

裝修垃圾全鏈條收運體系

多途徑處置讓8000萬立方米建築垃圾有處可去

走進廣州城市資源綠色路材研究製造中心,寬敞明亮的生産車間裏架設著大量機械設備,正通過“多級破碎、多級分揀、多級篩分”工藝對輸送至此的建築垃圾進行處理。而在生産車間外的“變廢為寶”展示區,陳列著各種由建築垃圾製成的再生産品。據統計,該中心每年可處置建築垃圾60萬立方米,生産用於道路建設的再生水穩料50萬立方米。

這正是廣州推動建築垃圾資源化利用的實踐縮影。為實現建築垃圾精細化管理和資源化利用,廣州城管依託全市六大循環經濟産業園,目前已建成投産7個建築垃圾資源化利用示範項目。通過循環經濟産業園協同處置可燃物,焚燒發電解決余料出路問題。同時,鼓勵引導國內具備先進處理工藝技術的企業積極參與終端處理,目前全市共培育發展資源化利用項目73個。

為進一步擴展處置渠道,廣州還結合建設工程場地平整回填和各類廢棄石礦坑生態修復,建成7個大型處置場、500余個回填場所,有效滿足建築垃圾處置需求。同時積極推進跨區域平衡處置,與佛山、肇慶、清遠、江門、東莞聯合印發協作機制,探索可複製推廣的跨市合作機制。

據統計,廣州每年約8000萬立方米的建築垃圾中,多數為工程渣土,主要通過工程回填、場外調劑平衡利用、跨市跨區域水運中轉利用,協同解決出路難題。另有部分為含沙量較大的工程渣土、工程泥漿,以及相關拆除垃圾、裝修垃圾等,全部進行資源化利用。餘下少數無法利用的建築垃圾則運往處置場或礦坑修復兜底處置。通過多種方式確保建築垃圾有處可去、去處可查、安全可控。

智慧分揀機器進行裝修垃圾分級篩選

織密監管網絡,遏制建築垃圾違規處置行為

在廣州,科技力量被廣泛應用到建築垃圾處置全過程監管中。監管部門持續完善監管手段,實施天網地網“兩網協同”,即通過天上遙感衛星、無人機,地面巡邏車、視頻卡口對全市範圍進行全覆蓋監管。目前數字化監管平臺共接入3000余路交通視頻卡口、車輛北斗定位、無人機巡查、衛星遙感等多源數據,日均處理超1000條動態信息,大幅延伸城市建築垃圾治理的高度和廣度。

此外,廣州對接佛山、肇慶、清遠、東莞、珠海、中山、江門7個周邊地市,搭建多層級執法協作機制,及時移交線索證據,破除異地執法調查難、取證難、執行難等瓶頸問題。高頻次開展多部門聯合執法行動,以靈活多樣的方式實現閉環執法。

通過“天網地網”的智慧聯動、多源數據的深度融合、跨域執法的機制創新,廣州正將建築垃圾監管的難點轉化為城市治理的亮點,為超大城市精細化管理提供“廣州樣本”。(文/圖 成廣聚 肖舒彤)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。