尚新周

作品《把酒話民愁》拉近了尚新周與村民的距離。

畫家筆下的東淩黑豬憨態可掬。

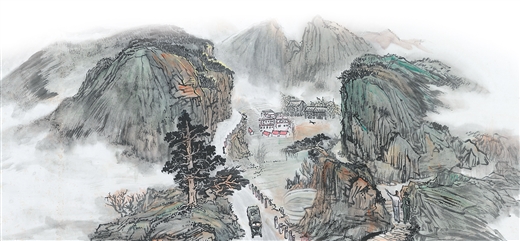

尚新周“畫説扶貧”作品。

廣西日報記者 張天韻

5月2日,“畫説扶貧·新周的駐村故事”畫展在廣西藝術學院開幕。與以往畫展有所不同的是,它以低調平實姿態靜悄悄地綻放,一如這畫展的主角,廣西藝術學院教師尚新周和他的97幅作品一樣,樸拙,鄉土味極濃。

這些包含山水、花鳥和人物題材的作品,是尚新周在德保縣東淩鎮多脈村任第一書記兩年半時間裏,用畫筆表達他扶貧生活的經歷和感受。

初見尚新周,是在廣西藝術學院舉辦的“畫説扶貧·新周的駐村故事”畫展上,他正忙不迭地向觀眾介紹他兩年多來的扶貧成果:97幅有山有水有村莊、有豬有雞有莊稼的扶貧畫卷在觀眾眼前徐徐展開……

1 畫説山鄉:以畫和鄉親“套”熱乎

2015年10月,尚新周被廣西藝術學院選派到德保縣東淩鎮多脈村任第一書記。初進村,這自小在北方長大的小夥撓頭了:“村裏老百姓不熟悉你,不和你掏心窩,問什麼都只回兩個字‘沒呶’,背過身去他們自個用壯話聊得歡。當時我就傻了眼。”焦慮的尚新周習慣性地用筆在紙上亂涂亂畫,希望從亂麻般的線條裏理出一條思路。

多脈村是德保縣東淩鎮西南部一個偏僻的村子,距離縣城60公里。“每次進村,總是在山路上顛簸,看不盡的山頭望不透的雲霧。”尚新周指著一幅《山峰高聳 阻礙交通》説,“村部就設在5個屯的中心位置,由6座山峰環繞,像一朵蓮花的蓮蓬。”“山峰高聳,阻斷交通。缺水少田,群眾貧窮。”這幅畫作將多脈村的貧困狀態形象地幾筆勾勒出來。

缺水少田,交通不便,並不遮蓋多脈村的美麗:雲霧繚繞的崇山峻嶺,鱗次櫛比的百年寨子,抽旱煙的老人,嬉鬧的孩子,踱著方步的公雞,在泥巴裏打著滾兒的黑豬……都成為尚新周筆下的素材。他身邊漸漸地聚攏了越來越多的村民,他們從尚新周畫中驚喜地發現,祖祖輩輩生活著的窮山僻壤,竟是這樣的嬌嬈美麗。

第一書記尚新周在他們眼裏開始變得和藹可親了,孩子、老人、婦女、下田的莊稼漢都喜歡圍著尚新周,邊看他畫畫,邊用不甚流利的普通話和他東家長西家短地拉起家常。話題一扯開,尚新周漸漸了解到當地群眾想什麼,屯裏適合種什麼、養什麼、缺什麼……畫畫,成了尚新周與村民關係的潤滑油。

2 畫説搬遷:讓貧困人口走出大山

“我初次進村的時候就是從那條小路上走過的,那時水泥路還尚未完工。”尚新周指著一幅《貧困戶精準識別路》畫面上那些曲曲彎彎的羊腸小道感嘆:“入村路難走,進屯的路更難走。當時有感而發寫了一首小詩:‘支書帶我入屯,石頭割破腳跟。山頭層層翻過,豁然雞犬相聞。’”儘管已經有地處偏僻的5個自然屯搬遷到村部周圍,但仍有18個自然屯分佈在周圍的群山中,最遠的屯需要花上兩小時“手腳並用摸著石頭進屯”。

行路難,搬遷更難。“多數自然屯不超過20戶,其中兩三個屯只有三四戶人家。如果修一條通屯公路,成本太高,不太實際。動員移民搬遷,這個説,世代久居不忍離開,那個講幾分田地,不想拋棄。政策宣講了一遍又一遍,嘴皮子也磨薄了一寸,村民仍是一臉狐疑,要麼説聽不懂,要麼從牙縫裏擠出兩個字:不搬。”尚新周説起當年做村民工作的艱辛,眉頭不經意蹙了一下。

貧困困擾著這個群山環抱的村莊,也讓尚新周夜不能寐。失眠的深夜,尚新週一個人對著茫茫夜色,用畫筆拼命地塗抹。

“為了拉近與村民的距離,常常和他們喝點小酒,將自己的想法與他們聊聊,他們也將心裏話倒出來,‘把酒話民愁,話稠酒更稠。渾然不知覺,月上樹梢頭。’《把酒話民愁》就是在這樣的情景下畫出來的。”尚新周就這樣一次又一次和鄉親們促膝長談,用畫筆向鄉親們描述山村的未來。先畫貧困戶危房,再畫危房改造後的新農村,以畫展示未來的美好生活,同時及時協調解決易地扶貧搬遷項目推進中的困難和問題。年逾70的黃承方老人,妻兒先後離世,家裏房屋四面見天,隨時有倒塌的危險。經過尚新周多方協調,先聯繫中國銀河證券南寧分公司為老人採購帳篷,後來又聯繫當地政府在村部附近為老人建起一間水泥房。“看到這位孤寡老人搬進新房安定下來,我懸著的心才終於放了下來。”尚新周説。就這樣,鄉親們慢慢消除了顧慮,20多戶村民陸續搬遷下山。

3 畫説産業:“文化+産業”好前景

偏僻的多脈村一無交通優勢,二無土地資源,三無高素質勞動力,再加上村民思想保守陳舊,等靠要思想嚴重等一系列條件限制,發展産業談何容易?

“千難萬難,還是要發展。”尚新周和村幹部在村裏一戶戶調研摸底,結合當地實際,認定發展生態種養才是未來的出路,而發展黑豬養殖又是生態種養的重中之重。

尚新周如數家珍般介紹起黑豬:“説起黑豬,可是一寶。東淩黑豬因家庭式生態散養,品種好,肉質鮮嫩,在德保縣乃至百色市可以算是響噹噹的品牌。但由於交通條件的限制,土地資源的貧乏,黑豬一直沒有形成規模養殖。多脈村世世代代養豬,年輕人外出廣東打工也多進豬場,村民在山上種植玉米和紅薯,也是為了養豬。有一次我跟貧困戶李常遠聊天,他説:‘我就喜歡養豬,自己再困難也要蓋豬棚養豬。’我聽罷立即幫他向村委會申請籌借了一萬元,建好了豬圈。”

為了幫助黑豬打開銷路,尚新周專門創作數幅《東淩生態豬》,他筆下的黑豬或在山間橫臥,或在啃食野草野花,一個個健壯、精神。他把這些畫拍成圖片放到QQ空間、微信上,向身邊的朋友推薦。很多朋友不僅從中了解到東淩鎮這個偏僻的地方,還有不少的朋友通過網上下單預訂黑豬。

“外來人很難理解山裏人的想法與感受,山裏人樸實的背後隱藏著聰明和堅韌,這是我最深的感觸。”尚新周説,“團結群眾做産業就要選好路子,讓大家不斷嘗到甜頭,對産業發展的路子充滿自信。只有自信了,膽子才大,才好和別人坐在一個桌子上談生意。”

為了打好生態品牌這一仗,他在廣西藝術學院和德保縣相關部門支持下,提出“文化+産業”的扶貧路子。先後舉辦了專題畫展,宣傳東淩鎮的秀美風光以及黑豬、生態雞、高山山羊等品牌,通過微電影、航拍、攝影等新媒體手段,宣傳東淩,宣傳黑豬,為農村産業找出路,並籌劃建立“村民合作社+家庭種養+超市+社區+網絡異地銷售”的産業鏈。

隨著“文化+産業”扶貧思路的逐漸展開,特別是尚新周“畫説扶貧”新穎的扶貧形式,多脈村吸引了眾多社會企業和愛心人士前來進行産業考察和資金捐助。

社會力量的參與,使村民不斷得到實惠,他們對尚新周的信任逐漸增強,幹勁兒也提了起來。尚新周趁熱打鐵繼續把握一切機會,不斷動員有致富想法的村幹部和致富能人,繼續謀劃本村的産業發展項目,成立多脈村民合作社和第一個種養合作社——德保縣金鳳凰種植養殖專業合作社,明晰由合作社提供黑豬豬苗,交與貧困戶來飼養,黑豬出欄後,由合作社統一進行銷售,再給予貧困戶分紅的産業發展思路。

兩年多來,尚新周多次組織多脈村黨員幹部召集本村貧困戶,帶著家養菜豬、散養土雞和放養山羊到南寧市一些單位推介多脈村家庭種養産品,每次帶去的土特産都被搶購一空。“幾次活動接收訂單超過160余單,銷售豬30頭、山羊51頭、土雞數百隻,直接銷售金額約計17萬餘元。”

4 畫説親情:以畫寄情 以詩抒情

“扶貧近三年,總感覺欠家人一個陪伴。”從南寧家裏往返多脈村,需要兩天的車程。由於村裏工作忙,路途遙遠,每月能回一兩次家,成為“奢侈的期待”。“就是回到家,呆在家裏的時間也不多,不是去企業就是到愛心人士那裏找項目、接贊助……尚新周寫了一首詩以表達他對家人的虧欠:回到家/我的鬍子很長/硬硬地立在臉上/老婆笑著躲開/女兒跑得匆忙/回到家/我的鬍子很長/挺挺地立在臉上/帶來的是疲憊/還有淡淡的傷……

由於長期駐村扶貧,與妻兒聚少離多,尚新周便提起畫筆把思念之情全部傾訴于紙上,畫公雞借物“思妻”,並題上了詞:“東淩丈夫南寧妻,工作之餘多畫雞。人人爭誇好顏色,多少情話對空許。”

尚新周離家開始駐村工作時,女兒僅一歲多。駐村工作結束回來,女兒已四歲,儼然一個大姑娘了。“每次從鄉下回到家裏,最大的享受是女兒偎依在身邊,説:‘爸爸,畫畫。’我就連忙給她裁紙,準備筆墨顏色,搬凳子給她站在上面伏案揮毫。”

“親人之間,陪伴是最長情的告白。兩年多陪伴她的次數屈指可數,但每次回到家裏,我總愛和她膩在一起,畫畫成了我跟我的‘小情人’的約會。”

“她畫畫受我影響,我至今還記得她第一次開口用稚嫩的聲音説‘畫畫’。當時她還不能説成一個完整的句子,用手比劃著,拉我去書房,指揮我給她鋪紙,拿毛筆,倒墨汁,端水,拉近凳子,給她拍照。畫完之後,將她的畫和我的畫一起在客廳挂起來,很滿足地拉著家人看,説:‘爸爸畫,我畫。’”説到這裡,尚新周鼻翼不容察覺地抽動了一下,“現在有時間好好培養女兒,最大願望就是和女兒一起辦個畫展。”

兩年多過去了,回看尚新周的一幅幅作品,從《原來的入村小路》到《新建的入村公路》《天涯變通途》,再到《風雨中施工的操場》《新蓋的村部辦公室》……一幅幅“山村扶貧圖”生動地描繪了一個小山村扶貧的成就:從初到多脈村的缺水少田,交通不便,村部辦公室家徒四壁,文化娛樂設施空白,到修建了4.7公里通村水泥路,蓋起嶄新綜合樓、籃球場、戲臺,建起了“農村書屋”“社會愛心捐贈物品領取室”……

“一支服務的隊伍,從城市聚攏到貧困的村莊,穿梭在山間,徘徊在地頭,俯首在老鄉身旁。細聽群眾心的傾訴,將政府的惠農政策帶到村莊,如同清芬的甘泉,滋潤鄉親的心田,啊——他們是誰?人們親切地稱呼他們第一書記,是上通下聯的橋梁……”尚新周不僅用畫筆記錄著翩然而至的靈感,也用歌詞記錄著第一書記在扶貧攻堅中付出的努力和艱辛。

那畫那詩那首歌,無不流淌著尚新周那濃濃的扶貧情,他在用行動踐行著“各出所學,各盡其能,凝心聚力,精準扶貧”的誓言……

(本版照片與作品均由尚新周提供)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。

地址:北京市石景山區石景山路乙18號院萬達廣場A座15層 郵遞區號:100040

中國互聯網舉報中心 違法和不良信息舉報電話:010-67401009 舉報郵箱:jubao@cri.com.cn 新聞從業人員職業道德監督電話:010-67401111 監督郵箱:jiancha@cri.cn

中國互聯網舉報中心 違法和不良信息舉報電話:010-67401009 舉報郵箱:jubao@cri.com.cn 新聞從業人員職業道德監督電話:010-67401111 監督郵箱:jiancha@cri.cn

中國互聯網視聽節目服務自律公約 信息網絡傳播視聽節目許可證 0102002 京ICP證120531號 京ICP備05064898號  京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號

互聯網新聞信息服務許可證10120170005

網站運營:國廣國際在線網絡(北京)有限公司

中央廣播電視總臺國際在線版權所有©1997- 未經書面授權禁止複製或建立鏡像