- 百姓演 百姓看 百姓樂 ——第八屆全區基層群眾文藝會演崇左賽區走筆

- 廣西日報 2020-07-30 09:06:08

會演開幕式節目《牛祭》極富崇左文化特色。

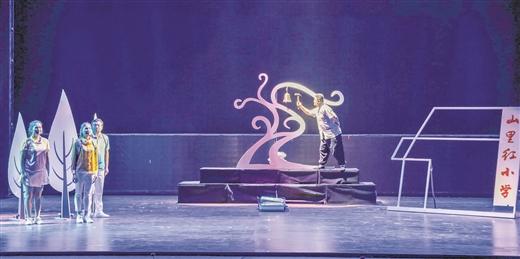

賀州市選送的戲劇類節目《山谷裏的鐘聲》。 本文圖片均由 韋繼飛/攝

舞臺上,演員肩挑扁擔,動作誇張,語言詼諧,邊境群眾享受易地扶貧搬遷政策的《喬遷之喜》活脫脫地呈現;舞台下,觀眾笑聲連連;線上,觀眾頻頻點讚。

7月24-29日,“決勝小康 奮鬥有我”第八屆全區基層群眾文藝會演分別在崇左市、桂林市舉行。崇左賽區器樂、喜劇、曲藝三大類別90多個節目輪番上演,以接地氣的方式講述了八桂大地的創業夢、脫貧夢、小康夢。

戲劇中3位“到鄉村支教的老師”準備回城,正在憧憬回城後的生活,突然收到通知,要留下一位“老師”繼續支教。

“誰去,誰留?”一聲獨白展現齣戲劇的矛盾和衝突,直擊觀眾內心。

賀州市選送的戲劇類節目《山谷裏的鐘聲》,創作靈感來源於群眾身邊的故事。

“基層一線群眾、脫貧攻堅一線幹部直接參與到節目的表演和創作中。”崇左市文化和旅遊局副局長盧素珍説,題材真實,反映現實是參賽節目的一大特點。

“作品運用貼近生活化的語言,盡可能還原幫扶幹部與貧困戶之間的對話場景。”《喬遷之喜》主創何曉説,作品越貼近生活,時代感越強,越能觸動群眾。

基層文藝工作者玉家龍説,將發生在群眾身邊的故事以文藝形式表達,“不僅內容接地氣,也能加深老百姓的感觸,讓他們更真切認識到黨的好政策和駐村幹部的不易。”

“今年是決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的收官之年。在鄉村振興的大力助推下,本次文藝會演作品大多聚焦生活中的家長裏短,從不同視野和角度講述身邊事、身邊人。”專家評委農艷説。

節目的地方文化特色更讓人眼前一亮。

防城港市群眾藝術館的演員們撐起了竹篙,演繹北侖河畔邊境地區扶貧第一書記陳文鑄不但以技扶貧,還以情扶貧的故事。舞臺上,京族姑娘、小夥子穿著民族服飾,彈奏著獨弦琴,敲著竹梆子,濃郁的民族風情迎面撲來。

曲藝專場則將情景音樂説唱文化、侗族琵琶歌文化、廣西獨特民俗漁鼓、壯族採茶山歌表演等融入精美歌舞,獨具匠心地濃縮了廣西各地厚重的文化底蘊。

扶綏縣非遺中心表演的曲藝節目《姑遼茶香唱小康》創作靈感來源於扶綏縣發展的姑遼茶特色産業,採集了扶綏東門、山圩、柳橋一帶的山歌、嬌蓮韻進行創作作曲。

舞臺上,穿著民族服飾的壯族婦女,唱著輕快的曲調,講述駐村幹部帶領扶綏縣六頭村民發展姑遼茶産業、帶動群眾脫貧致富的故事,唱出了茶鄉的清新風韻。

不僅如此,惠民演出還走到老百姓身邊。

7月25日晚,文藝會演崇左賽區選取部分節目分赴扶綏縣易地扶貧搬遷安置點百闔家園小區、寧明縣寨安鄉順寧社區以及江州區的雅圖廣場和麗江廣場,為壯鄉百姓送上“文化盛宴”。

當晚,百闔家園小區11個節目輪番上演,掀起一陣陣高潮。

器樂演奏《京島詩韻》,以獨弦琴為主旋律,融入古箏、德朗琴、椰子鼓、碰鈴等樂器,表現京族人民群眾勤勞致富脫貧奔小康的生活景象,讓人陶醉其中。

“太精彩了!”五年級學生何凱靜直喝彩。

“推動基層文藝為時代放歌、為人民抒懷;廣大人民群眾在參與文化、共享文化中堅定脫貧必勝、小康必達的信念。”自治區黨委宣傳部常務副部長孫大光在開幕式上的致辭在此次文藝會演中得以印證。(廣西日報記者 莫迪 實習生 文俏)

- 編輯:唐志強

-

- 2019廣西産業大招商攻堅年活動綜述

- 2020-01-10 09:41:06

-

- 廣西2019年度發展村級集體經濟紀實

- 2020-01-10 09:37:44

-

- 廣西人大及其常委會2019工作回眸之二

- 2020-01-10 09:35:29

-

- 2019年廣西商務高品質發展取得新成效

- 2020-01-10 09:33:49

-

- 左右江流域山水林田湖草生態保護修復側記

- 2020-01-09 12:07:35

-

- 廣西:推進智慧農業發展

- 2020-01-09 12:06:08

-

- 去年廣西公安110接報警856.7萬個

- 2020-01-09 12:04:16

-

- 桂西南大德天旅遊聯盟發佈産品信息

- 2020-01-09 12:01:48

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號