地面,1600余座北斗地基增強站;

低空,186架無人機“打卡”巡飛;

高空,50顆衛星“接單”服務城市。

人類對天空的想像從未停止。

武漢向“新”而行、

向下紮根、向“空”發力,

在躋身中部地區

首個兩萬億城市之際,

從地面到低空,從高空到太空,

空天一體化的産業鏈

正在這座超大城市加速形成。

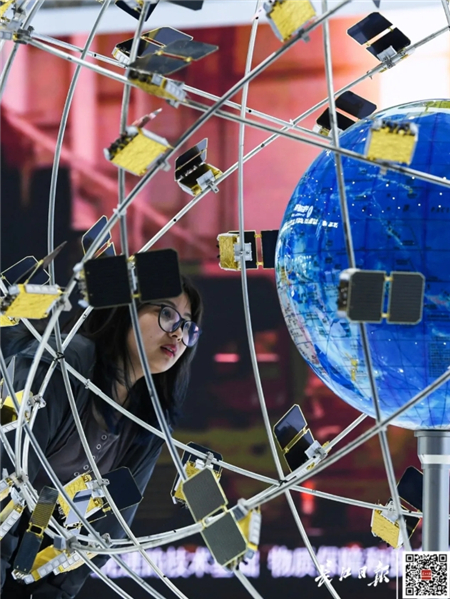

“航天科普系列展覽”現場。

數月來,

長江日報調研組4名記者

走訪企業、園區、高校,

對武漢的空天産業鏈

進行前瞻性調研。

半月來,相繼聚焦

低空經濟典型企業

和低空經濟全産業,

今天(4月24日),

第九個“中國航天日”主場活動

在武漢舉辦,

探究武漢全空域謀篇佈局、

“空天經濟”全要素生産率提升。

星箭“上天”

像造汽車一樣造衛星

2021年,國內首條小衛星智慧生産線首顆衛星在武漢下線。

新洲區,武漢國家航天産業基地衛星産業園,全國首條小衛星智慧生産線現場一片繁忙。七八層高的衛星零部件庫存放衛星製造所使用的上萬個零件。通過倉庫智慧化管控,每一顆螺釘都有物料編碼。

如按最高産能計算,在這座相容1000公斤以下各型衛星生産的“造星工廠”,每一天半就有一顆小衛星下線。

武漢正在加速推進超低軌通遙一體星座建設,近期擇機發射首星。規模組網將達516顆衛星,對産能要求高。

航天科工空間工程總體部副主任李艷彬介紹,為超低軌小衛星組網提供量産能力,該部正在全面提高批量生産效率,努力實現“像造汽車一樣‘智’造衛星”。

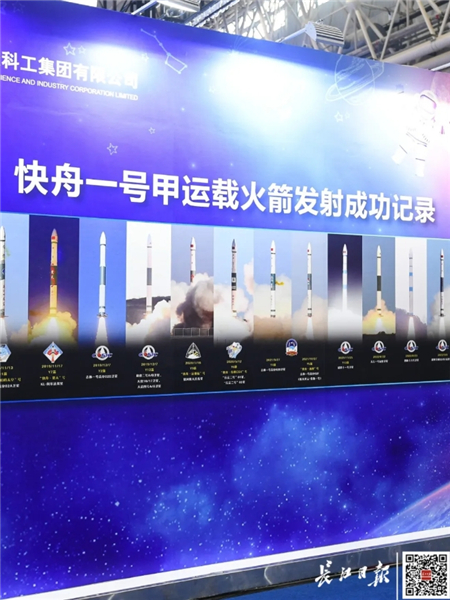

同樣,衛星“快遞員”們也在加速配備。相隔一條馬路的快舟火箭産業園,每年最高可産50枚火箭。其中,“快舟一號甲”是我國現役發射次數最多的固體運載火箭,去年底今年初,同批進場的4枚快舟一號甲火箭在18天內實現“四發四成”。

“航天科普系列展覽”現場展出快舟一號甲運載火箭發射成功記錄。

華中科技大學航空航天學院吳傑教授在接受長江日報調研組記者採訪時説:“一旦未來出現更加經濟的發射條件,發射的門檻降低,武漢或許能迅速入場。”

即將亮相“中國航天日”的“快舟”展示了這種能力,其“三平測發模式”無須在發射場地組裝和加注燃料,無須巨大的發射架和發射場地,火箭由發射車拉到一塊籃球場大的空地即可發射。

2023年,我省商業航天及關聯産業總産值達560億元,而武漢佔據較大部分,武漢國家航天産業基地累計投資近200億元。按照業內商業航天1:10以上的投入産出比,預計在“十四五”末,僅該基地將建成千億元産值的航天産業基地,逐步形成千億元産業商業航天生態圈。

數據“下地”

像購物一樣給星星“派單”

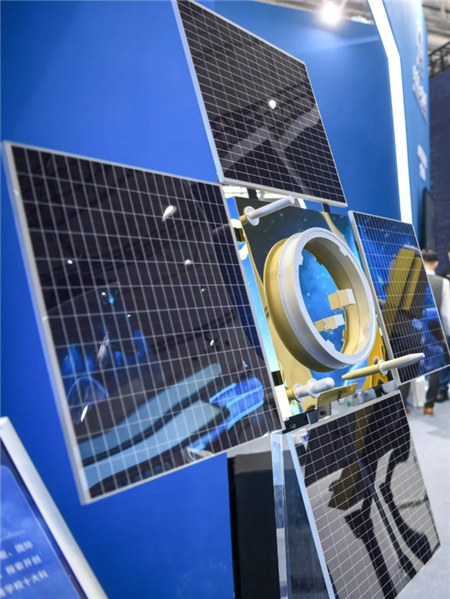

“航天科普系列展覽”現場的衛星模型。新華社記者杜子璇 攝

在城市的上空,數千顆衛星正在飛過,它們在“盯”著中歐班列穿越“一帶一路”,它們在海上“巡邏”,或許還在幫天文發燒友拍攝形態各異的隕石照。

如果不是走進武漢國家航天産業基地行雲衛星科技園(以下簡稱航天行雲)的指揮大廳,我們還不知道離“星星”這麼近。

“歡迎來到‘星星’值機大廳。”在航天行雲副總經理張勇的指引下,長江日報調研組的記者看到,大螢幕上不停跳躍著衛星過站情況,仿佛航班信息一樣。正在過站的一顆衛星,從通信開始到結束,不到4分鐘。

4月24日,由航天行雲牽頭建設的武漢市衛星數據應用公共服務平臺正式上線提供服務。基本理念類似于互聯網共享模式,平臺將向武漢乃至全國提供衛星數據和衛星應用産品,大大降低衛星的應用門檻。

在武漢國家地球空間信息産業化基地,地理信息産業龍頭數據服務商航天宏圖與武漢本土算力合作,已具備衛星影像數據智慧檢索等能力。在該國家基地,已引進海克斯康、天寶、航天宏圖、中海達、南方測繪等100多家國內外空天信息數據鏈企業。

“從企業全國佈局來看,湖北市場增長位居前列。”湖北省航天宏圖中試谷科技有限公司總經理張艷平介紹,如果説不同衛星的數據是原料,那麼航天宏圖端出的就是滿足不同口味的菜品,衛星數據産品將直達各行各業。

原料從哪獲取?緊鄰武漢大學的珞珈創意園大廈,高解析度對地觀測系統湖北數據與應用中心坐落在此。機房裏一排計算機正在接收、儲存和分析來自頭頂500公里之上的高分衛星數據。

中心總工、武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室教授張過介紹,“高分衛星”家族構建起我國自主高解析度對地觀測系統。高分湖北中心依託武大、建在武漢,數據處理水準居全國前列。通過就近與本地運營商合作,衛星數據被“精加工”為智慧城市産品,用於預測農作物産量、監測水利洪澇災害等,在漢落地“生金”。

應用成鏈

從太空到指尖

斗轉科技園。

位於武漢的企業象輯科技,通過處理包括“風雲”家族衛星在內的各類數據。象輯科技行政副總裁吳傑介紹,企業佈局在商業氣象賽道,“靠天吃飯”,不僅能提供未來2小時逐分鐘、未來24小時逐小時的氣象預報數據,還開發了“新能源氣象大模型”,為能源企業提供新能源功率預測。

在武漢智慧網聯汽車國家級示範區,自動駕駛汽車用上了北斗高精度地圖,衛星賦能“聰明的車”不跑偏,知道“自己在哪”;在武漢,衛星定位技術“牽手”氣象服務,預報實現定點、定時、定量。

武漢,正在致力於讓空天服務可感可享、直達終端。

今年,“小巨人”企業鳴飛偉業即將發射一顆智慧遙感試驗衛星。

鳴飛偉業産品總監羅偉介紹“北斗+遙感”領域開發與應用。

“仿佛是置於地球之上的攝像頭,對著地球‘環拍’。人類想要知道太平洋上某一小島或非洲某一段河流上發生的事,只要調取幾分鐘前的遙感影像就行了。真正隨時隨地開了‘天眼’。”鳴飛偉業産品總監羅偉向調研組介紹,未來有望降低衛星使用成本,人人用得起。

直指消費級應用,武漢大學正式啟動“東方慧眼”星座項目,項目首席科學家李德仁院士這樣暢想:未來,把信息通過通信衛星傳到地面,再通過5G+傳到大眾手機上,實現太空與指尖的互聯。

長江日報調研組記者在採訪中發現,武大遙感技術學科連續7年排名全球第一,華中科技大學成立國內首個數字空天技術研究所。同時,武漢擁有劉經南、李德仁、張祖勳、龔健雅等多名院士天團。依託“高峰”和“高人”,武漢已成為世界級的創新策源地。

3年前,武漢空間信息行業企業總量已突破1000家,産業規模已突破500億元。截至去年,全市僅北斗領域各類創新平臺達37家,已實現北斗總營業收入560億元,同比增長40%。産業仍在努力“長大”。

空天地一體

更多商業模式在超大城市鋪開

飛機從天河機場T2航站樓上空飛過。

在滬渝高速武漢段上,一輛特種車輛正在穩定行駛。一張看不見的“空天地信息一體化”大網,正在護航。

頭頂兩萬到四萬公里的太空,北斗導航星座在為全球提供24小時全天候服務。

地上,開普勒衛星打造的上千個北斗地基增強站將“北斗”定位精度從米級提升到釐米級。更清晰的“天眼”信息被傳輸至車輛的“黑匣子”——裝載武漢夢芯晶片的北斗智慧監管終端上,後者不斷將車道級的衛星定位結果向監控平臺匯集,精確告知“車在哪”。

而在沿途,通過鳴飛偉業裝在車上的北斗高精度慣導、鐳射雷達測距、多光譜等影像感測器及伴飛的無人機,能實現全方位智慧感知、實時探測及預警,並通過量子加密通信實時告知指揮中心“周圍有啥”。

車輛享受如此“高規格”的安保護送,只不過是空天技術應用於武漢相關産業的日常。

在武漢之東,東湖高新區低空共享無人機應用示範區二期項目即將竣工驗收,186架各類型無人機、128套各類型自動機庫,覆蓋光谷518平方公里全區域。這將成為國內首個全區範圍全覆蓋、百餘架無人機全自動巡飛的低空經濟創新實踐。

在一座超大城市,高效有序規劃空域資源,這在全國還是首次。四面環繞的“天空”基建帶來物流、人流、資金流、技術流、信息流、數據流。

從空中俯瞰地面。

-

北部,武漢天河機場擁有3座航站樓、2條跑道,為4F級別的機場,第三跑道正在建設當中;

-

東部,毗鄰武漢,亞洲第一個專業貨運機場花湖機場,載著武漢的光電子産品飛往歐洲,打開“空中出海口”;

-

西南部,漢南通航機場1600米長跑道,全國通航機場裏最長,世界單體通航機庫裏最大,可停8架波音737飛機;

-

東北部,全國首個商業航天産業基地在此佈局。

縱貫南北、橫跨東西,唯有武漢全空域佈局。從地面到低空,從高空到太空,擁有如此完整經濟形態的城市,這座“天空之城”孕育的應用場景,在全國也不多見。

在武漢,空天産業擁有一個龐大的産業鏈,既包括“國家隊”和産業鏈條上的創新企業,也有航天、低空經濟、地理信息、人工智能等多個産業,武漢正在發揮空天數據等新質生産力要素的乘數效應,向空天謀發展,向空天要經濟,在超大城市場景下探索更多未來商業模式。(長江日報調研組:記者李佳 郝天嬌 李昕宇 鄭良中 執筆:李佳 通訊員陳靜 唐詩 梁勇 攝影:記者何曉剛 史偉 胡冬冬 李永剛)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。