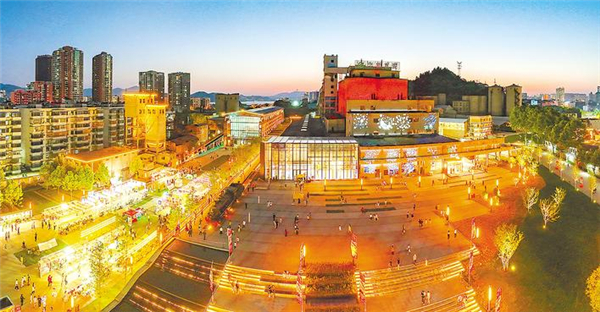

夜幕下的華新1907文化公園。(湖北日報通訊員 石勇 何戈 攝)

湖北省博物館的鎮館之寶曾侯乙編鐘,以恢宏之音震撼世人。考古專家經過化學、光譜分析比對,發現這件國寶所用銅料,來自大冶銅綠山。

作為中國青銅文化和近代工業重要發源地之一,黃石擁有銅綠山古銅礦遺址、大冶鐵礦東露天採場、漢冶萍煤鐵廠礦舊址、華新水泥廠舊址等一張張令人矚目的文化名片,成為這座城市的獨特印記。

近日,第四屆國家工業遺産大會在黃石召開。來自全國各地的業內人士齊聚黃石,解碼工業遺産保護和利用的“黃石經驗”。

密集的工業遺産分佈全球少有

2025年,我國國家工業遺産有264處,其中69處是全國重點文物保護單位,這些工業遺産,見證了中國自近代以來波瀾壯闊的工業化歷史進程。

走進銅綠山古銅礦遺址,商代採礦工具靜靜訴説著千年過往;露天礦坑裏,豎井與平巷織就地下脈絡,坑採技術步步進階;鼓風豎爐烈焰不息,三種火法精煉銅工藝在青銅時代獨領風騷;晚唐五代“膽水浸銅冶煉法”橫空出世,為世界冶金史寫下濃墨重彩的一筆。

黃石是湖北礦冶歷史文化名城,其源遠流長的採冶歷史,孕育了以礦冶文化為代表的文化遺産,現存各類文物遺跡1776處,全國重點文物保護單位8處,省級文物保護單位54處,工業遺存200余處,已認定工業遺産90處,覆蓋了採掘工業、原料工業、製造工業三大類型。

中國文物學會原會長、故宮博物院學術委員會主任、故宮博物院原院長單霽翔評價,黃石有3200年前商周時期的銅礦遺址,1700多年前的鐵礦遺址,還有1908年建立的漢冶萍公司,再加上近現代的華新水泥廠,這麼多遺産密集地集中在17平方公里的範圍內,全球少有。

2019年,黃石公佈首批市級工業遺産名錄,19項承載城市記憶的工業遺存成功入選。這些帶著時代溫度的“工業印記”,拉開了工業遺産系統性保護與活化利用的序幕。

工業遺産融入現代生活

初冬時節,走進黃石港區華新1907文化公園,遊客或嬉戲玩鬧,或凝神遐思,暖陽透過疏朗的枝丫,映照在紅磚斑駁的墻壁上,靜謐又溫馨。

建於1907年的華新水泥廠,是中國最早的水泥生産企業之一。2007年,因城市規劃發展需要,華新水泥搬遷新址。

“對工業遺産來説,保護不是靜置在玻璃陳列櫃裏,只有賦予其新的功能,才能實現遺産保護與經濟發展的平衡。”黃石市文保中心相關負責人表示,為將舊址活化利用好,黃石市創新模式,由政府主導,市城發集團投資運營,投資3億元,建設集文博、文創、文商為一體的華新1907文化公園。

黃石市住房和城市更新局負責人介紹,自2021年入選全國首批城市更新試點市以來,黃石尤其關注歷史遺跡、文化古跡、工業遺産,用繡花功夫進行修繕、保護和再利用。“城市更新,不僅要解決城市發展中的突出問題和短板,也要保護好城市歷史文化遺存,延續城市文脈,讓歷史和當代相得益彰。”

該市按照“重塑風貌、重塑功能、重塑價值”的原則,圍繞工業記憶、歷史文化傳承,創新修繕建築並活化利用,通過更新融入獨特礦冶文化特色元素,保留歷史痕跡,還原街區風貌,彰顯黃石獨特的工業文化特色。如今,華新1907文化公園已成為黃石知名網紅打卡地,文創業態運營率達95%。

“新範式”讓工業遺址旅遊叫好又叫座

11月14日,走進銅綠山古銅礦遺址博物館新館,一眼穿越千年,館內以“銅山有寶”“找礦有方”“採礦有道”“煉銅有術”等為序,配備裸眼3D、聲光電技術,動態還原古代採礦、冶煉場景,令人耳目一新。當天,國內首部以青銅文化為主題的沉浸式博物館戲劇——《因為青銅》精彩上演,觀眾在光影交錯中感受楚王開創青銅盛世的輝煌。

多年來,工業旅遊成為國內外城市推動工業遺址保護和開發的主流方向。然而,由於老廠房等工業遺産存在同質化、體驗單一等問題,一些工業遺産及工業旅遊景點叫好難叫座。

如何推動工業旅遊出圈出彩?黃石因地制宜為轄區的工業遺産打造“新範式”。在銅綠山古銅礦遺址,該市以博物館模式對其進行保護和開發,以數字化技術打造互動沉浸式的文化體驗和産品體驗,讓3000年古遺址“潮”起來。

大冶鐵礦,這座開採百年的老礦區,如今智慧化的採掘設備依舊將數百米深處的鐵礦石源源不斷地變成“工業糧倉”。已開採過的礦區,被打造成國家礦山公園。每年4月,這裡都會舉辦槐花節,礦山文創雪糕、槐花包子等特色産品吸引眾多遊客。每逢週末,這裡又成為大型戶外休閒和體育競技場,不少遊客舉家在此露營,不少越野摩托車愛好者在一條由鐵礦廢料場改造成的賽道上體驗速度與激情。

如今的黃石國家礦山公園,已不是單一的工業遺址,而是集工業觀光、科普教育、休閒娛樂等功能于一體的國家4A級景區,還走進了中圖2024版七年級下冊地理教材,成為“教科書裏的中國名片”。

黃石市文化和旅遊局有關負責人介紹,近年來,該市將工業景點串聯成線,精心打造“工業印記之旅”。2024年,全市接待遊客人數、旅遊綜合收入分別增長25.3%、27.3%。(湖北日報全媒記者 肖露 通訊員 程曉莉 李玉 李迪)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。