- 數字普惠金融發展方興未艾

- 2016-11-21 09:43:56 | 來源:經濟日報 | 編輯:許煬

編者按:隨著數字技術在普惠金融領域的應用,數字普惠金融在促進信息共享,降低交易成本和金融服務門檻方面發揮了重要作用。在數字普惠金融未來的發展中,如何進一步拓展金融服務的深度和廣度?如何平衡風險和創新的關係,如何保護消費者權益?今天起,本報推出“關注數字普惠金融系列報道”,敬請關注。

雲繳費和雲支付是中國光大銀行在互聯網金融領域的重點産品,截至今年10月末,雲繳費交易量已突破1.8億筆,交易金額超300億元;雲支付方面,今年B2C線上支付客戶量突破1500萬,網上支付交易金額超4000億元。

利用數字技術,商業銀行在普惠金融領域不斷推進業務轉型升級。前不久發佈的《G20數字普惠金融高級原則》,也將進一步推動數字普惠金融的發展。

降低金融服務門檻

所謂普惠金融,就是加強金融服務的包容性,特別是要讓小微企業、農民、城鎮低收入人群、貧困人群和殘疾人、老年人等及時獲取價格合理、便捷安全的金融服務。

大數據、雲計算以及移動互聯等數字技術在金融領域的應用,給普惠金融帶來突破性發展。百融金服CEO張韶峰説,大數據、雲計算以及移動互聯等數字技術,促進了信息共享,降低了交易成本和金融服務的門檻,促進了小微企業、廣大中低收入人群等獲取低成本的金融服務,是典型的數字普惠金融實踐。

“數字技術實現了實時互動和智慧分析,賦予了普惠金融新的增長點和生命力,不僅覆蓋大量長尾客戶,提供便捷、個性化的金融服務,還擺脫了地域的限制。”中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼説。

此前發佈的《數字普惠金融的實踐和探索》還顯示,數字普惠金融在金融領域的應用和發展降低了金融門檻,改變了原有金融機構的競爭格局,加快了金融脫媒的進程。

與日常生活緊密結合

“數字普惠金融在我國正成為一種生活方式,比如通過支付寶購物、打車、買票、預約看病等等,數字普惠金融和我們的日常生活緊密結合。”螞蟻金服首席戰略官陳龍説。

在《數字普惠金融的實踐和探索》中,將數字普惠金融服務界定為支付、理財、微型融資、保險和徵信。

數字技術與金融的融合是大勢所趨,商業銀行積極探索將移動互聯、大數據等技術運用於發展金融服務,彌補傳統金融服務的欠缺。

比如,中國工商銀行著力推進互聯網+普惠金融的服務模式,現有融e聯、融e購、融e行等平臺;招商銀行依託零售業務的傳統優勢,基於大數據和雲計算風控等推出“閃電貸”産品,通過數據整合和應用,為零售客戶實現全線上自助貸款;恒豐銀行基於金融雲技術,構建金融雲數據中心智慧運維平臺,目前,該行已推出包括金融雲、大數據、流程銀行、智慧網點、信貸工廠等一批具有特色的金融科技創新産品。

除了傳統金融機構利用數字技術轉型發展,目前,基於數字技術從事普惠金融業務的還包括新興互聯網金融機構,如第三方支付平臺、網貸平臺、數字化徵信組織等。據了解,在網絡支付領域,支付寶、微信支付等已服務數億用戶;芝麻信用和金融機構合作,幫助銀行甄別風險,在各種商業場景提供反欺詐服務。

“在理財方面,螞蟻聚寶這一平臺連接用戶和金融産品,通過大數據了解每個用戶的投資意願,幫助他們做資産配置,並把中間的成本盡可能降到最低。”陳龍説。

市場環境待完善

業內人士表示,目前,我國數字普惠金融發展方興未艾,未來發展空間巨大。

“數字普惠金融健康持續發展,離不開兩個關鍵詞,一個是信息,一個是信用。”張韶峰説,目前,國內徵信市場不完善,缺少數據且數據獲取渠道有限。在大數據中,非結構化的數據佔比可能達85%,大量存在於社交網絡、互聯網和電子商務等領域。由於很多數據的採集場景是互相割裂的,不能共享和挖掘,導致數據價值無法被實現。希望政府和企業能共建信用信息平臺,實現信息與數據的共享。

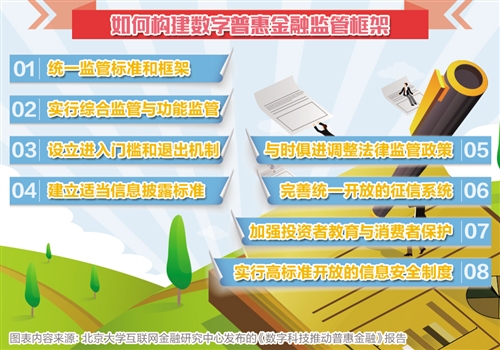

對於數字普惠金融今後的發展,中國人民大學商學院教授李焰認為,創造高效率的數字普惠金融市場環境很重要。《G20數字普惠金融高級原則》的提出對於數字普惠金融發展非常有益,但有待相關政策的具體落實,以及相關制度、法規和監管的進一步完善。

董希淼也認為,數字普惠金融的發展需要政府完善“頂層設計”,建立數字普惠金融評價指標,對積極開展數字普惠金融服務的機構給予一定稅收優惠;建立政府主導的小微信貸擔保體系,改善數字普惠金融風險補償環境;完善數字普惠金融基礎設施和基礎制度等。

“隨著數字普惠金融的覆蓋面、範圍和規模不斷擴大,風險管控非常重要。”拍拍貸CEO張俊説,近一段時期,政府密集出臺監管規定和發佈整治工作實施方案,互聯網金融行業洗牌提速,需在合規前提下強化風險防控,在控制風險的基礎上提升數字普惠金融服務的效率。(經濟日報·中國經濟網記者 常艷軍)

-

無

- 河北舉辦建軍90週年書畫攝影主題展覽

- 文化2017-07-26 14:58:32

-

無

- 中國少數民族古籍珍品展在京開幕

- 文化2017-07-26 14:57:46

-

無

- 浙江舟山:軍事夏令營開營

- 文化2017-07-26 11:24:44

-

無

- 蒙古族皮雕畫藝術館開館

- 文化2017-07-26 11:24:18

-

無

- 香港書展落幕 小説、文學及旅遊書最受歡迎

- 文化2017-07-26 10:49:06

-

無

- 怎樣才能把“虛擬貨幣”管起來

- 2017-06-14 09:53:43

-

無

- 移動支付:攪動變革的“鯰魚”

- 2017-06-14 09:53:42

-

無

- 比特幣價格似“過山車” 專家:警惕大跌行情

- 2017-06-14 09:53:42

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號