- 傳統未被遺忘 創新演繹讓陜西文化“活”了

- 2017-04-10 13:52:32 | 來源:國際在線 | 編輯:李勝蘭

國際在線陜西頻道報道(王夢凡):4月4日,為期5天的“中華文明尋根溯源之旅”圓滿結束,全國50余家網絡媒體逆著時光探尋陜西歷史文化,從近現代文化起步,追溯周、秦、漢、唐古風古韻,落腳在黃帝陵尋根祭祖,一路領略體驗陜西省燦爛的現代文化和多彩的民俗文化,借此契機講述陜西故事。

行程中,媒體採訪團分別觀看了現代秦腔戲《易俗社》、話劇《白鹿原》、佛文化互動體驗式演出《法門往事》三場大型文化演出,餘音繞梁的經典秦腔唱段、陜西方言演繹的關中歷史變遷、360度全景呈現穿越千年的佛文化,讓媒體採訪團深深折服於陜西文化魅力的同時,紛紛讚嘆:“陜西文化被演活了!”

現代秦腔戲《易俗社》(王夢凡 攝)

保留梆子腔糅合新劇目 《易俗社》傳播多彩民俗文化

現代秦腔戲《易俗社》講述了西安易俗社從無到有、從有到輝煌一路變遷的故事,以及創始人如何齊心捱過戰爭歲月,將傳統戲劇安全傳承到和平年代。故事簡單易懂,雖不見濃墨重彩的臉譜。但一開腔那正宗的秦腔唱法,結合演員們投入的演繹,觀眾仿佛親歷了那段崢嶸歲月,為秦腔之衰敗憤慨,為秦腔之輝煌鼓掌。劇目不僅拉近傳統藝術文化與觀眾的距離,還從故事的點滴中,展現了關中多彩的民俗風情。

更讓人感動的是,當天表演現場座無虛席,除媒體採訪團外,還有很多當地市民主動前往觀看。這側面證明了,西安易俗社對戲曲的改良工作到位,當地市民認同秦腔藝術的新轉變,能讓秦腔文化走的更遠。

據了解,西安易俗社原名“陜西伶學社”,是著名的秦腔科班,創始人為孫仁玉,該社以“輔助社會教育,啟迪民智,移風易俗”為宗旨。“田漢先生説,易俗社是中國第一,世界第三,可以和英國皇家劇院,俄羅斯芭蕾舞劇院齊名,”國家一級演員、西安易俗社社長惠敏莉表示,易俗社如今已經是秦腔這一傳文化非常重要的精神標識,在劇目建設、文化建設、人才培養以及傳承劇目方面作出了巨大貢獻。迄今為止,易俗社還是在演自己的戲,堅持創作。

惠敏莉認為,在新的時期,易俗社要作為一個講好陜西故事的宣傳窗口,必須做好精品劇目再推介、再發展、再創造,把秦腔更好的傳承下去。

話劇《白鹿原》(王夢凡 攝)

《白鹿原》堅持內容原汁原味 吸引年輕人體驗陜西文化

看完話劇《白鹿原》後,來自福建東南網的媒體同行連連讚嘆:“太震撼了,白嘉軒、鹿子霖、白孝文、田小娥、黑娃、鹿兆鵬等這些人物,都跟我在書上看的一模一樣!”

話劇《白鹿原》是根據陳忠實同名小説改編,由孟冰編劇、胡宗琪導演,並由陜西人藝老中青三代演員共同出演。該劇以地道陜西方言表演,配樂則融入古樸蒼涼的秦腔、老腔,勾勒出一幅陜西關中農村社會歷史變遷的畫卷。

在兩個小時的演出中,陜西人藝版話劇《白鹿原》沒有明星加盟,沒有過度顛覆,原汁原味的呈現了最真實的白鹿原,演員們將關中農村近半個多世紀的風雲變幻演繹得淋漓盡致。演出結束後,現場觀眾全體起立,向該劇全體演職人員致敬,並爆發出經久不息的熱烈掌聲。

演出結束後,陜西人民藝術劇院院長、話劇《白鹿原》的製作人李宣接受採訪時提到:“在二度創作中我們始終尊重原作,恪守戲劇良心,不迎合市場,力求原汁原味地講好故事。在創作前期,我們做了長達3年的功課,而拍練只用了1個月。這個版本還有一個特點就是沒有明星,因為話劇藝術是一個綜合藝術,它不是強調某一個人,更看重一個團隊的力量。”

一部沒有明星大腕出演的戲,卻成就了最真實的白鹿原,究其原因,大概是只有老陜身上,才有那種只能意會不能言傳的生冷硬蹭倔,才有那種不怒自威、外儒內剛的骨血氣。

李宣表示,這部劇的創作可以説開創了國內話劇史發展的兩個先河,一是國內首部話劇駐場演出,二是一劇兩演模式(一個版本是3.5小時,一個是2個小時)。媒體採訪團觀看的這部,是針對旅遊市場專門定制的2個小時的演出版本,也是希望可以吸引更多年輕人走進劇場,感受白鹿原,感受陜西文化。

佛文化互動體驗式演出《法門往事》(王夢凡 攝)

360度沉浸式觀演 《法門往事》讓觀眾融入舞臺

久負盛名的中國佛教聖地法門寺,是中國最富傳奇色彩的寺院,被譽為關中塔廟之祖。兩千年來,由於供奉的佛骨舍利和獨特的地理位置,奠定了它在中國佛教界舉足輕重的地位,更成為繼兵馬俑之後又一個“陜西文化符號”。

媒體採訪團走進法門寺,觀看《法門往事》,直面一場輪迴千年的佛文化歷史,與演員同呼吸,同感受,體悟那淹沒于歷史中的一段段法門往事的同時,感嘆陜西這次反傳統的旅遊演藝新嘗試,好評如潮的背後,體現的是歷史文化不再是擱在高臺上的死物,而是轉變為展現在群眾眼前的,活靈活現的實體。

據了解,《法門往事》是根據白阿瑩散文《法門寺之佛》改編,整個演出共設置舍利東行、與願、無畏、降魔、禪定和光明圓滿六個章節,時間跨度自唐代、明代、民國、近代至當代五個時期,同時演出融合多媒體聲光電技術,將現實與虛擬結合,向觀眾展現“癡僧”、“朱子橋將軍”、“良卿法師”等人捨身護法的傳奇故事。

全劇在法門寺景區合十舍利塔北廳7300㎡的立體空間、六大演區中展開敘事。觀眾在不同演出空間穿行,在不同故事中感動,在虛擬與現實結合的影像裏寓情于景,在7452座佛龕打造的超大規模布景中感受莊嚴肅穆的佛家氛圍,親身經歷不一樣的演出體驗。

這種互動體驗式錶演是旅遊演藝的一次新嘗試,一方面為陜西法門寺景區旅遊貼上新標簽,塑造新文化和新形象。另一方面,也給陜西的文化旅遊提供新思路,將傳統文化改造創新,緊跟時代變遷腳步,結合新手段,未來會給陜西傳統文化的傳承發展開闢一條嶄新的通道。

活動期間,賈平凹在接受採訪時稱:“任何人與任何文化都逃不過時代的選擇,但那些真正精華的東西不會消失。”陜西的傳統文化元素在經過一系列創意包裝後,讓古板的歷史活靈活現的呈現在受眾面前,在不丟失傳統文化精髓的同時,又賦予它新的靈魂,也更有利於這些傳統文化藝術繼續傳承下去。

-

無

- 河北舉辦建軍90週年書畫攝影主題展覽

- 文化2017-07-26 14:58:32

-

無

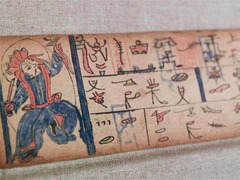

- 中國少數民族古籍珍品展在京開幕

- 文化2017-07-26 14:57:46

-

無

- 浙江舟山:軍事夏令營開營

- 文化2017-07-26 11:24:44

-

無

- 蒙古族皮雕畫藝術館開館

- 文化2017-07-26 11:24:18

-

無

- 香港書展落幕 小説、文學及旅遊書最受歡迎

- 文化2017-07-26 10:49:06

-

無

- 怎樣才能把“虛擬貨幣”管起來

- 2017-06-14 09:53:43

-

無

- 移動支付:攪動變革的“鯰魚”

- 2017-06-14 09:53:42

-

無

- 比特幣價格似“過山車” 專家:警惕大跌行情

- 2017-06-14 09:53:42

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號