5月9日,東南大學繆昌文院士、周揚教授團隊最新科研成果——全球首創的倣生自發電-儲能混凝土,在九龍湖校區正式亮相發佈。這項技術直擊建築行業高能耗痛點,以水泥為載體開闢全新能源路徑。

東南大學團隊依託重大基礎設施工程材料全國重點實驗室,在國家自然科學基金首批原創-探索項目的資助下,研發了倣生自發電-儲能混凝土,該成果涵蓋自發電水泥基超材料、自儲電水泥基超級電容器兩大技術模組,將水泥從“能源消耗者”變為“能源綜合體”,實現自發電與自儲能的雙重突破。

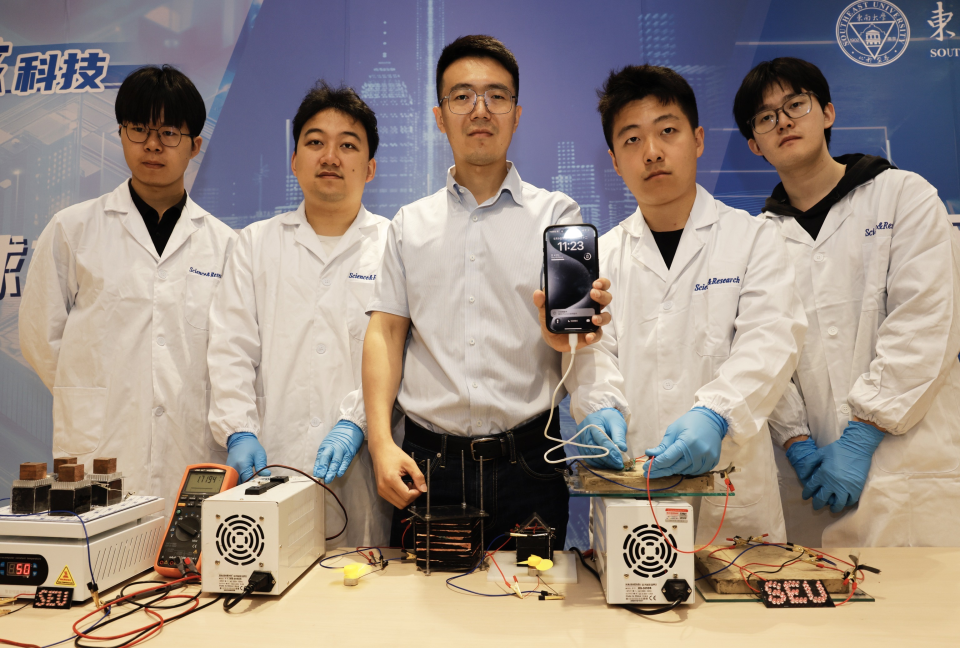

團隊現場演示 攝影 杭添

團隊研發了N型熱電水泥和P型熱電水泥兩種自發電水泥基超材料。其中,N型熱電水泥塞貝克系數達-40.5mV/K,是傳統水泥基熱電材料最高值的約10倍;P型熱電水泥功率因數PF值是傳統水泥基熱電材料最高值的51倍,ZT值為傳統水泥基熱電材料最高值的42倍。值得關注的是,自發電水泥基超材料只要存在溫差就能持續發電,填補了清潔能源受天氣制約的供應缺口。

團隊研發的自儲電水泥基超級電容器,在保持水泥高強度的同時,將離子導電率提升6個數量級,具有良好的電化學可逆性與快速的電荷轉移能力,20000次充放電循環後,仍然能保持其初始比電容的95%,耐久性遠超現有電池材料。

現場展示 攝影 杭添

倣生自發電-儲能混凝土應用前景廣闊,在建築領域,自發電、自儲能水泥製成的墻板可使建築大幅降低對外部電網的依賴,變身“綠色能量體”;交通場景中,混凝土道面憑藉巨大表面積,成為可發電儲電的“零碳”服務區;在偏遠地區,無人基站、環境監測感測器等設備,將依靠水泥的自發電特性穩定運行,有效解決傳統電源供應難題;低空經濟領域,自供電混凝土跑道既能為飛行器提供無障礙起降場地,又能在其停留時極速補充續航能量,推動城市空中交通安全高效發展。

繆昌文院士表示,團隊這項成果,不僅為“雙碳”目標提供關鍵技術支撐,更預示著未來建築將從“環境負擔”轉變為“生態夥伴”,為人類綠色智慧生活開闢無限可能。(文 吳涵玉)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。