“敦煌,我心嚮往之。”

上世紀八十年代,習近平到訪甘肅,卻因時間緊等因素沒能實地考察敦煌,這成為他多年的遺憾。

2019年8月19日,剛過立秋節氣,習近平總書記到甘肅省考察的首站便來到莫高窟。他説,此行實現了一個夙願。

鳴沙山下、宕泉河畔、九層樓內,都留下了總書記的足跡。

走進洞窟,總書記仔細察看歷史悠久的彩塑、壁畫。在第323窟,總書記望向北壁上的一幅壁畫,指出“這是張騫”。

位於甘肅省酒泉市敦煌市的世界文化遺産莫高窟。

敦煌研究院名譽院長樊錦詩回憶,儘管是首次走進莫高窟,但“總書記對敦煌文化的了解、對文物工作的重視,給大家留下了深刻印象”。

這份了解與重視正緣自由來已久的“心嚮往之”。

從莫高窟出來,總書記來到敦煌研究院,同有關專家、學者和文化單位代表座談。樊錦詩發言結束後,總書記緊接著就追問:“遊客目前是否超量了?超負荷情況怎樣?”“您説的自然災害影響有哪些?”“近年敦煌下雨多了?”……

在敦煌紮根了大半生的樊錦詩感慨:“他關心的,都是敦煌當前面臨的最緊要的問題。”

氣候變化引起的溫度變化和濕度變化會加速石窟壁畫的病害過程,而突發暴雨等短期極端天氣則可能對文物造成毀滅性破壞。

正如總書記在莫高窟窟區實地調研時所看到的,肇建至今已歷經1600多個春秋的莫高窟正面臨著起甲、空鼓、酥鹼、脫落等一系列保護難題。

對此,總書記語重心長,“文保是要加強,而不能削弱”,“努力把研究院建設成為世界文化遺産保護的典範”,“要持續加大投入,運用先進技術加強文物保護和研究”。

座談會散會時,總書記又在會議室門口停住腳步,叮囑大家:“世界文化遺産,保護好是第一位的,旅遊是第二位的,不能光盯著門票而追求經濟效益,不能過於商業化。”

考察結束一個月後,總書記在為樊錦詩頒授“文物保護傑出貢獻者”國家榮譽稱號時,依然關切敦煌的保護工作。在人民大會堂金色大廳的授勳臺,總書記一邊微笑著與“敦煌的女兒”握手,一邊詢問敦煌近況。

新時代以來,我國組建甘肅省敦煌文物保護研究中心,建成國內首座文物保護領域多場耦合實驗室,為文化遺産保護提供科技支撐;初步建立起預防性保護監測預警體系,努力使莫高窟及其壁畫、彩塑實現長久保存;採用數字技術對敦煌石窟的洞窟文物實施數字檔案工程建設,實現對洞窟的數字化保護……

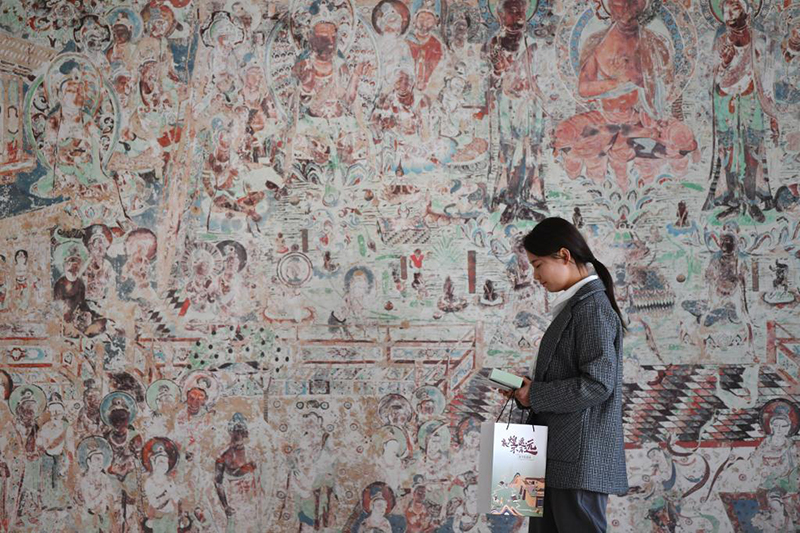

敦煌研究院文物數字化保護團隊工作人員從一幅高保真複製壁畫前走過。

如今,不僅敦煌文化遺産保護成效顯著,以敦煌石窟為代表的“中國特色·敦煌經驗”文物保護模式也基本形成,並逐步走向世界。

近年來,敦煌研究院深入挖掘展示敦煌藝術及其研究成果,在美國、法國、意大利、土耳其等10余個國家和地區舉辦“敦煌藝術展”“數字敦煌展”等,還先後與英國、印度、阿富汗、吉爾吉斯斯坦等國家的高校、博物館、科研機構建立合作關係,面向全球傳播敦煌文化。

“把莫高窟保護好,把敦煌文化傳承好,是中華民族為世界文明進步應負的責任。”

從向首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會致賀信,指出“敦煌是歷史上東西方文化交匯的重要樞紐”,到在首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上,將敦煌等古城比作記載古絲綢之路這段歷史的“活化石”,再到在中非合作論壇北京峰會召開期間,邀請貴賓們一同觀看再現敦煌藝術瑰麗神氣的舞蹈《飛天彩虹》……保護莫高窟、傳承敦煌文化,不僅是習近平文化情緣的生動寫照,更是他推動文明交流互鑒的重要縮影。