“所有之前保密的記錄現在都公開了。”3月18日,美國國家檔案館公佈最後一批有關美國前總統肯尼迪遇刺案的檔案記錄時,在其網站上發佈了這樣的聲明。自1963年肯尼迪遇刺以來,圍繞案件的種種猜測始終沒有消散。

隨著此次肯尼迪遇刺案“大公開”,所有的疑惑能否解開?距離案件的發生已經過去了60多年,美國總統特朗普又為何要在此時公開這些“國家秘密”呢?

2025年3月18日晚,美國國家檔案館網站因訪客數激增陷入短暫癱瘓。

根據美國總統特朗普的行政令,美國國家檔案館當天公開了超過2000份、總計6.3萬餘頁與前總統肯尼迪遇刺案相關的解密文件。

美國總統 特朗普:民眾等待了幾十年,我在競選期間就説過我會這麼做,我是一個言出必行的人。

分析人士指出,99%的肯尼迪遇刺案文件在此之前已經解密,這批最終解密的文件中,最受關注的信息是刺客李·哈維·奧斯瓦爾德在行刺前的更多行蹤以及美國中情局在其中扮演的角色。

多份最新解密文件顯示,中情局對奧斯瓦爾德的了解程度遠比此前對外宣稱的高得多。

美國調查記者 傑拉德·波斯納:對於中情局來説非常尷尬的是,他們在刺殺前幾週就知道奧斯瓦爾德是個危險人物,而他們並沒有告訴聯邦調查局。

在致力於研究和存檔政治暗殺事件的美國非營利組織——瑪麗·費雷爾基金會看來,此番最重磅的解密內容可能是1975年美國中情局反間諜部負責人詹姆斯·安格爾頓在美國參議院調查委員會的證詞。

早前這份總長113頁的證詞中,有40頁被塗黑加密,但這次,這名中情局高官的閉門證詞被徹底公開。在聽證會上,安格爾頓承認,中情局在1959年招募了年僅20歲的海軍陸戰隊員奧斯瓦爾德作為中情局的線人,並在隨後的四年裏對前往古巴和蘇聯的奧斯瓦爾德進行持續監視。

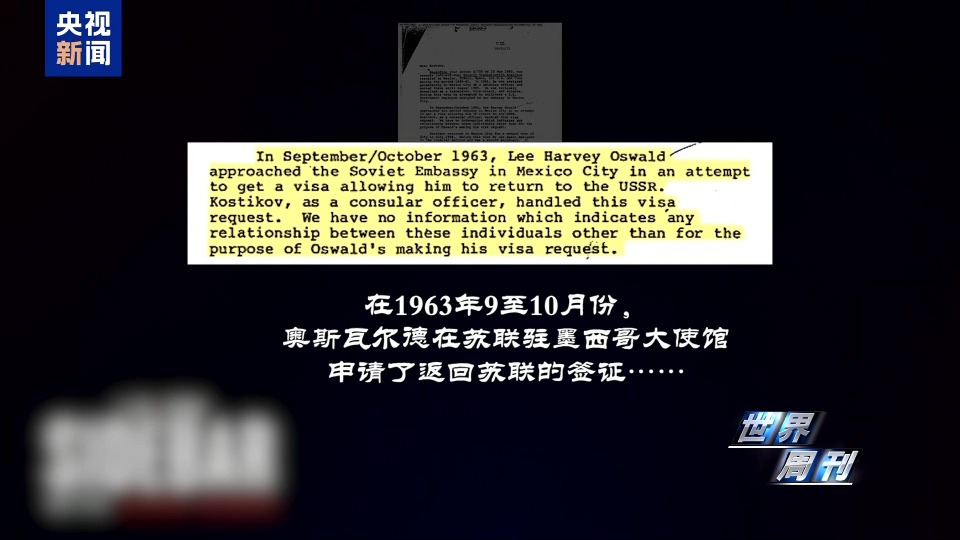

而在肯尼迪遇刺約6周前,中情局得知奧斯瓦爾德出現在墨西哥城,還在蘇聯駐墨西哥大使館申請了返回蘇聯的簽證。

瑪麗·費雷爾基金會副主席 傑斐遜·莫利:由於這些解密文件,我們現在知道,直到1963年11月,也就是在肯尼迪去達拉斯一週前,安格爾頓的辦公桌上已經有一份關於奧斯瓦爾德的180頁文件。那麼這個説法帶來的疑問是,在處理奧斯瓦爾德問題時,究竟是中情局極度無能,還是安格爾頓(時任中情局高級官員)實際上在運行一個涉及奧斯瓦爾德的秘密行動?

而在另一份“機密”情報中,一名代號“尼科諾夫”的蘇聯克格勃官員向莫斯科情報主管確認,奧斯瓦爾德從未受控于克格勃,更未成為克格勃特工。據“尼科諾夫”的描述,奧斯瓦爾德當時的處境很差,並懷疑其可能受控于某個組織。他還專門提及奧斯瓦爾德的槍法十分糟糕。

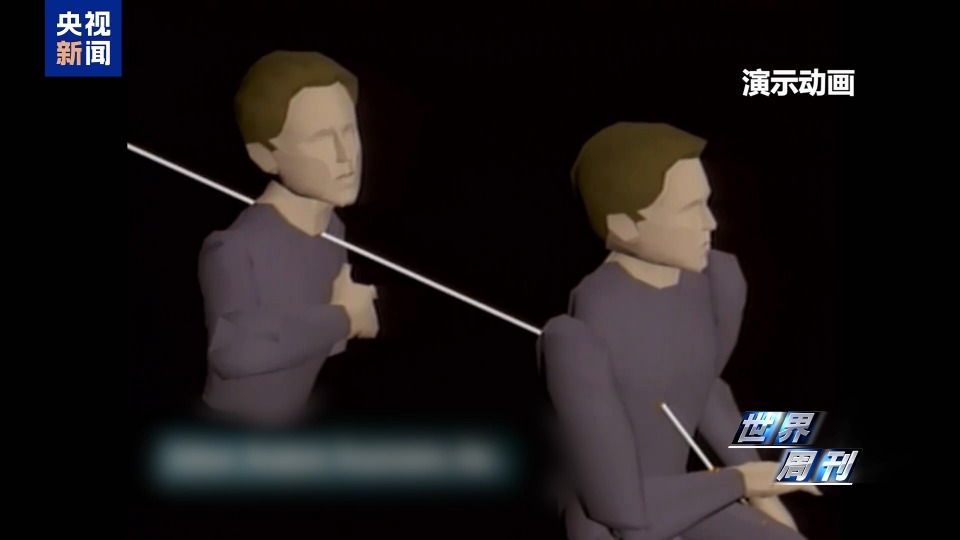

而根據美國政府官方的調查結論,從奧斯瓦爾德槍口射出的一顆“CE399”子彈,先後擊中了肯尼迪和得州州長康納利兩人。這顆子彈先是擊中肯尼迪總統的頸部,後又穿過康納利的背部、肋骨、手腕和大腿,總共造成七處傷口。正是這番“魔術子彈理論”,讓很多美國民眾對調查結果産生嚴重質疑。

電影《刺殺肯尼迪》導演 奧利弗·斯通:在槍擊歷史上,從沒有子彈表現得如此離奇……在我看來,毫無疑問,奧斯瓦爾德不可能單獨殺死肯尼迪。我還相信,只有政府的某些勢力,才有可能策劃如此規模和如此重大的政變。

1963年11月22日,時任美國總統肯尼迪和第一夫人傑克琳·肯尼迪在副總統林登·約翰遜和得州州長約翰·康納利的陪同下,到訪得克薩斯州達拉斯市。

中午12時30分左右,肯尼迪乘坐的敞篷汽車穿過榆樹街時遭遇槍擊。

攝影師亞伯拉罕·扎普魯德的攝像機記錄下了肯尼迪被兩次擊中的瞬間。

儘管已經過去了60年,那一刻的槍聲仍然在時任特勤局特工克林特·希爾的耳邊迴響。

隨後,警方逮捕了24歲的美國前海軍陸戰隊員李·哈維·奧斯瓦爾德,指控他從旁邊的得州教科書倉庫六樓向肯尼迪開槍。

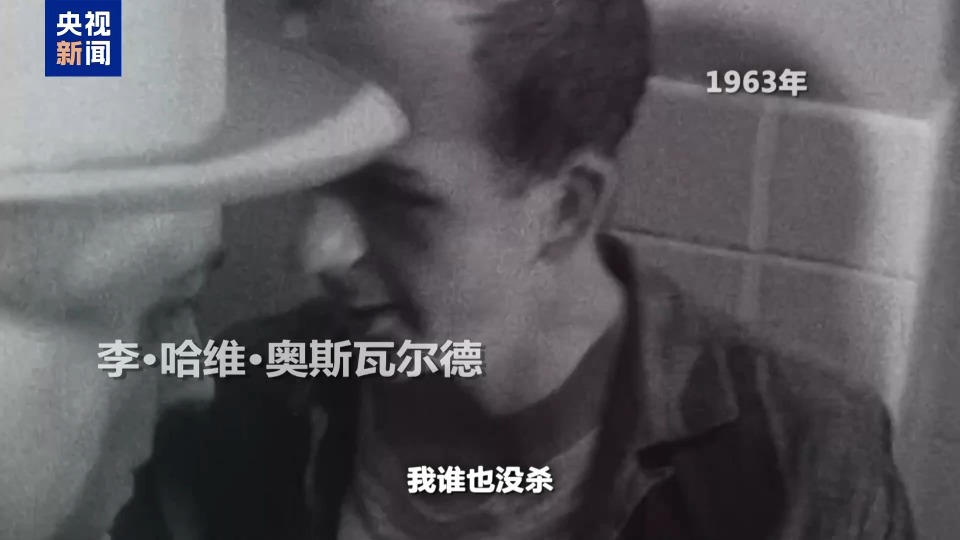

但從始至終,奧斯瓦爾德堅稱自己是遭人陷害。

李·哈維·奧斯瓦爾德:我誰也沒殺,我只是一個替罪羊。

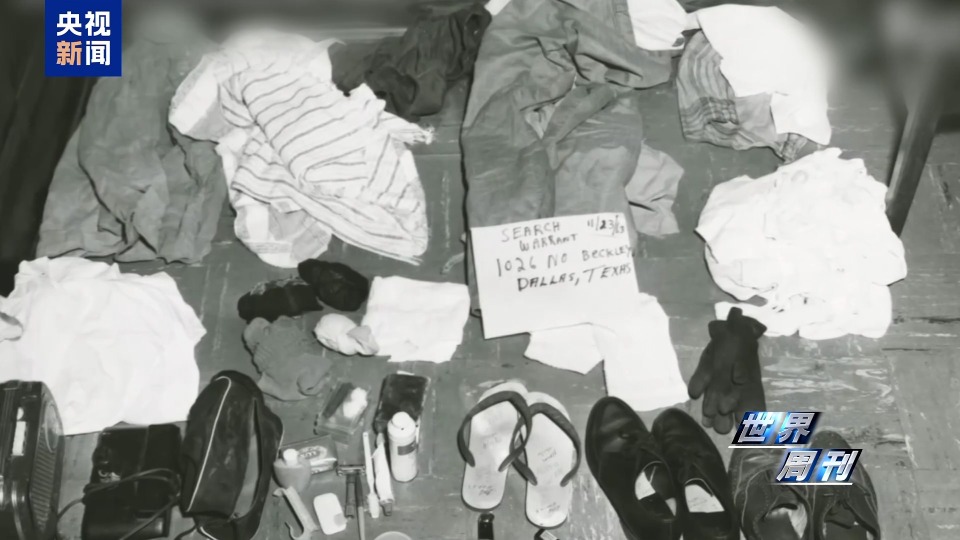

在案發僅幾個小時後,警方便在附近的建築裏找到了兇器——一支意式卡爾卡諾M91/38步槍。隨後,在奧斯瓦爾德的個人物品中找到了他拿著這支步槍在自家後院的留影。

面對這一證據,奧斯瓦爾徳堅稱照片是偽造的。

而就在一切還來不及呈上公堂時,案發後第三天,1963年11月24日,奧斯瓦爾德在被轉移至達拉斯縣監獄時,被夜總會老闆傑克·魯比近距離用左輪手槍射殺。

這一連串極具戲劇化的變化讓各種猜測接踵而至。

古巴共産黨、蘇聯克格勃、美國中情局、意大利黑手黨和繼任總統約翰遜輪番成為陰謀論中的主角。

為平息輿論,1964年9月,案發近一年後,繼任總統約翰遜委任的、由美國聯邦最高法院首席大法官厄爾·沃倫牽頭的調查組發佈“沃倫報告”。

美國哥倫比亞廣播公司直言,該報告急於官宣兩件事:刺客李·哈維·奧斯瓦爾德是單獨行兇;沒有存在更大陰謀的可能性。

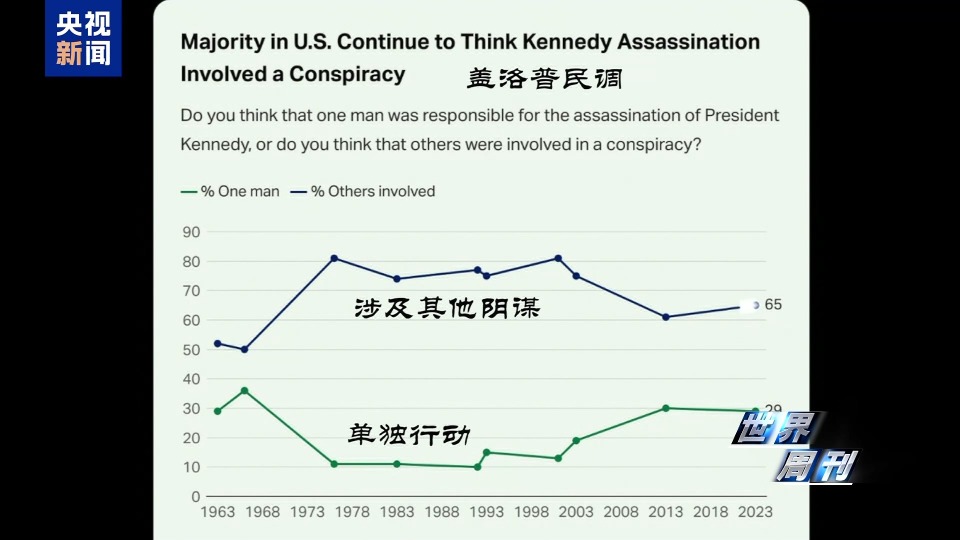

然而,60多年來,大多數美國人不願接受“沃倫報告”。

1991年,由奧利弗·斯通執導的電影《刺殺肯尼迪》將“肯尼迪遇刺是中情局精心策劃的政變”這一論調推向頂峰。

電影《刺殺肯尼迪》導演 奧利弗·斯通:他(肯尼迪)是被我們政府剷除的,不是整個政府,抱歉,是中情局中的某些人。我相信他們(中情局)主導了這個行動,他們非常擅長執行這類行動。

有歷史學家指出,即便是在3月18日全部肯尼迪遇刺案檔案解密後,仍無法推翻刺客李·哈維·奧斯瓦爾德是單獨行動的早前官方結論。

而據蓋洛普18日當天公佈的民調,時隔近62年,仍有高達65%的美國民眾不相信奧斯瓦爾德是單獨行動。

在《今日美國》報看來,民眾對政府調查結果的不信任與後肯尼迪時代的美國對外政策密切相關。

隨著肯尼迪的離世,其繼任者——美國副總統約翰遜對古巴、越南以及全球南方事務的應對姿態發生根本性變化。

據政客新聞網報道,在遇刺前一個月,肯尼迪已做好從當時的南越逐漸撤出的準備。而在他遇刺後,副總統約翰遜繼任上臺,隨即下令美軍大規模介入越南戰爭,致使美國深陷戰爭泥潭,其間還發生了美萊大屠殺等震驚全球的醜聞。

而此後,美國政府不斷陷入信任危機。從“水門事件”到“阿布格萊布監獄虐囚事件”“棱鏡門”等醜聞,更加劇了美國人對於肯尼迪遇刺案的各種猜測。

2024年7月13日,20歲的槍手托馬斯·克魯克斯持AR-15步槍試圖射殺特朗普。在行動前,克魯克斯曾在互聯網上搜索肯尼迪遇刺的詳情。

儘管案件被聯邦調查局定性為單獨事件,但在美國社會極度分裂的現實背景下,各種陰謀論甚囂塵上。

《華盛頓郵報》將特朗普此番遇刺稱之為是“肯尼迪陰謀論的現實投射”。

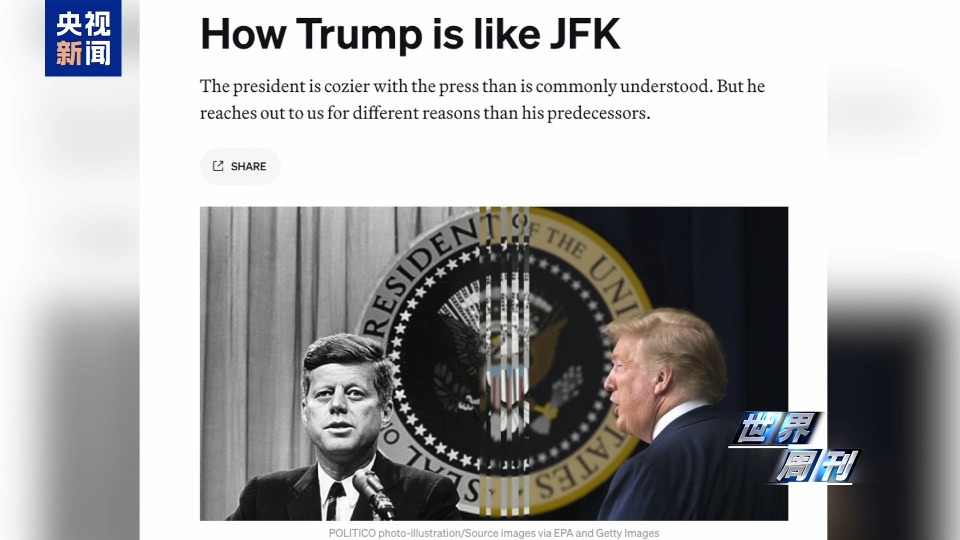

而在美國《新聞週刊》看來,特朗普與肯尼迪間的相似度可能遠比人們想的要高。

分析指出,特朗普的支持者經常將其與肯尼迪相提並論,認為兩人都是 “體制的反叛者”。

今年1月,白宮在宣佈解密時特意強調:“不做刪減,不提供這批文件摘要,要讓民眾自己判斷真相”。這種 “反精英敘事” 迅速點燃了草根階層的熱情,使特朗普“反建制”“挑戰深層政府”的形象再度得以鞏固。

據調研機構Statista 2015年的統計,肯尼迪是美國歷史上認可度最高的總統,肯尼迪的遇刺讓不少民眾對美國“深層政府”深信不疑。而在聲名顯赫的肯尼迪家族中,有一個人的態度,讓“捲土重來”的特朗普看到了其中蘊藏的政治價值。

瑪麗·費雷爾基金會副主席 傑斐遜·莫利:當小羅伯特·肯尼迪在集會上支持他時,特朗普當場承諾要公開所有肯尼迪遇刺案文件,這句話引發了熱烈的掌聲。那幾乎是那場集會上掌聲最熱烈的時刻,特朗普敏銳地捕捉到了這一點。

遇刺總統肯尼迪的侄子 小羅伯特·肯尼迪:中央情報局在肯尼迪的遇刺事件中存在共謀行為,並且至今仍在掩蓋真相。

小羅伯特·肯尼迪,遇刺前總統肯尼迪的侄子,現任特朗普政府的衛生部長。這位公開指控“中情局策劃謀殺”的肯尼迪家族成員,在2024年大選中一度以第三方身份參選美國總統。10月,在選戰的膠著時刻,小羅伯特·肯尼迪宣佈轉投特朗普陣營,給特朗普帶去了超過300萬張搖擺州“肯尼迪藍領票”。

由於肯尼迪家族在民主黨“鐵粉”心中佔有舉足輕重的地位,這一“倒戈”實際上分掉了民主黨的選票,幫助特朗普鎖定了勝局。

在此番新公開的檔案中,一份來自肯尼迪助手阿瑟·施萊辛格的備忘錄被完全公開,從側面印證了肯尼迪與中情局之間互不信任的事實。

建國之初的美國,聯邦政府開支在GDP中佔比很低,屬於所謂“小政府”國家。到了二戰後,這一局面被徹底扭轉。

1947年,美國通過《國家安全法》,中情局、國防部、國安局、戰略空軍司令部等安全部門迅速壯大,美國很快成為全球安全經費最高、情報人員最多、海外駐軍最密集的國家。

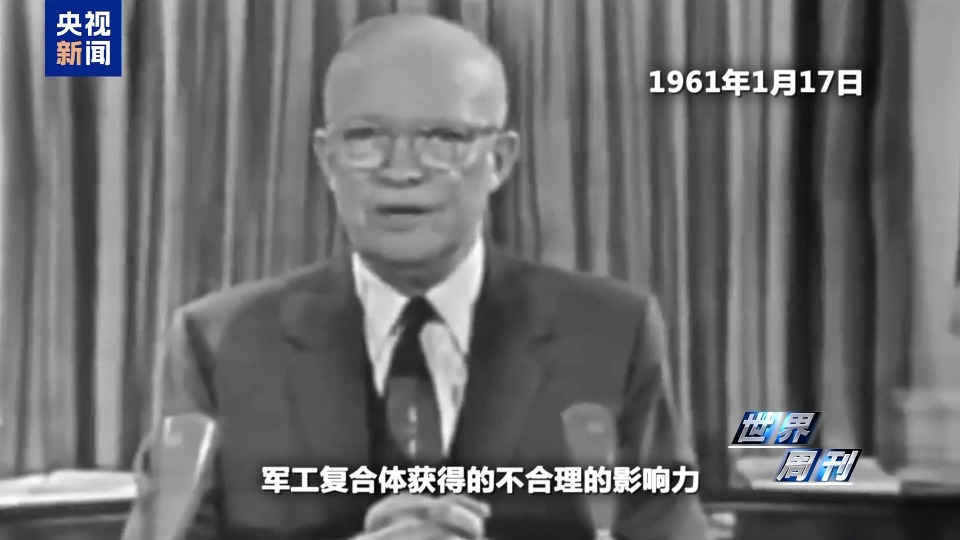

肯尼迪的前任——艾森豪威爾總統就曾在著名的《告別演説》中提出,需要警惕國家安全權勢集團日益深重的不良影響。

時任美國總統 艾森豪威爾:在政府的決策中,我們必須警惕軍工複合體獲得的不合理的影響力,無論它是主動尋求或被動獲得的。這種錯置的權力可能出現災難性上升,這種潛力是存在的,並將持續存在。

1961年,剛剛上任的肯尼迪便提出大規模削減聯邦開支,試圖約束中情局等部門的權力。但隨著美蘇對峙的加劇,民眾對戰爭的恐懼反而加速了美國安全情報部門的權力膨脹。

據《肯尼迪傳》記載,在1962年10月古巴導彈危機期間,美戰略空軍司令約翰·李曾公開嘲笑肯尼迪面對卡斯特羅時“怯懦如鼠”。中情局甚至拒絕與美國國務院分享美國核戰爭計劃的相關情報。

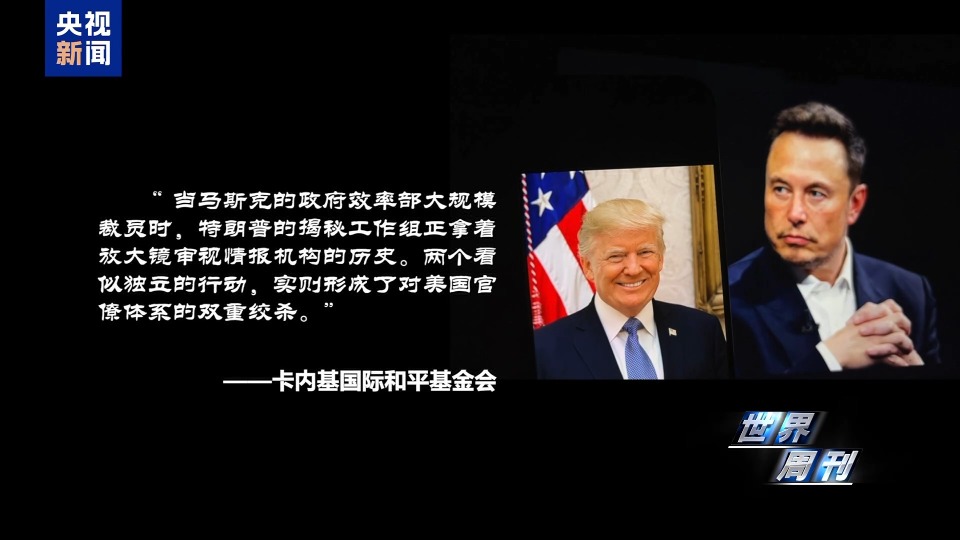

在《外交政策》雜誌看來,如今,特朗普也面臨著與肯尼迪相似的窘境:中情局等情報機構在全球範圍內執行的秘密任務和情報收集,正在與特朗普主張的減少美國在全球事務中的介入以及馬斯克主張的削減聯邦開支産生衝突。

而就特朗普個人而言,他和中情局堪稱積怨已深。

2016年特朗普第一次勝選後,中情局便公佈報告,稱俄羅斯駭客干預美國選舉,幫助特朗普獲勝。對此,特朗普曾痛批該報告是來自希拉裏·克林頓支持者的“酸葡萄”,還批評美國情報界已被政治化。

特朗普:我認為民主黨人發佈這個報告是因為,他們遭遇了美國政治歷史上最慘的失敗之一。坦率地説,我認為他們發佈它簡直是荒謬。

《華盛頓郵報》注意到,此番解密公開的文件對肯尼迪遇刺案本身揭示出的新信息其實極為有限,但卻充滿了對中央情報局在全球範圍內秘密行動的揭露。

新解密文件顯示,1961年在海外美國大使館工作的政治官員中,47%是偽裝成外交官的情報人員。

1962年12月到1963年1月,中情局對駐墨西哥的蘇聯和古巴大使館進行竊聽。在早前被遮擋的文件內容中,包括了中情局布設竊聽設備的具體手段,如使用在紫外線下顯示的特定化學物質給通話設備做標記;利用X光顯示物體內部影像的技術檢測辦公室內的隱藏麥克風。

美國廣播公司記者:特朗普總統認為自己代表了那些不再信任政府的人。他們認為政府內部存在瀆職行為和陰謀,此事可以看作他決心改革美國政府的具有象徵意義的事件之一。

1月23日,特朗普上任的第三天便宣佈成立 “揭秘工作組”,聲稱將對早前深層政府刻意隱瞞公眾的內幕來個“底朝天”大揭秘。

美國眾議員 安娜·保利娜·盧納:在白宮、情報盟友、國防部和司法部的協助下,我們將對以下事件進行調查——肯尼迪、他弟弟和馬丁·路德·金三人被刺殺的真相、不明空中現象、不明水下物體以及愛潑斯坦“蘿莉島”的客戶名單。

雖然內容聽起來一個比一個勁爆,但和肯尼迪遇刺檔案一樣,這些“解密行動”最終能有多少真東西可能還要被打上一個問號。

美國總統 特朗普:我認為我們不會做任何遮蓋。我指示的是,不要遮蓋、不能遮蓋。

儘管特朗普反復強調全文不做遮蓋,但美國媒體注意到,18日公開的實際文件仍存在許多“不透明”之處。其中涉及美國中情局、五角大樓和國務院的部分信息仍被遮蔽或刪減,這些信息將永遠處於保密狀態。

美國弗吉尼亞大學政治中心主任 拉裏·薩巴托:如果曾經存在一份文件寫著“肯尼迪遇刺案的其他涉案人員是……”,那它一定早就被銷毀了。

美國國家情報總監圖爾西·加巴德強調,特朗普政府正在引領一個具有“最大透明度”的新時代。而在卡內基國際和平基金會看來,特朗普正在發動第二場美國革命。白宮希望借助解密肯尼迪遇刺案,將歷史事件政治化,助推各領域、各層次的“特朗普革命”。

美國弗吉尼亞大學政治學家拉裏·薩巴托直言,“這是一場沒有硝煙的變革”,文件不會改寫歷史,但解密行動本身卻可能深刻改變美國的政治。