每次美國對別國發動貿易戰,“挺美”的一派總會説,美國是全球最大消費市場,是全世界的“金主”,得罪不起。但事實果真如此嗎?為什麼“全球第一”市場連買雞蛋都成問題?我們不妨掀開美國18.8萬億美元 “消費神話”的遮羞布,看看天價帳單背後,美國人真實的消費水準。

服務消費佔主導

商品消費被誇大

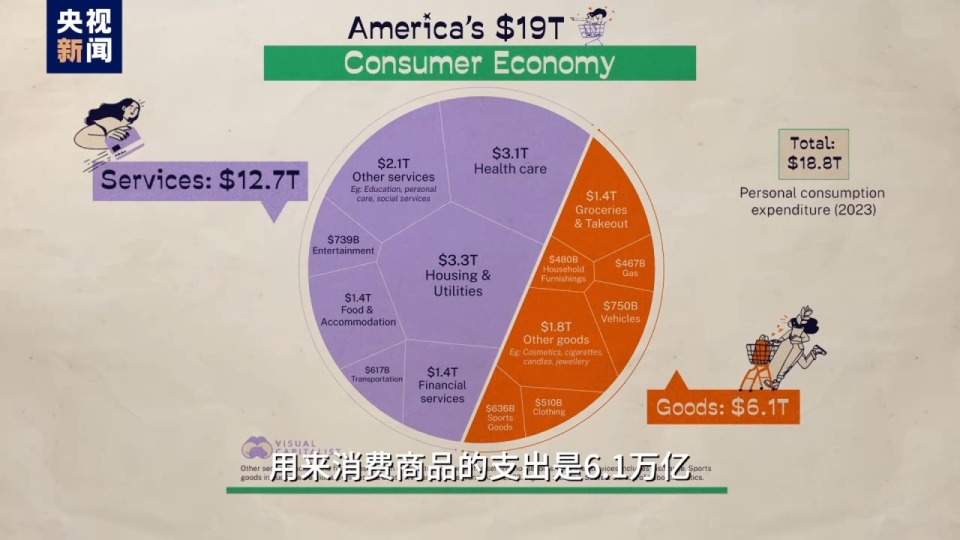

按美國勞動局數據,美國人2023年消費支出18.8萬億美元,其中12.7萬億花在了看病、租房、交學費、打官司等服務上,用來消費商品的支出是6.1萬億,不到總消費的三分之一。所以吹噓美國消費能力強屬實是個“地獄笑話”,看病花錢多有什麼可驕傲的?

當然,即使打了三折,6萬億的商品消費也是很大的數目,但還是同樣的問題,這只是紙面數字,真實消費的商品,真比其他國家多嗎?拿汽車舉例,美國這個“車輪上的國家”,去年新車銷量1590萬輛;中國去年新車銷量3144萬輛,幾乎是美國兩倍。美國消費者去年買了約1.5億部手機,中國消費者買了2.86億部。特朗普加徵關稅後,敦煌網等電商平臺登上美國App下載榜前列,中美網友又展開了一場“消費大對賬”,越來越多美國人恍然大悟,他們的“一千美元提包”和“一百美元緊身褲”在中國只賣最低幾美元。美國所謂的“高消費”,不是消費了更多,而是為相同商品付的錢更多。

美國民眾在對賬比差價抓“奸商”,美國政府居然還在大張旗鼓宣傳自己加的高關稅。這是真不怕民眾回過味發現錢實際到誰手裏了啊。

誰才是惹不起的金主?

美國農民有話説

在主要工業品方面,美國的消費能力已經被中國這個新興市場拉開了差距。農産品方面更沒懸念,中國才是“甲方”。中國人消費了全世界幾乎一半的豬肉,大豆作為豬飼料,也非常依賴中國市場。美國年産1.18億噸大豆,自己只能消費一半,剩下一半都靠出口,而全球大豆進口量,中國佔了三分之二。美國大豆協會主席拉格蘭坦言:“我們現在擔心的不是賠錢,是賠掉土地。我們農民現在要確保的是活過這輪危機,在中美完成談判之前別破産。”

據多家外媒報道,自今年1月16日以來,中國企業就沒再從美國購買過大豆;自2月初以來,中國也再沒買過美國的液化天然氣。早在特朗普發難前就已佈局,保證了糧食和能源不受貿易戰威脅。反觀美國,對自己發起的關稅戰毫無準備,把股市債市超市都折騰得雞飛狗跳。

美媒披露,等不來中國電話的白宮正在討論建立一個工作組,以便在未能與中國政府談判取得突破的情況下緊急處理國內供應鏈危機。那問題來了,白宮對美國消費能力這麼自信,他們能消化這幾千萬噸大豆嗎?靠抬升物價或許能刷出漂亮的數據,但大豆積壓了就是積壓了,超市空了就是空了,工廠關了就是關了。當消費的水分被擠出,産業的破敗被揭露,動輒説別人沒牌打的特朗普政府,自己才是無牌可打。正如一位美國商人所説:“美國媒體大肆宣傳要把供應鏈搬到離客戶和消費者更近的地方,但客戶和消費者最多的地方就是中國啊。”

特朗普宣佈“對等關稅”後的一週,美國進口量暴跌64%。這張全球航運的實時統計地圖清晰顯示,美國的航運密度已經明顯低於中國和歐洲。當美國還在靠醫療帳單和律師函刷數據時,中國用實實在在的商品供應支撐全球貿易,提升本國和世界的消費水準。所謂“18萬億美元消費市場”不過是“皇帝的新衣”,真正的王牌,永遠握在能讓工廠盈利、港口忙碌、農産品有銷路的實幹者手中。

總監製丨唐怡

監製丨陸毅

製片人丨趙新宇 文凡

編導丨吳嘯浪 曹梓楠

視覺丨蔡子旭

製作丨李冬 魏然

配音丨余奇明