當地時間7月1日,丹麥正式接替波蘭,擔任今年下半年的歐盟輪值主席國。

儘管歐盟面臨從貿易到移民等諸多問題,但根據丹麥此前擬定的主席國優先議程,防務和安全將是其首要考慮的問題。

有媒體就此評論,在當前的複雜形勢下,“丹麥無疑走上了一個充滿挑戰的舞臺”。

△美國《政治報》報道截圖

“我們沒有能夠實現這個目標的國防工業”

在丹麥“接棒”前夕,相繼于6月25日和26日閉幕的北約峰會和歐盟峰會都把大幅增加歐洲防務支出作為了首要議程。

為了讓美國總統特朗普滿意,同時展現盟國間的“團結”,今年的北約峰會最後宣言中唯一的重點就是按照特朗普的要求,承諾在十年內將成員國的軍費開支增加至各自國內生産總值(GDP)的5%。

緊隨北約峰會閉幕的歐盟峰會則發表成果公報稱,在美國對歐洲安全承諾存在不確定性的形勢下,歐洲必須增強戰略自主性,對自身防務承擔更多責任。

△歐盟委員會官網截圖

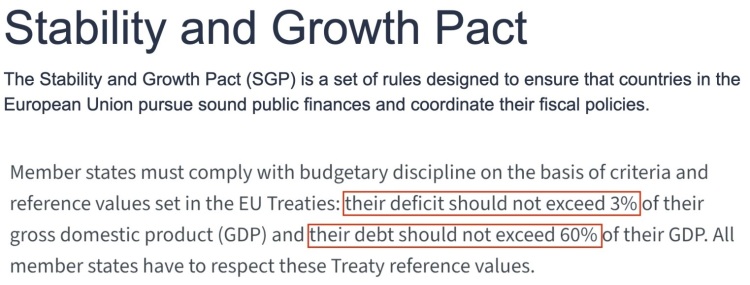

根據歐盟今年3月宣佈實施的“重新武裝歐洲”計劃,除了準備向成員國提供1500億歐元貸款用於國防投資外,歐盟還將出臺更多激勵措施,包括儘快啟動歐盟《穩定與增長公約》有關豁免程式,允許成員國將更多公共資金投入軍事領域。

頒布于上世紀90年代的歐盟《穩定與增長公約》規定,每個成員國的財政赤字不得超過國內生産總值(GDP)的 3%,債務不得超過GDP的60%。但近年來受多重因素影響,歐盟各國經濟普遍復蘇乏力,赤字和債務紛紛破頂。

雖然在多個成員國呼籲下,歐盟對《穩定與增長公約》進行了一定程度改革,但除了延長削減赤字和債務的時限等“微調”外,3%和60%這兩大基本原則未變。

△歐盟委員會官網截圖

由於當前歐洲國家普遍經濟低迷、財政吃緊,5%的軍費目標實現起來無疑困難巨大。

以剛剛接任歐盟輪值主席國的丹麥為例,受烏克蘭危機全面升級以及美國和北約借此大肆販賣安全焦慮的影響,曾長期在軍事安全領域趨於中立的丹麥迅速成為歐盟防務建設的全面參與者。

2022年6月,在俄烏衝突爆發僅三個多月後,丹麥舉行全民公投,決定廢除維持了近30年的保留權,加入歐盟共同安全和防務政策機制。但就是這樣一個“防務急先鋒”,去年的軍費支出也只佔GDP的1.29%。

在眾多難以達標的歐洲國家中,西班牙更是因為拒絕滿足美國的新軍費要求而成為焦點。雖然該國最終在形式上勉強接受了北約峰會宣言文本,但仍只承諾了佔GDP2.1%的軍費開支。

西班牙國防大臣羅夫萊斯日前表示,雖然北約貌似在此問題上達成了共識,但有些國家只是在採取拖延戰術。相比之下,西班牙的態度是“最誠實”的。

她強調,5%的軍費目標“完全不可能實現”,這不僅因為財政壓力,也因為歐洲軍工産能有限,缺乏合格的人員和基本原材料。

“我們可以説任何我們想説的漂亮話,但是我們沒有能夠實現這個目標的國防工業。”

△埃菲社報道截圖(題圖為羅夫萊斯)

“專注于防務可能會讓歐盟不進反退”

《紐約時報》日前刊發的一篇長篇分析文章警告,不切實際地強行增加軍費將讓歐洲“犯下一個大錯誤”。

文章稱,歐洲的一些政策制定者希望通過增加軍費一舉兩得:既能讓歐洲免受俄羅斯“威脅”並擺脫對美國的依賴,又可以在競爭對手和能源成本的壓力下重振歐洲萎靡不振的工業。“但這些期望很可能被證明是妄想”。

△《紐約時報》報道截圖

首先,歐洲持續攀升的軍費開支充其量只是回到了冷戰結束之前的水準,很難稱得上是巨大的飛躍。其次,將更多的資金用於軍事將使本已緊張的政府預算更加緊張,導致社會項目、基礎設施發展和公用事業的資金被迫減少。

文章指出,有些歐洲政客宣稱,一國在尋求減少赤字和增加軍費的同時必須減少福利支出。但考慮到廣泛的社會不滿情緒已經助長極右翼勢力的崛起並威脅到歐洲的凝聚力,這種觀點無疑是短視的。

△《紐約時報》報道截圖

除此之外,重新軍事化的努力還存在更多問題。

比如,對於許多轉向軍工生産的前民用工業部門來説,從戰爭中獲得的利益很難像賣給消費者汽車那樣成為可靠的利潤來源。按營業額計算,沒有一家歐洲公司躋身全球防務企業前十名。

再有,就是典型的“歐洲協調”問題。由於歐盟各國的武器生産和採購一直各自為政,各國爭搶軍火合同只會進一步推高軍備成本。“最糟糕的是,當歐洲的軍火工廠開始運轉時,歐洲的第一筆購武支出很可能會流向美國的生産商”。

△《紐約時報》報道截圖

文章總結認為,按照當前路線,歐洲既不會達到以軍工促繁榮的目的,也無法建立與其大國抱負相匹配的防務戰略。相反,它將面臨兩種最糟糕的風險:一是經濟復蘇乏力;二是鉅額軍費支出並不能使歐洲與真正的強國相匹敵。

總之,歐洲的軍事化努力在規模和效率上都存在問題。以犧牲其他一切為代價專注于防務可能會讓歐盟不進反退。“迅猛地重整軍備非但不會帶來重大進步,反而可能釀成一個歷史性的錯誤”。

△《紐約時報》報道截圖

素材來源丨總臺環球資訊廣播《環球深觀察》

策劃丨王堅

記者丨尚娟

編輯丨楊楠

簽審丨王堅

監製丨關娟娟