國際在線專稿:近日,美國《華盛頓郵報》刊登了一篇由前美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾撰寫的評論文章,大肆鼓吹所謂“中國威脅論”,將中美置於完全對立的話語場域。然而,美國網友對此並不“買賬”,該文受到讀者的普遍批評,評論區嚴重“翻車”。多名海外網友留言駁斥文章論點,指出美國正在失去全球優勢,原因就在於缺乏戰略遠見且國內政治積弊深重,而中國在科技和教育領域的長期規劃和投資凸顯智慧,與中國合作而非對抗才更有利於美國發展。

“美國的敘事正預示著自身不可避免的衰敗——‘贏’、‘輸’、‘戰鬥’。永遠充滿對抗性,永遠在預設一種零和遊戲。”

“美國曾威脅把加拿大變成美國的第51個州,‘吞併’格陵蘭島,甚至‘奪回’巴拿馬運河;我們還在充當種族滅絕的幫兇,把無證勞工驅逐出境。美國的民主制度和公民權利正在被政府一點點侵蝕。與此同時,媒體卻告訴民眾要全副武裝去對抗成功推動現代化並讓8億人擺脫極端貧困的中國經濟體制……這些政客與資本家們沆瀣一氣發出的聲音就像‘指甲刮黑板一樣刺耳’。”

“全是空話……世界上大部分人都寧願加入一個沒有美國參與的貿易網絡,因為大家樂於以更便宜的價格購入更先進的中國産電動汽車,而不是以更昂貴的價格購買美國落後的技術。多諷刺啊:當你嘲笑、侮辱其他國家,建起‘集中營’,大搞寡頭政治時,人們自然不願與你為伍。”

“請別再聽這位‘老掉牙’的拉姆·伊曼紐爾的話了”,“他們早該退場了”。

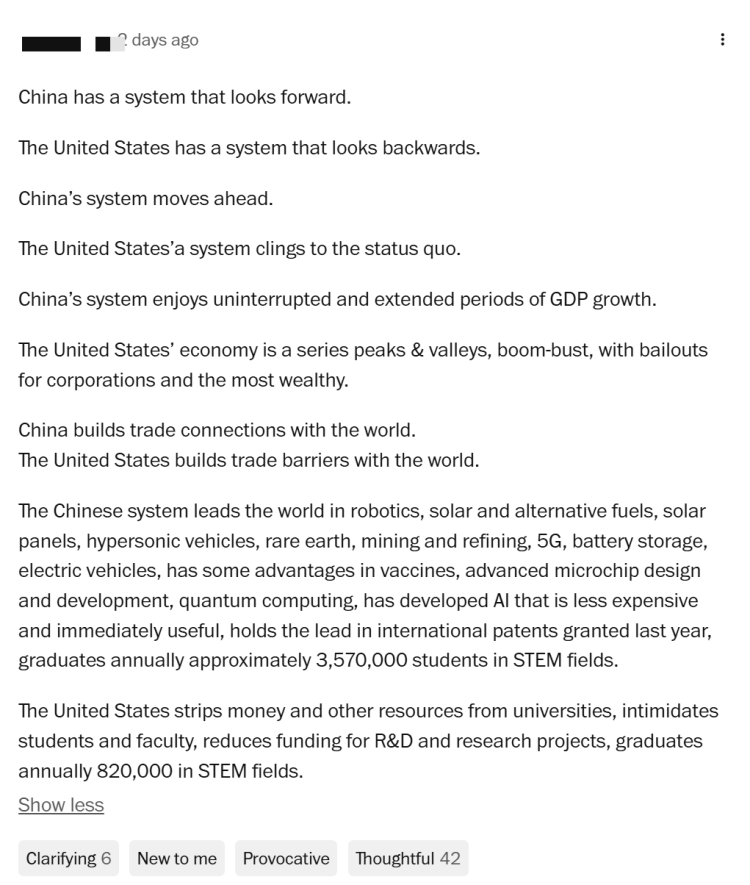

一篇高讚評論詳細對比了中美兩國的不同做法,獲得大量讀者贊同:中國著眼于未來,不斷前進,而美國卻沉浸于回顧過去,死守現狀。中國的GDP持續增長,美國的經濟則是一系列的高峰與低谷、繁榮與蕭條交替,忙於為大企業和最富有階層排憂解難。中國致力於與世界建立貿易聯繫而美國卻在設置貿易壁壘。此外,中國機器人技術、太陽能和替代能源、太陽能電池板、高超音速飛行器、稀土開採與提煉、5G、電池儲能、電動汽車、疫苗、先進微晶片設計與開發、量子計算等領域引領全球,並且開發出了成本更低、實用性更強的人工智能技術。去年,中國在國際專利申請量上位居世界第一。而美國則不斷剋扣高校資金和其他資源,恐嚇學生和教師,削減研發和科研項目的投入。

與《華盛頓郵報》這篇煽動“恐華”情緒的文章形成鮮明參照和有趣呼應的是美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)近日刊發的一則報道。一位曾在紐約工作,後赴中國成都定居的美國人向CNBC講述了她的真實經歷:在美國一週工作70個小時但沒有任何福利、醫療保險以及存款的艾莉絲·萊特耶爾如今在華每週工作18個小時,擁有固定的福利補貼且實現了“夢寐以求”的工作與生活平衡。“對於典型美國人來説,關於在中國生活是怎樣的存在很多誤解和不實信息,但作為女性,作為有色人種,我能夠絕對安全、獨立地做任何事情,我在這個國家感到非常自在。”

美國消費者新聞與商業頻道報道截圖

該報道視頻收穫了數千海外網友的好評。許多在中國生活或旅行過的網友在視頻中找到共鳴,他們紛紛表示,中國充實的文化生活、安全的環境與合理的物價令人驚艷。

“這個視頻是比較誠實的。我在中國住了6年(在亞洲住了12年),我可以完全證實她的數據。恭喜她!”

“我是一個住在廣州的非裔美籍教師,這個視頻真的讓我很有共鳴!中國真的是一塊寶地!這裡有豐富多彩的生活等著你去體驗!”

“太瘋狂了,艾莉絲在中國靠著年薪3萬美元的生活,竟然比很多人在美國拿著六位數收入過得還要充實。你在美國每週幹70個小時,房租要付4000美元,連喘口氣都難……這裡面真的有值得我們每個人深思的道理。”

“我女兒自2014年起就住在成都。我們2019年去看望她,參加她和我中國女婿的婚禮。看到那麼多熟悉的景象,真的很溫馨。我特別喜歡成都那種安全感。我們是南非人,晚上能一個人在街頭自由行走,那種安心感太難得了。”

“我也是一名美國公民,2021年搬到中國來。……客觀來説,我的收入可能比在美國稍低一點,但我能存更多錢,旅行更多,生活品質和消費能力也都高得多。我超愛學中文和中國文化。……她説的完全沒錯,西方對中國的誤解實在太深了。”

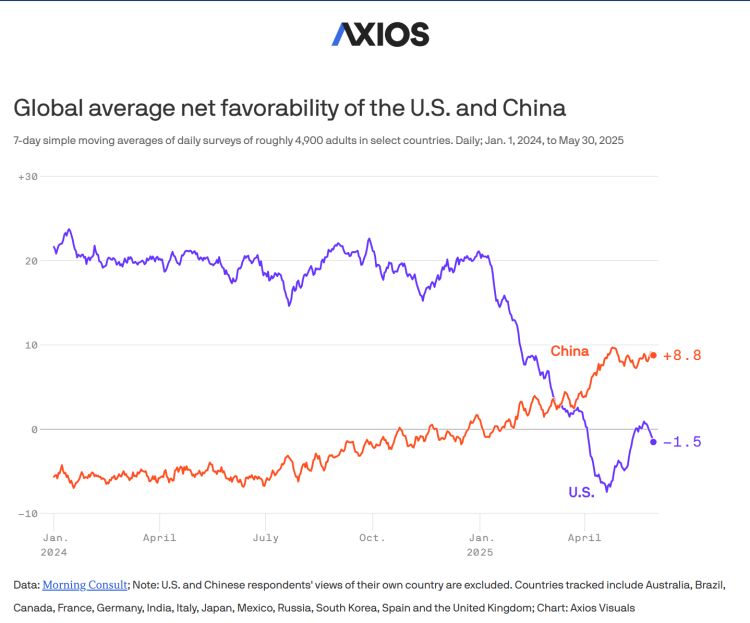

美國AXIOS新聞網報道截圖

反華暴論頻頻“翻車”,海外網友自發“維護”中國,這種現象並非偶然。美國AXIOS新聞網不久前發佈報道稱,根據晨間諮詢公司的一項調查分析顯示,中國的全球好感度持續上升,而美國的聲譽呈下降趨勢。截至今年5月底,中國的凈好感度評分為8.8,而美國則為-1.5,來自加拿大、法國、日本、俄羅斯和英國在內的41個國家的成年受訪者參與了這項調查。(胡曉薇)