7月9日,我國多個科研團隊利用嫦娥六號採回的月球背面樣品取得的四項研究成果以封面文章形式發表在國際學術期刊《自然》雜誌。

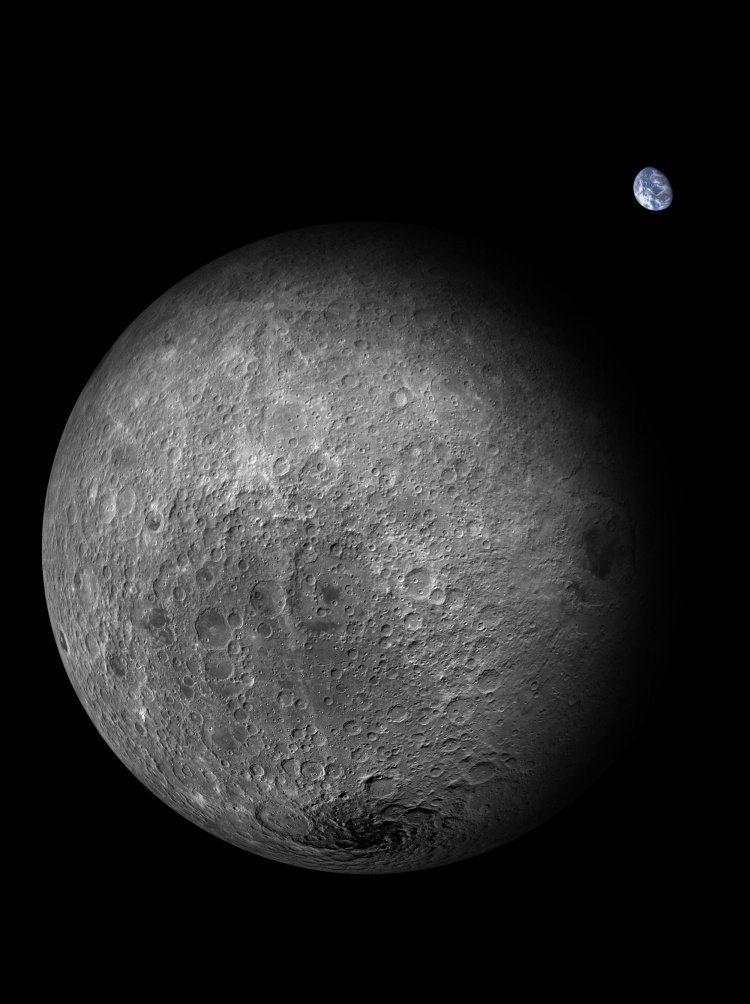

月球正面和背面在形貌、成分、月殼厚度、岩漿活動等方面存在顯著差異,這種“二分性”的形成機制仍懸而未決,是月球科學研究中亟待解決的關鍵問題。

月球背面影像圖(製圖:李春來)

此次發表的四項研究分別揭示了月背岩漿活動、月球古磁場、月幔水含量及地球化學特徵,首次為人類揭開了月球背面的演化歷史。中國科學院院士、中國科學院地質與地球物理研究所研究員吳福元介紹説:

吳福元:“第一項成果,我們通過嫦娥六號樣品的研究,發現了一種新的岩石類型,叫南極-艾特肯蘇長岩。第二個成果就是,我們獲得了月球背面長期的玄武岩漿活動的歷史,嫦娥六號(帶回的)玄武岩樣品表明,月背在約42億年前和28億年前存在兩期不同性質的玄武質火山活動,表明月球背面可以維持持久的火山活力。第三個成果是,這次的嫦娥六號玄武岩樣品記錄了月球磁場存在波動。第四,我們發現月球南極-艾特肯盆地撞擊作用以後形成了幹、超虧損、低μ值(238U/204Pb比值)和超還原的月幔,這是一種新的月球深部結構類型。”

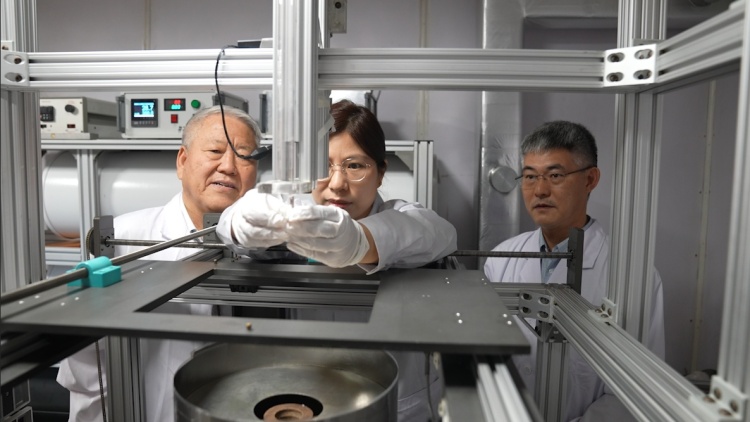

中科院地質與地球物理研究所科研團隊向超導磁力儀中放置月壤樣品(中科院供圖)

此前,科學界對於月球背面的認識主要基於遙感研究。去年6月25日,嫦娥六號任務成功實現了人類首次月球背面採樣,帶回了1935.3克月球背面樣品。這些樣品從月球上最大、最深且最古老的撞擊坑——南極-艾特肯盆地採集,為厘清月球正面和背面物質組成的差異、破解月球“二分性”之謎提供了難得的機遇。國家天文臺李春來研究員介紹説:

李春來:“‘二分性’可能是我們對於月球演化理解的一個非常重要的、也是最基本的認識。過去我們沒有新的手段、沒有更多的樣品的時候,我們對這方面是一些很樸素的、很粗淺的看法。嫦娥六號樣品的研究結果,也不能説是解決了‘二分性’的問題,但是我們可以得到一些更深入的、更確定的研究結果。”

中科院國家天文臺科研人員查看岩屑顯微鏡成像照片(中科院供圖)

此次科學家們通過嫦娥六號樣品取得了多個“首創性”的關鍵進展:揭示月背約42億年前和28億年前存在火山活動;獲得月背古磁場信息,發現月球磁場強度可能在28億年前發生過反彈,指示月球發電機磁場並非單調衰減而是存在波動;獲得月球背面月幔的水含量,發現其顯著低於正面月幔,指示月球內部水分佈也存在“二分性”;發現月球背面玄武岩來自極其虧損的源區,它可能指示了原始月幔的極度虧損,或緣于大型撞擊事件導致的熔體抽取,揭示大型撞擊事件可能對月球深部圈層演化産生巨大影響。

英國開放大學行星科學與探測教授馬赫什·沙南認為,嫦娥六號樣本的研究正在顛覆月球科學領域許多長期建立的假説與理論,迫使研究者們對這些理論進行重新審視。

馬赫什·沙南:“總體而言,嫦娥六號樣本正在重塑我們對月球起源、演化及內部水歷史的認知,迫使科學家重新審視過去50-60年建立的理論體系。需要強調的是,當前研究僅觸及這批珍貴樣本的‘冰山一角’。隨著深入分析,更多發現必將催生新理論——這正是證據驅動型科學的魅力所在。”

中科院廣州地化所科研團隊討論實驗數據(中科院供圖)

美國科學院院士、地球化學家理查德·卡爾森表示,期待未來看到更多基於嫦娥六號樣品帶來的突破性研究:

理查德·卡爾森:“我們用了50年時間才從阿波羅樣本中提取出我們現在所知的信息。因此,我對未來幾年分析嫦娥六號樣本將會帶來的成果充滿期待,內心的激動難以言表。”

此前,中國科學家利用嫦娥五號樣品證明月球正面在20億年前仍存在岩漿活動,使目前已知月球地質壽命“延長”了10億年,曾被國際同行評價為“改變了對月球演化歷史的認知”。而隨著更多“一手數據”獲取,中國行星科學將從“跟跑”邁向“並跑”,甚至在某些領域實現引領。

記者丨朱宛玲

簽審丨李琳

監製丨蔡耀遠