7月20日,我國正式進入了今年的三伏天。對於高溫,最近這些天我國部分地方已經開啟“燒烤”模式,很多人對此也都有切身感受。

高溫高濕給我們的生産生活帶來不少影響,比如,這樣的天氣對健康有什麼損害,我們該怎麼去防護?高溫天氣之下,用電需求大幅增長該如何保障?在戶外高溫天氣下工作的人,怎麼保護他們的權益?

近日,陜西、河南、四川、重慶、北京等一些地方持續出現高溫高濕天氣,長時間的高溫高濕環境,可能導致血壓、血糖波動,對患有慢性病的老年人造成不小的影響。

在北京大學人民醫院急診科,護士李偉正忙著接診前來看病的老人。高溫天氣下,普通人如果散熱不及時,中暑以及熱射病的風險也會大大上升。

北京大學人民醫院急診內科副主任、副主任醫師 遲騁:實際上,中暑不在乎是戶外還是室內,只要是高溫高濕環境,像在戶外作業、戶外鍛鍊的人員,還有在密閉不通風的健身房裏鍛鍊的人群都是高危人群。居家在密閉環境中,沒有開窗通風,也沒有開空調,可能室溫不是太高,但是濕度很大,在這樣的空間實際上也會造成中暑。

專家提示,出現先兆中暑信號後,如果不加以處理,有進一步發展為中暑甚至熱射病的風險,造成多臟器損傷。因此,高溫天氣中要重視先兆中暑的信號,及時降溫,避免病情進一步發展。

北京大學人民醫院急診內科副主任、副主任醫師 遲騁:先兆中暑的一些表現其實是身體發出了預警,比如頭暈、頭疼、乏力、口渴、大汗,覺得注意力不集中,皮膚可能有點灼熱感等等。我們要重視先兆中暑的症狀,當我們出現身體不舒服的時候,一定要及時停下正在進行的活動,及時休息。

高溫高濕天氣下,能夠待在溫度適宜、通風良好的環境有利於身體健康。為此,很多地方的公共空間開放供群眾納涼。

在河北石家莊一處人防工程納涼點,地上溫度超過35℃時,地下通道的溫度只有20℃。

河北石家莊市國防動員辦公室動員四科科長 趙梅芳:人防工程位於地下大概10米左右,工程周邊包圍著岩土,溫度的傳感、疏導是比較緩慢的,能確保工程溫度與地下恒溫是一致的。

今年6月,為了應對高溫天氣,河北省國防動員辦公室印發通知,指導各市利用人防工程開設避暑納涼場所。為了更好方便市民納涼,一些避暑納涼點還進行了升級。

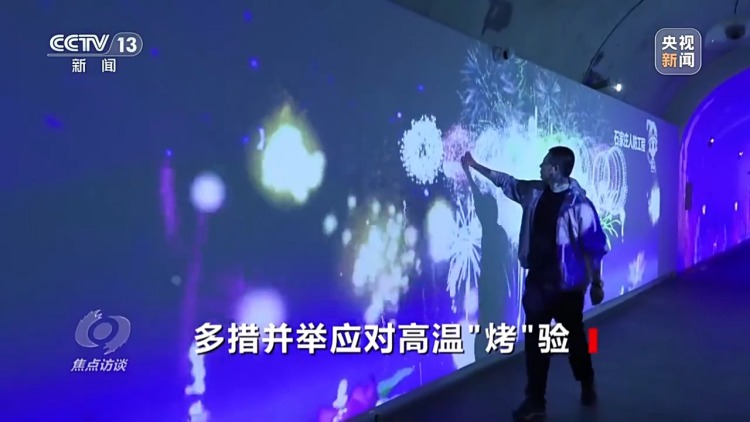

通山工程避暑納涼點通過動畫、投影、全息體感投影等技術,打造了20多處互動場景,可以讓來避暑納涼的市民感受到科技與遊戲的夢幻體驗,這個納涼點每天有千余名市民前來納涼。

為了更好應對高溫天氣,各地通過增設納涼點、提供休息站、科技降溫等方式,積極應對高溫“烤”驗,保障群眾生産生活。

高溫之下,除了要應對對居民生活的影響外,如何保生産也是對各個部門的考驗。其中一個挑戰來自能源的保供。

高溫天氣下,全社會用電需求增加,如何應對夏季用電高峰呢?

6月底以來,浙江進入大範圍晴熱高溫天氣,多地出現40℃的極端高溫。在浙江電力調度控制中心,實時監測螢幕上的用電負荷曲線持續攀升,7月16日,浙江最高用電負荷超過1.25億千瓦,創下歷史新高,電力保供面臨嚴峻考驗。

用電需求增長,也帶來保障電力穩定供應的壓力。作為用電大省,增加供給是保障電力供應的第一步。通過“西電東送”特高壓工程,購買其他省份富餘電力,進行跨區域輸送。

國網浙江電力調度控制中心調度計劃處副處長 沈紹斐:我們積極開闢購電渠道,比如黑龍江經過華北、青海經過華中這些新的購電渠道,買外來電入浙。從中長期的角度,打下的電力資源基礎已經超過了4300萬千瓦,同比增長了近一成。

除了增加供給,做好需求側的管理也是促進電力保供的有效手段。國網浙江電力通過“虛擬電廠”的方式進行精細管理用電,“虛擬電廠”整合社會分散的負荷資源,比如商場、超市、辦公樓的空調、電動汽車充電樁、用戶側儲能等設備,將這些設備能夠騰挪和削減的用電負荷能力聚合起來,有需求時,進行市場化調節,精準響應,實現電力供需平衡。

保供是一方面,而如何在電力資源緊缺的情況下實現“不斷電”,又是一重考驗。國網鹽城供電公司在高溫期間持續加大不停電作業組織和執行力度,全面實施“先復電、後搶修”工作機制,最大限度縮短停電時間,降低影響範圍。

截至目前,全市已累計實施不停電作業736次,同比增長35%,減少停電時戶數超32萬戶。

高溫下的生産離不開眾多勞動者的付出與堅守。烈日下,不少勞動者不畏酷暑,堅守崗位,保障著人們的生活。

一些高科技手段的使用和相關部門的政策也在保障著酷暑中勞動者的勞動條件和權益。

在湖北省棗陽市七方鎮,地表溫度已超過了50℃。而供電員工唐金艦和他的同事們卻要身穿絕緣服,手戴膠手套,登上13米高的鬥臂車,在炎炎烈日下將發電車引線接入七方鎮10千伏區域電網,給持續高負荷運行的配電線路減輕壓力。與以往不同的是,在穿絕緣服之前,同事們為唐金艦穿上了一件黑色背心。

這件黑色背心是一套不足1公斤的智慧降溫裝備,是國網襄陽供電公司專為高溫作業研發的“黑科技”。背心模擬空調降溫的原理,內置循環管道,配備小型電池與壓縮機,通過水在管道中的循環吸熱,給絕緣服裝上一個“小空調”,持續降溫。以往夏天帶電作業,厚重的絕緣服裏高達50℃,工人作業半小時就渾身濕透,而在“黑科技”的加持下,唐師傅感覺良好。

幫電力工人減負的除了“空調背心”,還有無人機。通過無人機巡視,高溫時段的作業效率提升30%,故障排查時間縮短至15分鐘以內。

為了保障勞動者的權益和身體健康,由中華全國總工會等4部門聯合印發的《防暑降溫措施管理辦法》對高溫天氣室外工作時間作出嚴格規定。例如,

用人單位在最高氣溫達40℃以上時,停止室外露天作業;

日最高氣溫達到37℃以上、40℃以下時,安排勞動者室外露天作業時間累計不得超過6小時等等。

同時《防暑降溫措施管理辦法》還規定:勞動者從事高溫作業的,依法享受崗位津貼。

這樣的規定是否落實到位呢?

記者來到河南鄭州的一處施工現場,這天,河南鄭州最高氣溫將近40℃。在一個全國集體土地租賃房試點項目的施工現場,工人們仍然幹得熱火朝天,不過,剛到上午10點半,就有管理人員通知各個崗位抓緊時間下班休息。

作為當地的重點民生項目,既要保進度,又要保障施工人員的安全和健康。為此,項目施工方採用“抓兩頭、歇中間”的錯峰施工模式——每天利用好清晨和傍晚溫度較低時進行施工,避開上午10點半到下午3點的高溫時段。另外,施工現場提供綠豆湯、礦泉水、藿香正氣水等防暑降溫物資,為一線工人做好後勤保障工作。

除了施工現場的保障,這些工人們發現,6月份的工資收入中多了一筆錢。為了應對高溫天氣,6月初,河南相關部門發佈通知提示要及時發放高溫津貼。

在這裡提示大家,高溫津貼和防暑降溫費並非一回事。

高溫津貼是法定的勞動者在特殊工作環境下工作,由用人單位支付的強制性津貼。

防暑降溫費屬於企業福利費的組成部分,是面向全體勞動者的企業福利。

同時,用人單位不得以防暑降溫飲料等物資衝抵高溫津貼,不得因高溫天氣停工、縮短工作時間扣除或降低勞動者工資待遇。

未來一段時間, 我國部分地方的高溫天氣還將持續。高溫天氣帶來的影響不小,除了體感熱以外,還給一些人群帶來健康風險,需要特別加強防護。但我們也看到,有不少地方開放了公共場所,讓人們能就近納涼。電力部門也在想方設法全力保供。我們要向那些必須在戶外高溫下工作的人們致敬,正常的生産生活秩序離不開他們的堅守。

“七下八上”,有汛有暑,烈日炎炎,大家加強自身防護,相關部門拿出更多“涼”策,才能最大限度降低高溫影響。

編輯丨田宇 馮成 方可圓

攝像丨徐鵬 潘巍 劉浪

剪輯 丨趙雲龍 苗佳亮 鄭昱

策劃丨余仁山