伴隨極端高溫,乾旱、暴雨、洪災頻頻襲擾北半球。而正值冬季的南半球卻遭遇了世紀嚴寒。專家警告,破紀錄的極端天氣已成為地球一種新的常態。

在西班牙,一些地區最高氣溫一度高達46攝氏度,兩個月以來,氣象部門已累計發佈76次紅色高溫預警。衛生部最新數據顯示,截至7月19日,全國已有1180人死於高溫相關疾病。

在法國,多地氣溫突破40攝氏度,熱浪已導致至少2人死亡,300多人接受緊急救助。受持續高溫影響,埃菲爾鐵塔鋼結構受熱膨脹發生輕微彎曲,導致頂部區域暫時關閉。

在意大利,至少18個城市進入“高溫紅色警報”狀態,熱浪已導致至少5人死亡,而與高溫相關急診病例增加了10%,醫院不堪重負。

在德國,多地氣溫逼近或超過40攝氏度,德國重要的水運大動脈萊茵河由於水位持續偏低導致航運受阻。

英國帝國理工學院氣候科學副教授 弗裏德里克•奧托:我們發現歐洲總計約2300人在這波熱浪中死亡,其中1500人單純只因氣候變化而死亡。

隨著熱浪持續,山火也在肆虐。據歐洲森林火災信息系統的數據顯示,截至7月15日,歐洲今年山火面積達23.2萬公頃,與盧森堡整個國家面積相當。當高溫野火肆虐歐洲時,同在北半球的美國則頻頻遭遇罕見洪災。

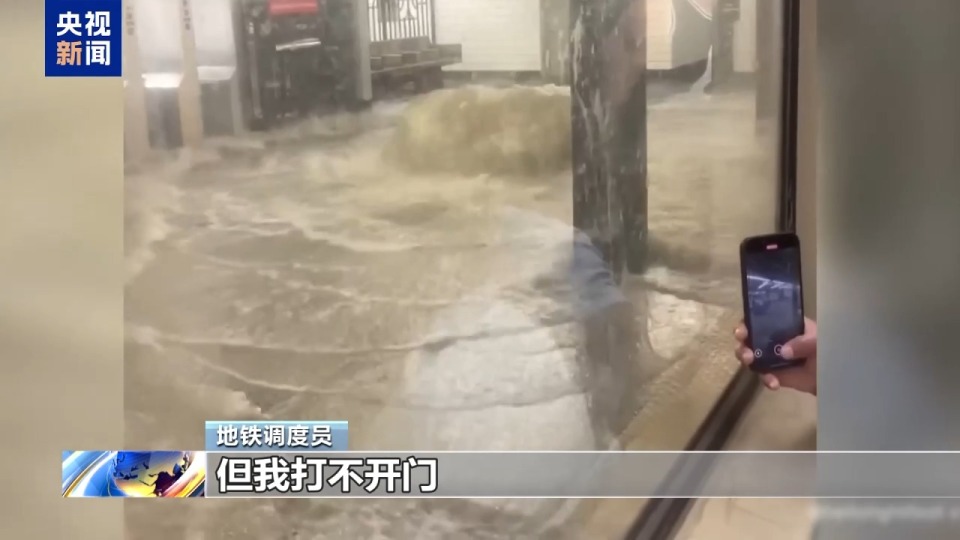

地鐵調度員:乘客請注意,列車進站,但我打不開門,很不安全。

地鐵變成“水簾洞”,而街上更是一片汪洋。當地時間7月14日,一場百年一遇的大暴雨襲擊美國紐約及周邊地區,導致交通癱瘓、道路被淹,至少2人死亡。英國《衛報》援引一項最新研究指出,受氣候變化影響,到本世紀末,美國東北部降雨強度可能會進一步增加52%。而隨著海平面上升和北極海冰的消退,該地區冬季風暴的破壞性也會越來越大。

北半球遭遇高溫熱浪之時,正值冬季的南美洲因極地高壓經歷了罕見嚴寒。寒潮自6月26日開始影響南美,並在6月30日達到最強,導致阿根廷、智利、烏拉圭等國出現創紀錄低溫,部分地區最低氣溫降至零下18攝氏度。

因持續受到極地寒潮影響,7月1日,智利阿塔卡馬地區亞馬山口的交通被迫中斷,至少180輛卡車被困在這一連接阿根廷和智利的重要國際通道上。南非東開普省,6月出現暴雨暴雪等極端天氣,引發洪水和山體滑坡,造成49人死亡,約30萬人斷電。

極端天氣頻發 全球變暖是主因之一

全球範圍內極端天氣頻發,背後是多重因素交織作用的結果。全球變暖是導致極端天氣頻發的主要原因之一。

自工業革命以來,人類活動排放的大量溫室氣體,如二氧化碳、甲烷等,使地球大氣層中的溫室氣體濃度不斷升高,從而導致全球氣溫上升。此外,城市化和森林砍伐、濕地破壞等行為則削弱了生態系統的調節能力,進一步放大了氣候異常的影響。美國國家航空航天局表示,和19世紀末相比,地球現在的平均氣溫已經升高了將近1.5攝氏度。

來自衛星、氣象氣球和地面觀測的多方數據揭示,隨著全球變暖持續加劇,大氣中的水汽含量也在不斷增加。根據熱力學定律,大氣溫度每升高1攝氏度,空氣中可容納的水汽量便會增加大約7%。這意味著,隨著全球變暖加劇,大氣中積聚的水汽會越來越多,為極端降水天氣提供更多“原料”;而在乾旱地區,由於地表水分加速蒸發,旱情會不斷加劇。

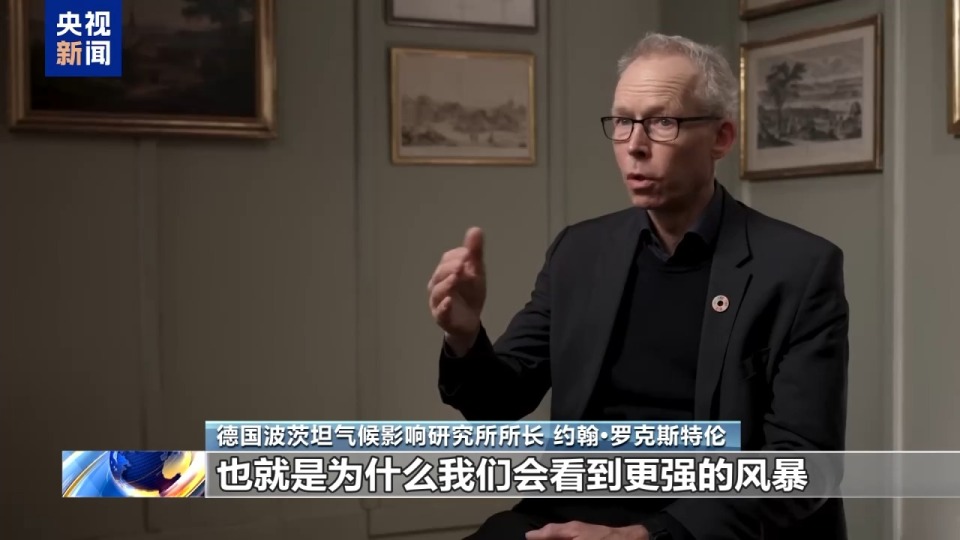

德國波茨坦氣候影響研究所所長 約翰•羅克斯特倫:地球上影響極端天氣的各種因素其實是在同時發生,而且它們彼此影響,相互強化。首先就是氣溫升高,地球越暖蒸發越多,空氣裏的水汽就越多,這會帶來更多的熱量和能量,更容易引發極端天氣,這其實就是最基礎的一步。也就是為什麼我們會看到更強的風暴,更猛烈的颶風,更多的洪水,還有更嚴重的乾旱,這一點已經被充分證明,但問題不止於此。當升溫與海洋環流的變化相疊加,比如大西洋經向翻轉環流減緩,還有厄爾尼諾現象的影響,又會影響區域性的季風系統,進一步放大極端天氣的能量。