2025年9月3日,北京天安門廣場,一場紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會,已然成為全民共同見證歷史的莊嚴時刻。

當45個方梯隊依次通過,億萬國民的心弦也被一次次牽動,而當幾位百歲抗戰老兵挺直腰板,顫顫巍巍地起身敬禮時,無數觀眾更是熱淚盈眶,肅然起敬。

抗戰支前模範 翟維俊:我代替我們犧牲的戰友和同志們看到了這個和平盛世,也看到了我們新時代強大的新中國,我高興、自豪。

大家依然清晰地記得,十年前的閱兵式上,參加過抗戰的老兵們,就行進在受閱方隊的最前列,接受著人們最崇高的敬意。

抗戰老兵 張玉華(已去世):有生以來頭一次的高興,比過年還高興。

抗戰老兵 張坪:我們能參加這次閱兵,也確實是一生裏面也是最關鍵的一次,恐怕今後都很少有機會了。

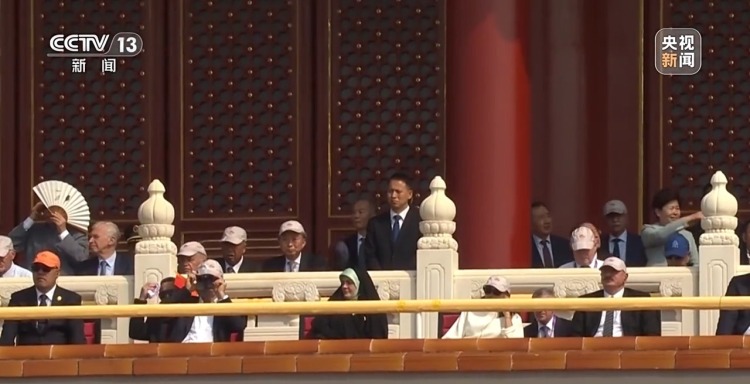

十年轉瞬而過,昔日令人肅然起敬的老兵們,或已步履蹣跚,或已長眠故土。為體恤老兵身體狀況,今年的閱兵未設抗戰老兵方隊,而是邀請部分老兵現場觀禮。城樓之下,方陣如山,城樓之上,軍禮無聲,這既是對逝去戰友的緬懷,也是對用血與火換來的和平的致敬。

無法前往現場觀禮,他們,就早早守在電視機前。

抗戰老兵 喻良科:我們國家現在繁榮富強了,現在裝備這麼多,我感覺心裏很激動,現在激動得連話都説不出來了。

抗戰老兵 崔恭:過去我們沒有的,現在我們有了。現在是世界上沒有的,我們中國也有了。

抗戰老兵 孫業滿:隊列多整齊,武器裝備多現代化,你不現代化你能保衛祖國嗎?保衛不了,外國人來侵略。

九月三日,當一個個硬核的大國重器在閱兵式上登場,興奮、驚奇的不只是老兵們,就連一些資深的軍迷也感嘆,在閱兵後變成了“軍盲”。

總臺軍事觀察員 魏東旭:軍迷變軍盲並不是誇張的説法,可以説有很多新式的武器裝備,它是遙遙領先,而且很多的新技術和新理念已經成為現役的作戰平臺,所以對於軍迷而言確實有很多的意想不到。

作為九三大閱兵的壓軸大戲,最後出場的核導彈方隊受到各方高度關注。“驚雷-1”“巨浪-3”“東風-61”“東風-31”,核導彈第一方隊,首次集中展示了陸、海、空基“三位一體”的戰略核力量。

而在核導彈第二方隊,東風-5C液體洲際戰略核導彈壓軸出場。“打擊範圍覆蓋全球”,儘管沒有披露東風-5C的任何性能參數,但這八個字簡短卻極具分量的描述,便如同一記驚雷,點燃了現場觀眾的熱情,也在網絡上成為熱議話題。

除了核導彈,無人潛航器、無人戰鬥機、殲-20S、高能鐳射武器,此次受閱的所有武器裝備,全部都是國産、現役的主戰裝備,並且不少裝備都是首次公開亮相。而本次閱兵更重要的變化是,從展示單一裝備轉向展示完整的作戰體系。

總臺軍事觀察員 魏東旭:閱兵場和戰場是緊密聯繫的,在閱兵式上展示的體系化的作戰能力,還是著眼于未來戰場的,檢閱新型作戰力量,展示新的戰術戰法,都是未來要在戰場上要轉化為制勝能力。不斷前進的人民軍隊,才能夠在各種各樣的作戰環境下能夠打得贏,能夠取得完全的勝利。

“和平發展的道路從來不是祈求來的,而要靠堅持正義、英勇抗爭爭取。”中國在紀念大會上的莊嚴表態,展現著中國以武止戈,用勝利贏得和平的決心和智慧。而中國軍隊維護世界和平的強大實力,也向世界表明,中國力量每增長一分,世界和平的希望就增多一分。

中國社會科學院世界歷史研究所所長 劉作奎:以武止戈,強大的武力是維護世界和平最根本的保障,只有自己強大,自己有了底氣,和平才能得到維護,所以這次閱兵向世界展示的就是,我們祖國強大了,我們發展了,但是我們牢記我們永遠是維護世界和平的一支最重要的力量。

2025年9月3日,78歲、應邀出席九三紀念活動的日本前首相鳩山由紀夫,是頂著日本國內巨大的壓力,來到中國的。其實,早在2013年,當時已辭任首相的鳩山由紀夫,就曾在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,做出過這樣的表態:“我為當年日本兵犯下的罪行道歉,真心希望歷史悲劇不再重演。 ”今年七月,他在接受記者採訪時表示,日本必須對侵略歷史持續保持歉意。

日本前首相 鳩山由紀夫:雖然日本國內對此有各種批評意見,但是我作為一個日本人以及日本的前首相,我認為必須正視過去的歷史,並以史為鑒。對於奪去很多人生命,過去日本發動侵略戰爭的歷史,我作為一個日本人,懷著反省和謝罪的心情參加了紀念大會。

上海師範大學教授 上海抗戰研究戶會會長 蘇智良:這一次,日本還動用了很多官方的錢,去説服亞洲和其他國家,不要參加九三閱兵,這個新聞可以説十年前沒有。鳩山前首相這次用了謝罪這個詞,日本的政治家,用這個詞鳳毛麟角,所以未來東亞非常重要的,就是日本應該要改變它的歷史觀。

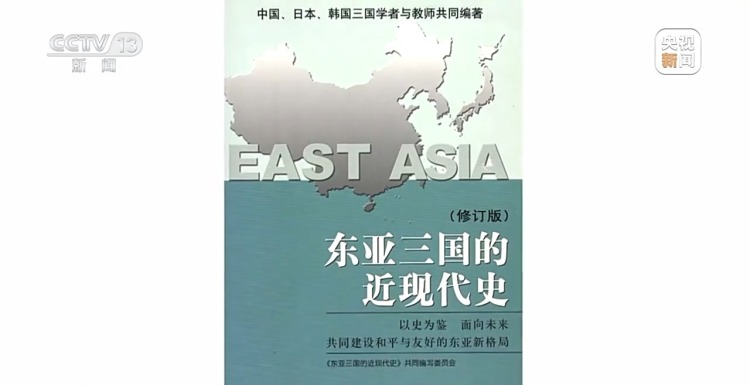

80年了,如今,在日本國內,日本右翼歪曲歷史、淡化侵略的影響力,日本的教科書就是最集中的體現,對於侵華史實一減再減,有的甚至完全刪除。為了阻擋這一逆流,中日韓三國學術界多年來也進行著共同努力。2005年,《東亞三國的近現代史》面世,國內學者蘇智良,就參與了當時的編撰工作。

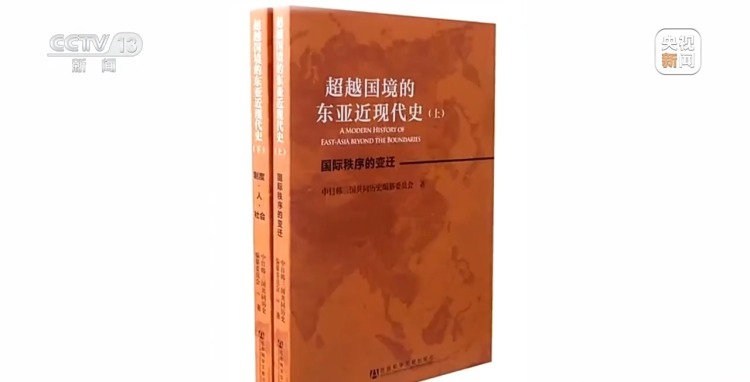

此後,在這本書編撰經驗基礎上,2013年《超越國境的東亞近現代史》面世,更加鮮明地體現了“共有的歷史認識”。到了2017年,中日韓三國學者著手第三次編撰共同歷史教材。儘管這一任務面臨諸多挑戰,但在蘇智良看來,這項工作必須持續推動。歷史,不僅是一本教科書,更是一劑清醒劑,它會時刻警醒著人們,戰爭的殘酷與和平的可貴。

蘇智良:我認為人類要明智走向未來,就應該追求盡可能共同的歷史觀,一本書一次不可能達成共識,可以逐漸求同存異、減少差異。這樣未來也許能夠更擴大這种經貿社會文化交往。

英國小夥傑凱,同樣認識到捍衛歷史真相的重要性。在和一位中國女孩結婚後,他把家安在了哈爾濱,而一次參觀侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館的經歷,也改變了他之前對二戰歷史的看法。在他從小學習的英國課本上,沒有關於日本731部隊的歷史,於是,他將了解到的發在了網絡上,許多西方的網友,才第一次了解到日軍侵華的歷史,也第一次了解到中國對世界反法西斯戰爭的重要貢獻。

傑凱:其實大部分人是在感謝我們去分享這段歷史,完全之前沒有機會了解這段歷史。我們看到過一些韓國人或者馬來西亞人、印度尼西亞人,也都留言説,也非常感謝把這段歷史講出來,也有挺多日本人説希望自己能去。

長期以來,在歐美國家的二戰史書寫中,往往會忽視中國抗戰的角色與貢獻。正如美國有線電視新聞網的評論所説的那樣,“中國是第二次世界大戰太平洋戰區盟軍的重要夥伴,但卻常常被忽視”。但事實則是,世界反法西斯戰爭中,中國人民抗日戰爭開展時間最早、持續時間最長。

聯合國秘書長 古特雷斯:事實是,二戰的爆發是由日本對中國的侵略引發的,當時的九一八事變廣為人知。所以,把二戰的時間簡單界定為1939年至1945年,是片面的。我們需要有更全面的視野,必須承認中國多年來的抗日鬥爭,是抗擊日本的決定性因素,為削弱日本做出了根本性貢獻。

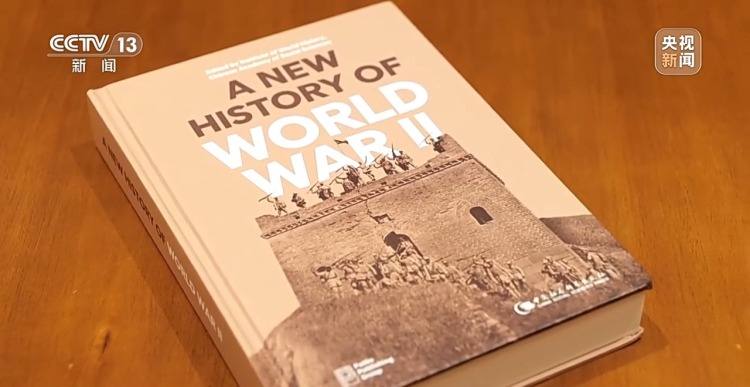

關於二戰史,中國的學術界率先提出,應該將1931年九一八事變視為二戰開端。去年,英國學者理查德·奧弗裏出版的《二戰新史——1931-1945》中,就將二戰的開端提前到了1931年。

今年8月底,由國內學者編纂的《新編第二次世界大戰史》英文版,在希臘雅典出版發佈,西方學者評價,這部新書展現了中國學者對二戰的認識,彌補了西方歷史中長期忽視中國角色的空白。面向未來,中國抗戰歷史的真相,依然需要繼續融入國際二戰史的敘事討論之中,這有待於更多史實的挖掘整理,有待於國際合作的進一步加強。

劉作奎:我們原創性話語表述叫東方主戰場,但是西方用一個對應的英語,也翻譯成Eastern Theatre,這是一個好事。任何一個話語敘事,如果想讓國際社會能接受,一定要有強有力的事實基礎,所以西方學術界也在説,你們很多觀點很好,也得到部分認同,但是還需要加證據,越是紮實可信的,就越有利於我們的傳播,越有利於形成國際認可的一個結果。

在本週三紀念大會的結尾,當8萬羽和平鴿、8萬隻彩色氣球飛向天空,在一片歡呼聲中,迪拜中阿衛視的駐華記者方浩明,也觸動了無數中國人的內心,這位出生在伊拉克的記者,在紀念大會現場,無法抑制住自己的情緒。

迪拜中阿衛視記者 方浩明:我是出生在一個戰爭的國家,我平時報道的東西,大部分也是看到很多戰爭的地方,當和平鴿飛起來的時候,我真的沒忍住,那個畫面真的是太感人了,也是這輩子都不會忘記的。當你真正知道不和平是什麼樣子,和平是什麼樣子的時候,你的感覺完全不一樣。

銘記歷史,緬懷先烈,珍愛和平,開創未來,正是本次紀念大會的主題。而對於中國的年輕一代來説,儘管戰火紛飛的年代已經遠去,但對歷史真相的尋找,永遠不能停止。

今年8月,一條新聞,讓山東濟寧的自媒體博主田旭頗為觸動,99歲的抗戰老兵沈長龍,用木頭雕刻出一位老戰友年輕時的模樣,老人盼望著,能和他再見上一面。影視專業出身的田旭,想到了能不能借助人工智能,幫助老人圓夢。

田旭:沈爺爺有一句話讓我感覺非常辛酸,就説夢裏天天見的人,可現在怎麼見不著了呢。有些時間我們是可以等到的,但是他們可能等不了了。這件事情一定要儘快地、趕緊地去做。

田旭找來一位模擬畫像師,在照片基礎上,再根據沈長龍的描述,畫出了一張老戰友二十多歲時的畫像,隨後通過AI軟體生成彩色照片和視頻,經過半個多月的努力,當年那個曾幫自己打草鞋墊子、教自己用手槍的老戰友,出現在了沈長龍的面前。

山東省日照市抗戰老兵 沈長龍:褂子上,那個補丁你還沒縫啊。

田旭:我當時認為沈爺爺應該會知道,這是我給他放的視頻,這是假的,沒想到爺爺會説出來那麼一句話,就在那一刻的時候,我們現場所有的人心都放下了。我特意跑去問沈爺爺,我問這是誰,他説是來永年,那一刻真的我感覺,這麼多天以來,所有的付出全都值了。他説我要用木頭刻個相框,把這些照片給框起來,好好留著。

來自雲南昆明的年輕人遲順傑,則把目光投向了抗戰影像的修復上。八十多年前的歷史影像,多是黑白,且模糊不清。在遲順傑進行4K修復和AI上色後,淞滬會戰、南京大屠殺、東京審判,這些珍貴的歷史畫面,可以變得清晰可見。十分鐘的鏡頭,需要整整兩天才能修復完成,而遲順傑面對的,常常是上百分鐘的歷史影像。

遲順傑:我覺得每天都很有勁,在做一件我很想做的事。電視劇在演繹比如説失去親人,因為在裏面被日軍殺害,失去親人演員是號啕大哭的,但去看歷史影像,有一個父親抱著他剛被日軍殺害的孩子,他沒有眼淚,他就是很絕望,心如死灰地抱著。恰恰是這樣的真實,這些細節去觸動到大家,會使他們看下去了解到,原來抗戰是那麼艱苦。

遲順傑修復的影像,收到了不少網友稱讚。透過這些影像,年輕人,可以盡力地,去了解歷史的真相。

遲順傑:我看九三閱兵很大感觸,是終於不用再挨打。無形當中讓大家對這幾十年國家的發展、強大,我覺得會有一個非常貼切的認知。從當初沒有海軍,沒有空軍,甚至炮兵也很少,到現在我們其實不止有海軍、空軍、陸軍,我們連太空軍都有了。

今年的九三紀念,對於來自台灣的新聞主播何橞瑢來説,感受更為豐富。在收到九三閱兵觀禮請柬後,她和團隊提前半個月就從台灣出發,第一次來到北京的這位台灣記者,在緊張準備著閱兵採訪工作的同時,也在新奇地觀察著大陸的發展。而週三當天,很多台灣媒體和自媒體,也都在持續滾動播放著閱兵儀式。

台灣中天電視主播 何橞瑢:對我來説是現場能感受到氛圍的轉換,從前面是大家驚嘆、震驚、震撼,前面給你看的是國之重器,到後面就是要告訴大家,我今天有這些實力,我追求的是和平。我覺得,兩岸之間的連接也是敞開心胸,它就會更加緊密緊扣。

天安門上空的和平鴿,寄託著中國人民對和平的追求。而在本次抗戰勝利80週年紀念活動的首場記者招待會上,外交部部長助理洪磊提到,新中國成立後,中國從未主動挑起過一場戰爭,從未侵佔過別國一寸土地,從不搞代理人戰爭,是唯一將走和平發展道路寫入憲法的大國。本次接受檢閱的13個徒步方隊裏,頭戴藍色貝雷帽、胸前係著藍色絲巾的中國維和部隊方隊,已是第二次接受檢閱。中國軍隊參加聯合國維和行動35年來,派出的維和官兵有5萬多人,執行過26項聯合國維和行動。

中國人民大學國際事務研究所所長 王義桅:天安門城樓後面是故宮,故宮上面是太和殿、保和殿、中和殿,都是和,中國人講的是和為貴。所以,我們講不戰而屈人之兵,善之善者也,我有這個能力,但是我還不用。希望其他國家和地區都不要用戰爭的方式,來解決衝突,和為貴的思想不僅是屬於中國的,它應該也屬於世界。

9月3日,紀念大會圓滿落幕,一隻和平鴿,就落在天安門廣場上逐漸退去的人潮裏。一位網友寫道,“和平就在我們身邊。”

編導丨張大鵬 李昕璘