近日,特朗普政府擬派兵多地的表態持續引發關注,聯邦與地方的博弈不斷發酵。如今,芝加哥成為風暴焦點。一邊是暴力犯罪率下降,一邊是槍擊事件頻發,芝加哥治安究竟如何?而另一頭的歐洲盟友近期也陷入“調兵”之爭,美歐兩場“調兵”又有何關聯?釋放什麼信號?

抗議“調兵”

槍擊頻發

當地時間9月1日,美國勞工節,全美50個州爆發近千場示威活動。在芝加哥,民主黨籍市長布蘭登·約翰遜帶領抗議民眾,喊出“芝加哥沒有軍隊”的口號。然而,也是在勞工節期間,芝加哥發生多起槍擊事件,導致至少50多人受傷、8人死亡。

“芝加哥弱勢群體制度已崩潰”

美國保守派政治評論員 比爾·奧萊利:在過去的5年裏,芝加哥有近4000人被謀殺,其中84%是黑人。保護芝加哥弱勢群體的制度已經崩潰,芝加哥的貧民區沒有秩序。如果你是兇手,你就會逍遙法外。

暴力犯罪率大幅下降

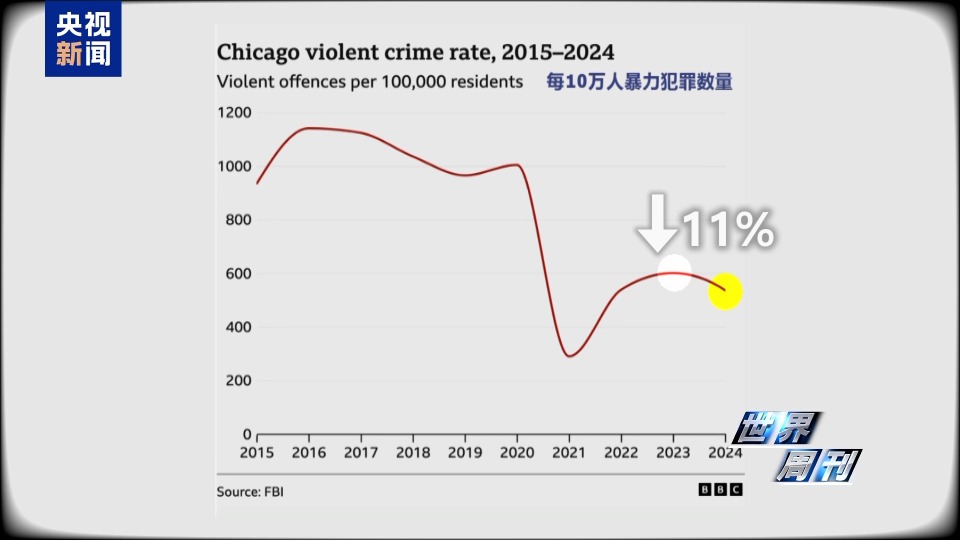

而英國廣播公司援引美國聯邦調查局(FBI)的數據顯示,2024年,芝加哥每10萬人中有540起暴力犯罪,暴力犯罪率比2023年下降了約11%。

民意撕裂

這樣的撕裂與對立,同樣存在於民意之中。對於是否同意聯邦政府向芝加哥派兵,當地民眾的態度也截然不同。

芝加哥市民:我們可以團結一致,自己解決問題。我們不需要其他人進來檢查我們的社區,告訴我們什麼時候、怎麼做,不需要。

芝加哥市民:這是個好主意。我認為這對城市和社區安全都更好。這裡治安很糟糕,我認為國民警衛隊進駐非常非常好。

歐洲“調兵”旨在給美國“傳話”?

就在美國圍繞“調兵”是否合法展開大爭論之時,歐洲主要國家近期也陷入了“調兵”之爭。本週,由英法主導的“志願者聯盟”會議為爭議已久的“歐洲向烏克蘭派兵”的説法提供了某種可能性。

對此,德國馬歇爾基金巴黎辦公室主任馬丁·昆塞茲表示:“歐洲人想表明,他們正在做功課,他們有能力為烏克蘭提供真正的安全能力。但也許更重要的是,這是在向美國傳遞信息。”

2025年9月5日,俄羅斯總統普京在符拉迪沃斯托克表示,在簽署和平協議之前,任何部署到烏克蘭的外國軍隊都將被視為俄羅斯軍隊的合法打擊目標。

此前一天,9月4日,主要由歐洲國家組成的所謂“志願者聯盟”在巴黎舉行會議,商討烏克蘭安全保障問題。

會後,法國總統馬克龍宣佈,以歐洲國家為主的26國在會上正式承諾向烏克蘭部署“保障部隊”。

馬克龍承諾,這些部隊“將在停火或和平協議生效後的第二天進行部署,並且不會部署在前線”。

在英國《每日快報》看來,“志願者聯盟”的軍事力量宣稱將在“地面、海上和空中進行部署”,但究竟會在哪出現,並不明確。

而領導“志願者聯盟”的英法把具體操作步驟稱作不公開的“秘密”,究竟是避免讓俄羅斯知道還是掩蓋內部分歧,令人一頭霧水。

模倣拿破侖“手插口袋”?

馬克龍的“法式優雅”不同尋常

媒體注意到,馬克龍突然變強硬和“不按常理出牌”,恰好發生在參加完美烏歐領導人會晤幾個小時後。

當地時間8月18日,歐洲多國領導人和烏克蘭總統澤連斯基“組團”訪美,與美國總統特朗普舉行會談。

而在當天集體合照時,馬克龍將左手插進褲兜,被外界解讀為疑似模倣拿破侖“手插口袋”姿勢。

波蘭《事實報》對此評論稱,“馬克龍口袋裏的手,可能藏著對白宮的輕蔑”。而隱藏的手臂也恰恰與拿破侖慣用的“藏手禮”相吻合。

與合照中澤連斯基的“武士站”相比,馬克龍憑藉“法式優雅”和“桀驁不馴”,也不動聲色地搶佔了“C位”。

與之對照的是,此前在援烏中表現最積極的英德以及歐盟主席馮德萊恩,在不經意間被“邊緣化”了。

“讓歐洲上桌”,此前一直是歐洲國家對俄烏衝突談判的核心訴求之一。

而此前,作為“志願者聯盟”“後盾”的美國,已多次明確表示不會派兵。

實際上,“志願者聯盟”這個詞彙最早出現,還是2003年美國繞過聯合國發動伊拉克戰爭之時。當時英國等“美國盟友”為了表示支持,宣稱組織了“志願者聯盟”。

值得注意的是,2003年3月,烏克蘭就被白宮列入支持美國的“聯盟”名單中。

而當時絕大多數歐洲國家對美國的支持,僅停留在為美國軍機開放領空上,但2003年7月英國《衛報》報道説,儘管沒有得到聯合國動用軍事力量的授權,烏克蘭仍將向伊拉克派遣一支1800人的地面“維和部隊”。

據美國軍史中心統計,2003到2005年,烏克蘭累計向伊拉克派遣了7000名士兵。

美國外交關係協會更是把烏克蘭定義為伊拉克戰爭中“華盛頓最堅定夥伴”之一。

而伊拉克戰爭“志願者聯盟”最後出現,則是美國在伊拉克焦頭爛額,被迫“收拾殘局”之時。

“普利文計劃”幽靈又在回蕩

在一些歐洲媒體看來,75年前的“普利文計劃”幽靈又在歐洲回蕩。

勒內·普利文,曾兩度出任法國總理,被看作是“北約策劃師”。1950年7月,普利文提出一項以法國為核心建立“歐洲防務共同體”的計劃,也就是成立“歐洲軍隊”,並把北大西洋和歐洲防務統一于單一司令部的方案,史稱普利文計劃。

當時正值朝鮮戰爭爆發,美國急於武裝德國,對普利文計劃表示支持。但由於西方各國矛盾重重,“歐洲防務共同體”條約就連在法國議會也沒有得到通過。但在普利文計劃的基礎上催生了針對蘇聯的北約。這也成為法國日後不斷念想的“歐洲軍”的由來。

如今,由北約成員英法牽頭,以美國為後盾的“志願者聯盟”會不會導致“新北約”的誕生,也引起多方質疑。

美歐兩場“調兵”隔空“交鋒” 難掩各自裂痕

9月5日,美國總統特朗普簽署行政令,將美國國防部正式更名為“戰爭部”。

按照美國國防部長赫格塞思的説法,這意味著美軍的任務將“不僅僅是防禦,更是進攻”。

而本週美歐兩場“調兵”看似相互獨立,實則又相互關聯,體現出美歐之間戰略重心的調整以及各自內部的分歧與裂痕。無論是美國的“重振美軍”,還是歐洲大國的“重整軍備”,都將對國際局勢産生深遠的影響。