歷史的征程波瀾壯闊,奮進的腳步從未停歇。

南海之濱,廣西平陸運河建設現場機聲轟鳴,通江達海的世紀工程正在全力衝刺;長江上游,“萬里長江高鐵第一隧”,渝廈高鐵重慶菜園壩長江鐵路隧道盾構段順利貫通;東北平原,全球最快高鐵CR450正在沈白高鐵開展運行試驗,運行速度一次次刷新……一個個精彩瞬間,繪就了“十四五”收官之年的壯麗畫卷。

5年前,黨的十九屆五中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。這份在習近平總書記親自領導下、匯聚全黨全國智慧編制而成的行動綱領和政治宣言,擘畫了中國面向未來的宏偉藍圖。

△2024年12月11日至12日,中央經濟工作會議在北京舉行。習近平總書記出席會議併發表重要講話。

以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民勠力同心、砥礪前行,我國經濟社會發展取得新的開創性進展、突破性變革、歷史性成就,中國式現代化邁出新的堅實步伐。

剛剛過去的國慶假期,首艘國産大型郵輪“愛達·魔都號”滿載近五千名賓客在海上同慶華誕。目前,第二艘姊妹船“愛達·花城號”已在船塢內完成85%的建造進度,建造效率較首制船提升20%。

最新數據顯示,“十四五”期間,中國造船業三大指標繼續領跑全球。截至今年6月底,在全球新船訂單中,中國船廠承接了64.2%的訂單,比“十三五”期間高出15.1個百分點。隨著一批高端化、智慧化新船型相繼交付,中國造船實現了從規模領先到實力領跑的跨越。

製造業是國家經濟命脈所繫,是立國之本、強國之基。習近平總書記高度重視製造業的發展。

2023年全國兩會,在參加江蘇代表團審議時,總書記強調:“任何時候中國都不能缺少製造業。”今年5月,總書記在河南洛陽軸承集團股份有限公司考察時指出:“我們堅持走自主發展實業的道路,靠自己的力量發展工業、製造業,這條路是走對了!”

總書記卓越的戰略眼光,引領著14億多人口的大國持之以恒佈局發力,“立國之本、強國之基”一步步夯實。

2020年至2024年,我國全部工業增加值從31.3萬億元增長到40.5萬億元,製造業增加值從26.6萬億元增長到33.6萬億元;“十四五”期間,我國製造業增加值增量預計達8萬億元,對全球製造業增長貢獻率超過30%。

製造業的亮眼成績單是經濟高品質發展的生動縮影。“十四五”期間,我國經濟總量連續跨越110萬億元、120萬億元、130萬億元幾個臺階,今年預計可達140萬億元左右,對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右。5年經濟增量預計超35萬億元,相當於再造一個長三角。

△“十四五”期間,國産大飛機C919實現常態化商業運營,目前累計獲得國內外訂單超過1000架。

經濟高品質發展,既有清晰的思想引領,也有系統的戰略謀劃。

2024年7月,黨的二十屆三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。以經濟體制改革為牽引,黨的二十屆三中全會部署的300多項改革舉措漸次推出,在實踐、認識、再實踐、再認識中,進一步全面深化改革不斷向廣度和深度進軍。

2024年9月,習近平總書記主持中央政治局會議。會議果斷部署一攬子增量政策,社會信心有效提振,經濟明顯回升,全年經濟社會發展主要目標任務順利完成。

2025年2月,在中國經濟巨輪迎難而上、乘風破浪的關鍵時期,習近平總書記出席民營企業座談會併發表重要講話,激勵廣大民營企業和民營企業家為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。

…………

以習近平同志為核心的黨中央統攬全局、引領航向,堅持一張藍圖繪到底,我國經濟頂住了壓力、增加了規模、提升了品質。放眼全球,仍然是“風景這邊獨好”。

10月12日,國家天文臺發佈消息,“中國天眼”FAST發現的脈衝星數量達到1152顆,這一數量已遠超同一時期國際上其他望遠鏡發現脈衝星數量的總和。

“中國天眼”是國家重大科技基礎設施,實現了我國在前沿科學領域的一項重大原創突破。“十四五”開局之年的2月,習近平總書記來到貴州,親切會見了“中國天眼”項目負責人和科研骨幹,並視頻連線“中國天眼”總控室的科技工作者代表。總書記勉勵大家大力弘揚科學家精神,勇攀世界科技高峰,在一些領域實現並跑領跑,為加快建設科技強國、實現科技自立自強作出新的更大貢獻。

△“十四五”期間,FAST取得了一批重大原創成果,讓中國射電天文研究實現了從跟跑到領跑的跨越。

科技創新是高品質發展的動力之源。習近平總書記強調:“無論國際風雲如何變幻,我們都要堅定不移做好自己的事情,不斷做強經濟基礎,增強科技創新能力,提升綜合國力。”

從實驗室、研究院到製造業企業、工業園區,習近平總書記一次次深入科技創新最活躍的地方,為加快實現高水準科技自立自強指明前進方向。

2023年9月,總書記在黑龍江考察期間創造性提出了新質生産力的概念,此後又作出“特點是創新,關鍵在質優,本質是先進生産力”的深入闡釋。今年全國兩會,總書記在江蘇代表團參加審議時,再次就發展新質生産力作出新的論斷:“科技創新和産業創新,是發展新質生産力的基本路徑。”

今年7月,總書記來到山西陽泉閥門股份有限公司考察調研。生産車間裏,總書記不時駐足察看,詳細了解産品生産和銷售情況。他強調:“實體經濟不能丟,實體經濟裏邊的傳統産業不能丟,要通過科技創新實現轉型升級。”

向“新”而行,以“質”致遠。“十四五”時期,我國全球創新指數排名躍升至第十位;科技創新和産業創新加速融合,經濟高品質發展動能澎湃。

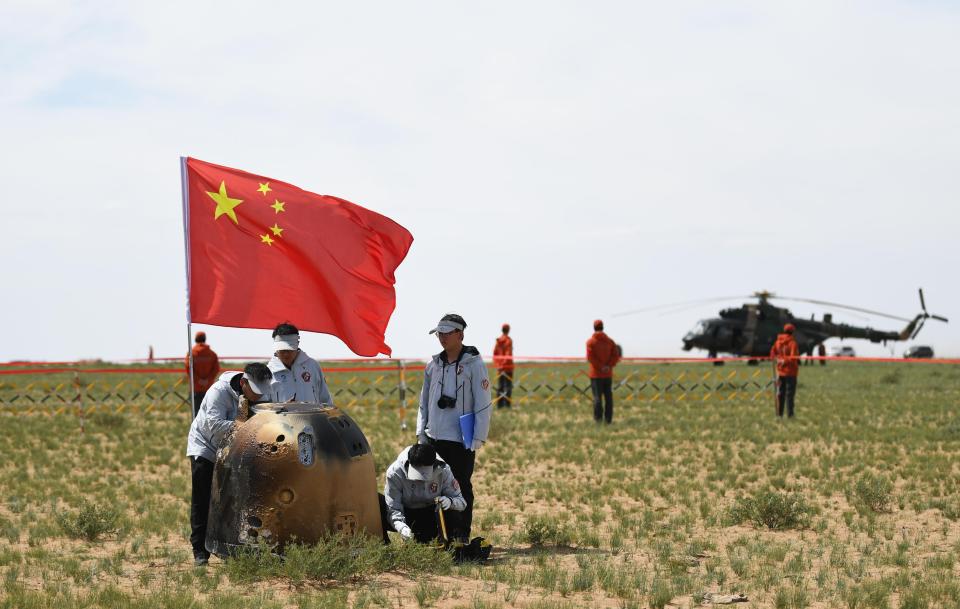

△2024年6月25日,嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣本安全著陸在內蒙古四子王旗預定區域,探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功。

向創新要動力,向改革要活力。

加快構建高水準社會主義市場經濟體制,為非公有制經濟發展營造良好環境;全國統一大市場建設向縱深推進,充分發揮超大規模市場優勢;統籌推動區域協調發展戰略實施,把發展落差的勢能變成協同發展的動能;實施自由貿易試驗區提升戰略,以高水準開放塑造參與國際合作和競爭新優勢……“十四五”時期,面對新的時代形勢和課題,以習近平同志為核心的黨中央瞄準重點任務、抓住關鍵環節,謀劃推動一批戰略性、創造性、引領性改革;習近平總書記主持或出席一系列重要外交活動,向世界傳遞中國堅定不移推進高水準對外開放強音。

無論外部環境如何變化,我們都堅定信心、保持定力,集中精力辦好自己的事,以高品質發展譜寫中國式現代化新篇章。

時間的刻度,成為我國可再生能源發展的最好注解——

1分鐘,神州大地上旋轉的風機可以發出近190萬度電,能節約標準煤570噸;1天,我國新增光伏裝機規模超過100萬千瓦,相當於安裝一台世界單機容量最大的水輪發電機組;1個月,我國可再生能源可發出2900億度電,相當於英國一年的發電量……“十四五”期間,我國可再生能源裝機規模快速提升,構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系。

能源安全事關經濟社會發展全局。2021年10月,習近平總書記來到位於山東東營的勝利油田。鑽井平臺10多米高,總書記沿著鐵梯登上,同正在作業的石油工人親切交流。“石油能源建設對我們國家意義重大,中國作為製造業大國,要發展實體經濟,能源的飯碗必須端在自己手裏。”

“能源安全關係我國經濟社會發展全局,是最重要的安全之一。”2023年1月18日,農曆臘月二十七,總書記在同塔裏木油田公司輪南油氣儲運中心西氣東輸第一站克拉集氣區連線時,強調抓安全生産、確保平穩供氣的重要性。

對於14億多人口的發展中大國而言,糧食安全是另一個必須端穩的“飯碗”。2022年4月,習近平總書記在海南考察,第一站就來到三亞崖州灣種子實驗室,指出“中國人的飯碗要牢牢端在自己手中,就必須把種子牢牢攥在自己手裏”。

2024年3月,在湖南召開的新時代推動中部地區崛起座談會上,總書記強調,要把保障國家糧食安全擺在突出位置,守住耕地這個命根子。

△2025年9月14日,四川成都崇州市隆興鎮十萬畝糧食綜合示範基地水稻喜獲豐收。

安全是發展的前提,發展是安全的保障。

為“關鍵少數”上“開年第一課”,強調“要著力防範化解金融風險特別是系統性風險”;主持中央政治局集體學習時,指出“要統籌好新能源發展和國家能源安全”;在地方考察時來到田間地頭,叮囑“糧食安全必須靠我們自己保證”…… 面對國際社會的風雲變幻,習近平總書記以深刻的憂患意識和深遠的戰略眼光,在因勢而謀、因勢而動、順勢而為中把握戰略主動,牢牢掌握我國發展和安全主動權。

“十四五”時期,我國已累計建成超10億畝高標準農田,穀物、肉類、蔬菜、水果等産量均居世界首位,2024年全國糧食産量首次突破1.4萬億斤;建成全球規模最大電力基礎設施體系,發電裝機容量佔全球三分之一;擁有全球規模最大、門類最齊全、體系最完整的製造體系,200多種主要工業品産量世界第一……面對更趨複雜嚴峻的外部環境,我國構築起更加堅實的物質技術基礎,有效築牢國家經濟安全屏障。

△山東日照港集裝箱碼頭,一派繁忙景象。日照港于2022年突破5億噸吞吐量,成為全球最年輕的5億噸級港口。

潮平兩岸闊,風正一帆懸。

金秋10月,黨的二十屆四中全會將在北京召開,研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。

在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,我們有信心、有能力、有條件高品質完成“十四五”規劃目標任務,科學謀劃“十五五”時期經濟社會發展,推動中國經濟航船駛向更光明的未來。

總監製丨閆帥南 王姍姍

監製丨馬麗君

製片人丨興來 寧黎黎

執筆丨楊彩雲