9月30日,荷蘭政府以一紙部長令,試圖奪取中資控股企業安世半導體的控制權,令世界震驚。

一個半月以來,該事件愈演愈烈,引發全球産業鏈震蕩。本週,這場“半導體劫案”終於迎來新的轉捩點。先是荷蘭宣佈將放棄接管安世控制權,接著又表示將派高級代表團來華尋求磋商。

事實上,這場精心佈局的“大劫案”的複雜程度遠超人們的想像。它並非一起單純的商業糾紛,背後是美歐對中國發起的又一場關於技術、産業鏈和地緣政治的圍獵。

當地時間11月13日,英國《衛報》刊登了對荷蘭經濟大臣卡雷曼斯的專訪。

專訪中,這位在荷蘭政壇資歷尚淺的經濟大臣卡雷曼斯感謝中國就安世半導體事件所採取的積極措施,但對於自己搞出來的爛攤子,卻仍然不知悔改:“如果我身處同樣的位置,擁有我現在所掌握的信息,我仍會再做同樣的事。”

對此,中國商務部發言人回應稱,中方對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿。

要知道,也是在13日這天,中方剛剛宣佈同意荷蘭經濟部派員來華磋商的消息。

中國商務部新聞發言人何亞東:安世半導體問題發生以來,中方一直本著對全球半導體産供鏈穩定與安全的負責任態度,與荷方進行了多輪磋商,並同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。

反觀卡雷曼斯毫無戰略判斷力且極不負責任的言論,歐洲汽車行業深感不安。

德國汽車研究中心中國事務總監費蓓婭:歐盟和荷蘭政府現在應該做的就是與中國對話。

法國《費加羅報》則提醒稱,這場由荷蘭政客無端掀起的“安世風暴”,不僅“凸顯了歐盟的無力”,而且令“歐洲大陸依舊繼續顫抖”。

時間回撥到一個半月前。

當地時間9月30日,荷蘭經濟部下達部長令,以所謂“國家安全”為由,要求對安世半導體實施全球運營凍結。緊接著,阿姆斯特丹上訴法院企業法庭裁決,暫停該公司中國籍CEO張學政的董事職務。

總部位於荷蘭的安世半導體是全球最大的基礎型晶片製造商之一,主要為汽車和消費電子行業生産晶片。它的前身是荷蘭恩智浦的標準産品部門,2019年被中國企業聞泰科技收購。換句話説,安世半導體是一家中資控股的跨國企業。

《經濟學人》刊文稱,荷蘭從中國控股者手中搶奪安世的控制權。

的確,荷蘭政府此次針對中國企業的行為堪稱“明搶”。

荷蘭政府宣稱,部長令是依據《貨物可用性法案》下達的,旨在防止關鍵商品在緊急情況下被禁用,保障本國和歐洲的經濟安全。

《貨物可用性法案》是在1952年冷戰時期為“戰時物資保障”制定的法律,最初旨在確保在戰時或自然災害期間能獲得燃料、食品、藥品等基本物資,允許政府在“關鍵産品或服務的可用性”受到風險時進行干預,甚至可暫時接管私營公司。

值得注意的是,在此之前,該法案並未真正啟用過。如今首次啟用竟然是被應用於正常運營的跨國企業上。

10月23日的布魯塞爾歐盟峰會上,面對各國記者的追問,荷蘭首相斯霍夫説此舉只針對公司管理層,而非針對中國。

荷蘭首相 斯霍夫:我們接管安世,是因其CEO管理不善,不是針對中國。

然而,另一邊,荷蘭經濟大臣卡雷曼斯面對記者提問時,卻一不小心説出了“大實話”。

記者:這項1952年的法律,從未被使用過。如今為什麼使用該法律?

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯:因為安世半導體在全球晶片領域是一家非常重要的企業。

事實上,回顧安世的前世今生,它今天的遭遇,就像是一個歐洲版的“東郭先生與狼”故事。

2006年,荷蘭飛利浦公司將半導體業務部剝離出來成立恩智浦公司,但恩智浦經營不善、負債纍纍。

2016年,恩智浦為完成與高通的合併,決定將標準器件業務板塊剝離出售。

2017年,中國投資者以27.5億美元的價格收購該業務部,並將其更名為安世半導體。

2019年,中國電子和計算機設備製造商聞泰科技全資收購了安世半導體的控股權,使其成為一家中資控股的荷蘭公司。

此後多年,在中資的巨大投入下,安世不僅償還了所有前期債務,實現“零負債”,還完成了技術升級和全球佈局,並在全球半導體供應鏈中佔據著關鍵地位。五年來,該公司為荷蘭貢獻了約1.3億歐元的企業所得稅,對荷蘭經濟發展帶來了巨大貢獻。

然而,地緣政治的陰影從未遠離。

此次在荷蘭政府出手後,安世半導體的三名外籍高管迅速向阿姆斯特丹上訴法院申請調查自家公司。而該法院也未經充分審理就草草作出裁定,暫停了中方CEO的職務。

法國24電視臺科技編輯彼得·奧布萊恩:他們聲稱原因是不想讓敏感技術洩露到中國。

然而,這種“內外合謀”的跡象,引發了外界對程式公正的嚴重質疑。

荷蘭烏得勒支大學教授曼努埃爾·洛金批評稱,法庭裁決“前所未有且不合常理”,在沒有聽取中方陳述的情況下倉促行動,嚴重背離司法獨立原則。

而國際輿論普遍認為,這場決策的幕後操盤者就是荷蘭經濟大臣卡雷曼斯。

他並非政壇重量級人物,其政治生涯多圍繞地方事務,對國家級安全産業經驗幾乎為零。2025年6月因荷蘭聯合政府解體,當時還是青年、預防與健康國務秘書的卡雷曼斯倉促升任看守政府的經濟大臣。三個月後,他就做出了魯莽的錯誤決策。

荷蘭經濟大臣 卡雷曼斯:人們擔憂對荷蘭和歐洲經濟産生重大影響,這就是我代表荷蘭和歐洲進行干預的原因。

荷蘭憲政制度對看守政府權限有嚴格限制。卡雷曼斯在權力過渡期作出接管安世的重大政策干預,不僅違反憲政慣例,更被反對派質疑為缺乏法理的“擅自決策越權行為”。

11月7日,荷蘭籍歐洲議會議員德克·戈廷克在社交媒體發帖痛罵卡雷曼斯:“真是可恥,一位部長想在選舉前向中國展示自己的實力,既未獲得歐盟的政治支持,也未做好應對經濟後果的準備。”

不過,有分析認為,荷蘭方面種種看似反常行動的背後,藏著美國的“影子”。

在外界看來,荷蘭政府對安世半導體採取行動的時間點十分耐人尋味。

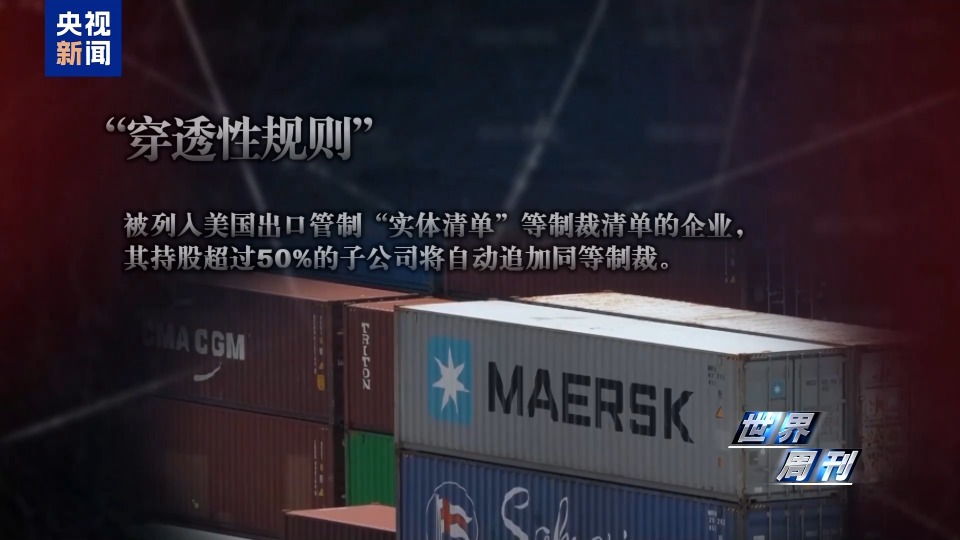

9月29日,美國商務部剛剛發佈所謂出口管制“穿透性規則”:被列入美國出口管制“實體清單”等制裁清單的企業,其持股超過50%的子公司將自動追加同等制裁。

而安世半導體的控股公司聞泰科技在2024年底被列入“實體清單”,作為其全資子公司,安世半導體將會受新規則約束。

然而,就在美國發佈新規則的第二天,荷蘭政府就馬上對安世半導體採取行動。

在外界看來,這種時間上的高度同步,很難用巧合來解釋。

英國《衛報》透露,早在2023年,美國就通知荷蘭,正考慮將安世半導體的母公司聞泰科技列入 “可能對國家安全構成威脅”的“關聯方名單”。

而《華爾街日報》則透露,在聞泰科技2024年被美國列入“實體清單”後不久,一名荷蘭政府官員致信安世半導體的外籍高管,稱安世半導體必須擁有“獨立於實體清單上的股東的運營獨立性”。該報還援引荷蘭法院的文件報道稱,今年6月,美國又不斷向荷蘭施壓。

荷蘭學者奧弗貝克:當我閱讀法院公佈的文件時,我注意到,這起案件中,不僅存在美國對荷蘭的一般性施壓,即告知下一步將實施“穿透性規則”,還有更直接的美國干預。荷蘭政府、經濟部和外交部與美國政府之間,就安世半導體進行了具體的溝通。

在雙方溝通中,美國向荷蘭提出,要想不受“穿透性規則”的制裁,就必須得更換中方CEO以及調整公司股權結構。

荷蘭學者奧弗貝克:美國方面明確告知荷蘭政府,如果想避免安世半導體被列入實體清單,需要滿足兩個條件,一是改變公司股權結構,引入非中資股東;二是更換現任中國籍首席執行官。

面對外界質疑,荷蘭經濟大臣卡雷曼斯堅稱,荷蘭方面是自主做出的決定,矢口否認存在外部壓力。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯:事關重大,有人認為我們一直受到美國人的壓力,我們與美國勾結。事實並非如此,絕對不是。

在分析人士看來,安世事件的背後,更像是美國通過“長臂管轄”和聯盟體系,對中國高科技領域的一次試探性圍獵。一旦成功,那麼這種“荷蘭模式”將可以被迅速複製。

而荷蘭則試圖在中美間走鋼絲,既需要維繫盟友關係,又想借安世事件提升自身對華談判籌碼。

不過,在觀察人士看來,荷蘭此舉無異於“玩火”。

荷蘭海牙戰略研究中心戰略分析師貝內代塔・吉拉爾迪稱,“這種事在歐洲從未有過先例......別讓荷蘭引火燒身。”

而現實則很快就給了荷蘭一個下馬威。

中國的反制措施迅速、精準且有力。

10月4日,中方宣佈禁止安世半導體從中國出口産品。要知道,安世半導體近80%的産品都需要在中國封裝測試,出口管制等於切斷了其産品的全球供應鏈,導致歐美車企面臨“缺芯”困局。

10月14日起,商務部調整稀土出口配額,對半導體製造必需的重稀土實施嚴格管制。一時間,荷蘭的光刻機也陷入了“無土”困境。

這一套反制組合拳,出乎荷方預料,也讓安世半導體全球晶片供應量銳減六成。

中國商務部新聞發言人何亞東:荷方不當干預安世半導體內部事務的做法,造成了全球半導體産供鏈的動蕩和混亂。荷蘭政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求,沒有展示出建設性態度和行動,且升級全球供應鏈危機。對此,荷方應承擔全部責任。

在安世的分工中,安世荷蘭主要負責技術研發;安世中國主要負責加工、測試和封裝環節。

10月29日,安世荷蘭通知客戶,停止向中國工廠直供半導體積體電路的核心材料“晶圓”,進一步加劇了全球供應鏈危機。

然而,讓荷蘭始料未及的是,10月31日中美達成釜山共識,美國暫停實施“50%穿透性規則”,讓荷蘭政府徹底陷入尷尬。

11月1日,中國商務部宣佈對符合條件的相關出口予以豁免,可謂有理有節。

這場由自己引發的“安世風暴”將卡雷曼斯的政治前途拖入不確定區,他不得不尷尬地尋找退路。

11月7日,卡雷曼斯公開表態稱,準備向中方歸還安世半導體的完整控制權。13日,又表示荷蘭政府代表團將前往中國,尋求解決安世半導體公司的問題。

全球供應鏈並非“零和博弈”的戰場,而是利益共享的網絡。

然而,荷蘭對安世的公然搶劫,則是親手製造了一場全球半導體供應鏈地震。

事實上,當超級全球化退潮時,露出的不僅是礁石,還有國家間複雜的博弈與重新定位。而這場“半導體劫案”也再次表明,跨大西洋聯盟從來都沒有放棄冷戰思維。

11月13日,據路透社援引知情人士報道稱,安世半導體的歐洲客戶正與該公司合作,尋找一種能夠繞過政府的變通方法,直接從歐洲工廠購買硅晶圓,自己運往中國,並與中國工廠簽訂合同進行最終封裝。

這個被稱為“臨時補丁”的計劃更加凸顯出“安世大劫案”給歐洲企業留下的巨大不安全感。

德國安緯諮詢公司合夥人馬丁·蓋斯勒:安世的晶片幾乎存在於歐洲車企所有的産品中。很多企業聲稱自己並沒有直接從安世採購,這在技術層面上確實沒錯。但通過一級供應商,歐洲車企依然受到嚴重影響。

德國汽車研究中心中國事務總監費蓓婭:供應商們把大量晶片交付給歐洲製造商,因此,所有購買安世半導體晶片的人,實際上都受到了影響,幾乎涵蓋了所有歐洲製造商。

據歐洲汽車行業官員透露,安世(荷蘭)目前仍未向安世(中國)供應晶圓。德國汽車工業協會主席希爾德加德·米勒警告稱:“如果晶片供貨中斷不能儘快解決,德國汽車産業短期內會面臨嚴重生産限制,部分工廠停産已成大概率事件。”

德國汽車研究中心中國事務總監費蓓婭:通常情況下,這類商品晶片都是批量採購。雖然它們價格不高,但你不會一次性購買一整年的生産用量,你可能只會在需要的時候購買一兩個月的用量,以便更好地進行倉儲管理。從這個角度來看,你會非常依賴中國工廠及時供貨,否則你就不得不停産。

目前,安世半導體的晶片年出貨量超1000億顆,是全球眾多頭部汽車廠家的供應商。寶馬、奔馳、大眾、特斯拉等都是其客戶。

法國24電視臺科技編輯彼得·奧布萊恩:安世半導體是一家非常重要的汽車行業供應商。美國和歐盟有很多汽車製造商,已經對當下的局面表示擔憂。寶馬、本田、福特等車企都認為,如果安世半導體的問題得不到解決,將會帶來很大的困擾。

行業估計,整個安世半導體全球産能將影響到全球約9000萬台汽車,12億台手機,1200萬台伺服器。

德國安緯諮詢公司合夥人馬丁·蓋斯勒:以博世和採埃孚為例,這兩家都是最重要的採購商。目前都已經開始在主要工廠減緩生産。而在歐洲汽車行業,一切都是“準時制”“程式化”運作,這意味著僅僅幾天之內,這種連鎖反應就會波及大眾以及德國其他整車製造商的工廠。

晶片“斷供”衝擊波不僅影響了歐洲,更是一場蔓延全球的危機。

據路透社報道,日本日産計劃對Rogue車型減産900輛,並對位於九州和追浜的工廠進行小規模調整。

日産汽車公司首席執行官伊凡·埃斯皮諾薩:在我們的年終預測中,已預留了250億日元準備金,以應對這一影響。

日本第二大汽車製造商本田11月7日也將全年業績預期下調了五分之一,部分原因就是安世半導體晶片的潛在短缺。

事態的發展似乎頗具諷刺意味。荷蘭政府以“保衛供應鏈”為名,親手製造了供應鏈斷裂點。國際商會(ICC)就直接批評荷蘭的搶劫行徑是“破壞法治基石”。

荷蘭經濟學家羅格·博文德稱,“這無異於向全球投資者宣告——在荷蘭,商業合同敵不過地緣政治!”

而在這位經濟學家看來,商業信譽,原本正是荷蘭乃至歐洲近代崛興的“時代密碼”。

16世紀末期,一艘荷蘭商船被困冰封的北極圈。船長巴倫支和17名荷蘭水手在這裡度過了8個月的漫長冬季。他們拆掉船上的甲板作為燃料,靠打獵獲取勉強維持生存的食物。在惡劣的險境中,8個人死去了,但他們絲毫未動別人委託給他們的貨物,儘管這些貨物中就有可以挽救生命的衣物和藥品。冬去春來,倖存的商人終於把貨物幾乎完好無損地送到委託人手中,荷蘭商人以生命為代價守衛經商法則的故事從此流傳。

商業信譽,曾支撐起荷蘭這個小國成為17世紀“海上馬車夫”的底氣。

1602年,荷蘭成立荷蘭東印度公司(VOC),這是世界上第一家真正意義上的股份制公司。

簡單地説,現代企業中的股份制鼻祖就是來源於荷蘭東印度公司。

母公司擁有對全資子公司的絕對控制權,這是荷蘭人當年首創定下的規矩。

然而,曾經被大肆鼓吹的“契約精神”,在現實的地緣政治面前卻如此不堪一擊。

荷蘭《新鹿特丹商報》調查記者馬克·希金克:安世半導體面臨兩個選擇。其中一個選擇,他們與荷蘭經濟部交流過,就是讓安世半導體看起來不那麼中國化,而是看起來更像歐洲品牌,這也是其目標。

對此,荷蘭媒體直截了當地評論道:“荷蘭跟在美國身後執行半導體政策”。

不過,在地緣政治壓力背後,還有荷蘭乃至歐洲現實利益的考慮。

近年來,以“國家安全”為理由,剝奪中方企業持股合法權利在歐洲已非孤立事件:

2022年,英國政府以“國家安全”為由,迫使安世半導體出售威爾士晶片工廠至少86%的股權,最終該工廠被美國半導體企業威世科技公司收購。

2015年,中化集團收購了意大利倍耐力37%股份,根據協議在15人董事會中佔9個席位。

2023年,意大利政府以“國家安全”為由,禁止中化任命CEO,並將中方董事席位縮減到8席。

德國安緯諮詢公司合夥人 馬丁·蓋斯勒:歐盟近來的做法顯然更感性而非理性,其背後源於一種更深層的焦慮,害怕被中國取代。過去,歐洲,尤其是德國,一直是全球工程技術的巔峰,也是規則導向型貿易體系的典範。而如今這一角色正逐漸被中國所扮演,這讓歐盟感到不安,甚至産生了一種身份認同的失落感。

從“商業信譽的典範”到商業規則的破壞者,歐洲的行為自有其自身的“利益邏輯”。

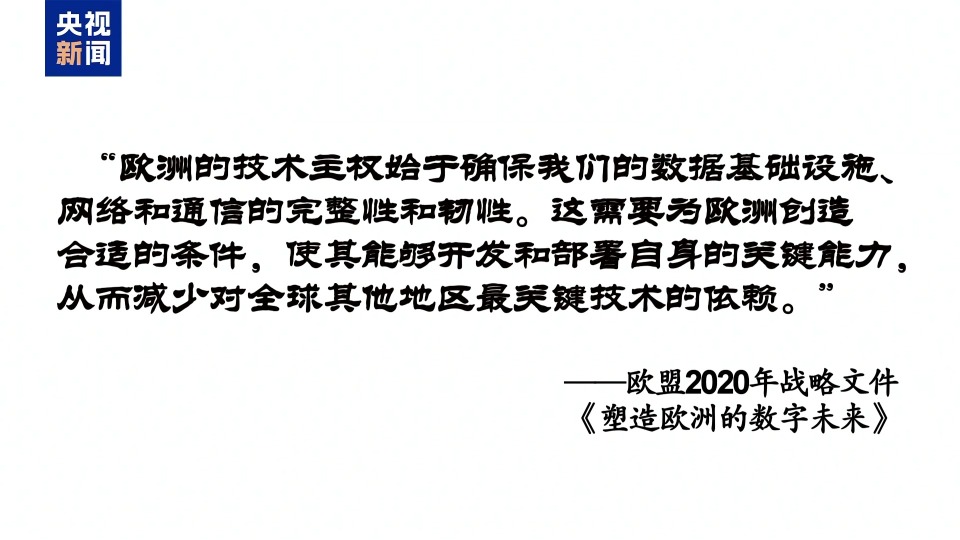

2025年10月底,德國總理默茨在發佈政府高科技議程時,強調“歐洲必須實現技術主權”。

簡而言之,歐盟希望通過強化“技術主權”,確保自身關鍵技術和重要基礎設施不依賴他國。

這一構想隨之付諸行動。2024年年底,歐盟委員會設立了負責“技術主權”委員新職位。

“安世大劫案”正是在這樣的大背景下看似“突然出現”的。

分析人士指出,荷蘭政府核心訴求是“防止技術外泄”,但並未明確指出安世存在違規行為。這顯然是基於“預防性監管”的邏輯。

這種邏輯在全球科技競爭日益激烈的背景下,已成為歐美對中國科技企業打壓的常用手段。

荷蘭學者奧弗貝克:很明顯,這起案件的影響,已經超出了安世半導體本身。它的重要性不僅在於企業層面,更在於當前複雜的外交局面。它反映出一個更為深層的問題,歐洲、歐盟或歐洲各國政府,如何重新掌握所謂“敏感産業”的控制權,這才是真正的議題。而這一問題,必須通過與中國的外交協商來解決。

然而,荷蘭政府缺失的恰恰是“外交協商”的思維,而是採用了經貿問題“武器化”手段。

底層邏輯就是:在商業競爭難以取勝時,動用其他手段強行奪取對手優質資産的控制權。

這種以“安全”為名行保護主義之實的做法,將導致市場原則被政治化敘事擠壓。

但是荷蘭顯然低估了這種做法的反噬力度。

其法律工具因“冷戰色彩”和程式爭議遭國際社會質疑。更關鍵的是,荷蘭忽視了安世對歐洲産業鏈的不可替代性,這一誤判最終導致了事件的快速反轉。

另一方面,在美國的壓力下,荷蘭國內盲目服從美國的投機勢力,在明知會對本國造成傷害的情況下,還是做出損人不利己的行為,也讓歐洲學者深思“戰略自主”的重要性。

荷蘭學者奧弗貝克:對歐洲而言,真正的問題在於歐洲是否能實現所謂的“戰略自主”。歐洲政界和歐盟委員會常談“戰略自主”,這一概念可以用於軍事領域,也可以用於經濟領域。但問題在於,歐洲真的能實現戰略自主嗎?如果這一概念要有實際意義,那就意味著歐洲或歐盟,必須能夠在中美之間的地緣政治張力中,獨立作出自己的判斷與選擇,而不是依附於美國。

近年來,越來越多經貿問題被政治化,其背後折射出的是美歐“安全化”敘事的內在矛盾,所謂“保衛安全”的行動恰恰“搬起石頭砸自己的腳”,製造了最大不安全。

如今,整個事件仍處於“停火磋商”階段,荷蘭更是深陷“騎虎難下”的困境。

這場博弈的最終結果,將取決於荷蘭政府能否真正懸崖勒馬,回歸契約精神和市場化、法治化原則,提出實質性、建設性解決方案,並採取實際行動。