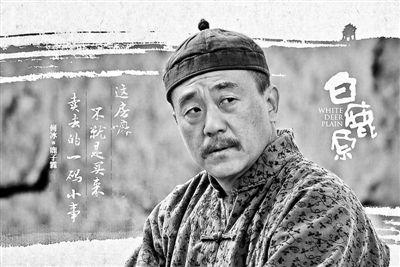

何冰與導演劉進

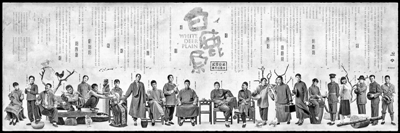

不知什麼人一句“電影未完成的使命交由電視劇”,電視劇版《白鹿原》從籌備之初就倍感重負——停播、復播,又遇兩版話劇同期“攪局”,高口碑與平淡收視意料之外,卻也在情理之中。

在一眾“老陜”的劇組中,帶著濃濃北京DNA的何冰這一次並不跳脫,操著“陜普”,並不如其以往角色那麼不著痕跡地機智亮眼,相反起鬨架秧子的勁頭似乎少了些城府,多了些其表演中難得一見的設計。

一個已經被貼了標簽的人物,但何冰的鹿子霖卻不那麼大姦大惡、面目可憎。密集宣傳訪談,何冰自言“已然詞窮”。從1993年首版之際就看過小説,到2006年一條腿幾乎已經邁進人藝《白鹿原》劇組,直至最終在電視劇中肩挑鹿子霖,于何冰而言,冥冥中似乎是20多年等到的角色。但細細想來,郭達、吳剛甚至舞劇、戲曲中的鹿子霖又幾乎無法一論高下,正如何冰所言:“演員只是盡可能地還原人物,我不負責營養傳遞。我只負責生活,就如一丸藥,我要去演的只是外層的糖衣。”

《四世同堂》中有香甜、溫暖

《白鹿原》更幹澀更硬朗,連口氣都像極了魯迅先生

不似京、陜兩版話劇那麼濃烈、挂味兒,也少有傷肝傷肺的悸動,但風雨糾纏年代中的脾氣、秉性卻一樣不少,電視劇版湊齊了《白鹿原》的最後一種改編形式。只因原上的風太猛烈,每版改編又總讓人有種化不開的思緒,為曾經苦難深重的中國,而今天則又多了智者遠行的惆悵。電視劇版在後期製作時恰逢陳忠實先生辭世,劇組不僅趕去送行,更在片頭加入了忠實先生的照片。何冰稱自己與小説的因緣以及對作品的理解都可謂一波三折,“開始看不懂,到現在卻是看不厭,這次為了電視劇又是從頭到尾看了好幾遍。人藝排《白鹿原》時,我都已經跟著去體驗生活了,但後來還是因為太年輕錯過了角色。”

何冰眼中的《白鹿原》甚至有著世界著名文學的范兒。“忠實先生太愛陜西了,通篇是‘恨’,但恨就是愛。他説的其實同魯迅和老舍是一回事——老舍先生的《四世同堂》中有香甜、溫暖,可忠實先生的《白鹿原》中這樣的東西不多,而是更幹澀更硬朗,連口氣都像極了魯迅先生。小説中有他個人對於民族和民族性的思索,比如宗祠制到底是傷害人的還是規範人的?一代一代到底是愛還是恨的傳承?一部文學作品甚至讓我們拋開文化和學問而往下思索了更多。忠實先生對關中地區的男性是有意見的,字裏行間都能讀出‘你們都幹了些什麼?!就這樣,你們當農民種地都種不好。’在他的筆下,所有女性都是被欺侮的對象。如果看不出這一點,那老先生欺男霸女的這種關係就白寫了。很多的善與惡是隱藏在道德背後的,比如白嘉軒不讓黑娃和小娥拜祖説的是此風不可長,將他們轟了出去。讀小説時我們看到的正是這背後的東西,每個字都浸透著對今天的觀照與影響。而小説的密度之大,以至於任何取捨都會傷筋動骨,因此電視劇或許更不枉小説的體量。”

一個挂滿了負面標簽的人

一個沒有信仰討好生活的人是不會寫在臉上的

與三版話劇同時選擇陜西話不同的是,電視劇創造了“陜普”。面對有觀眾聽起來彆扭的質疑,何冰説:“語言只是工具,戲劇是動作與行為的碰撞,而語言就是保護。劇本是用陜西話寫的,文本到了我們手裏究竟該怎麼用,其實道理很簡單,就如同老舍先生不用北京話寫那該用什麼話寫呢,用普通話演就不對了。而完全用陜西話,對於我們這些非陜西籍的演員而言也是個負擔。”

從播出到現在,何冰耳邊聽到的儘是溢美之詞,但他最想聽的其實是有探討價值的不同聲音。“到了這個年紀,接一個戲總會問自己幾個問題,不是好人壞人,而是一個人你會演嗎?鹿子霖只是一個老地主而已,最樸素的價值觀就是一定要掙錢。面對白嘉軒攜帶信仰,他不信,但不信不等於心裏沒有。他當鄉約也是為了掙錢,一個老農民就這點想法。但當我們帶著這樣的眼光去演這個人,就又完敗了。就如同有些人一到結賬就上廁所,一乘計程車就坐後面,這類人大家特會心吧,我就不這麼演。即使內心是這樣的人,表面也應該看不出來,多少年後才被人看出來,這孫子怎麼這樣。一個挂滿了負面人群標簽的人、一個沒有信仰的人,其實是在討好生活,他的禮賢下士都是裝出來的。潛臺詞放在今天如果開玩笑説就是,‘為什麼站在舞台中央的老是濮存昕呀’。男的總是願意跟自己身邊的人比,他視白嘉軒為原上唯一的對手,他一直要風得風,唯一在族長這件事上敗了。對於宗祠,他骨子裏可以不信,但不代表不尊重,就如同‘戲比天大’你可以不信,但你邁不過去。小説中最反諷的一句話是’半個村子都是我的兒子’,其實這句話是告訴大家,我們每個人身上都有鹿子霖的影子。”雖然對角色理解之透徹是何冰一直以來的優勢,但他也認為“有時被認為解釋人物的偏差是源於在演自己的理解。其實我很喜歡鹿子霖,很真實,要知道不掩藏自己缺點的人才是可愛的。所以這個角色,我自覺在表演上很自由。”

白嘉軒和鹿子霖是一個人的兩面

故作深沉地演才是一種膚淺

溝壑峁梁、耕讀傳家,原上之沉重由表及裏,但何冰的鹿子霖卻演得頗有些喜感,剪辮子、罰跪,給白嘉軒起鬨,似乎人物面目有些模糊膚淺。對此,何冰解釋説:“其實白嘉軒和鹿子霖就是一個人的兩面,我和張嘉譯是一個人演了這一面,一個人則演了另外一面。對於忠實先生這樣睿智的詮釋,故作深沉地演才是一種膚淺。”不過他也毫不諱言,自己最喜歡的角色其實是白孝文,“演一個他就如同演了四個人。從翩翩大公子到縣長、大煙鬼,跨度大、處境多,而我們通常的生活處境其實是沒有什麼變化的,只是跟著時代走,應對時代的變遷。所以説,我們現在已經離生活的真相越來越遠。”

同矛盾迭起、起承轉合的話劇相比,電視劇猶如畫畫寫生一般,洋洋灑灑的原上生活躍于紙上,沒有褒貶,像極了契訶夫,卻是平淡生活表像下生命的起伏跌宕。整個拍攝過程更是跌宕起伏,從夏天的白鹿原出發,回到冬天的白鹿原,8個月,轉場10個地方。“劉進導演是一個空前認真的導演,如今能夠這麼嚴肅認真地去拍戲的劇組真的不容易。227天,每天看得見的就是400多人的心血,就像一個人出門前捯飭兩個小時和20分鐘給人的感覺肯定是不一樣的。”不過何冰口中的捯飭並不是指化粧造型,劇中,他幾乎不用化粧,每個人都是自然曬黑,頭髮只留7毫米的青茬兒,兩三天收拾一下,上了歲數就貼點鬍子,非常省事。

春節以來我推掉的電視劇本

如果説一週一部有點誇張,但兩週一部絕對是少了

“孑然”多年,何冰今年終於簽了公司,“現在的影視生態,如果再單打獨鬥,機會已經到不了你這兒了。”或許不再如以往那麼我行我素,但他依然自由。“我是真的不願意拿時間再演不靠譜的電視劇,春節以後我推掉的劇本如果説是一週一部有點誇張,但兩週一部絕對是少了。現在是一個不靠譜的都不想接了,其實我自己的標準很簡單,就是喜不喜歡,人物是否豐滿。”前段時間人藝《茶館》開票的盛況刷爆朋友圈,但這個目前在人藝也屬奢侈的群星雲集的劇組,已有幾年不見何冰的蹤影了。在他看來,“一個遊戲做了15年還有意思嗎?”今年,何冰唯一回歸人藝舞臺的劇目就是《窩頭會館》,這兩年沒怎麼回舞臺,不是對話劇沒有企圖,而是對劇本的失望。不過今年年底前,將會有一部他自己製作的話劇登臺,那或許會是他心底話劇該有的樣子。

提起舞臺,他每每提及的必是林兆華,“就像一個人跟高手過招,他對我影響極大。如果沒有這些年跟大導的合作,我們不會在舞臺上膽兒這麼肥。他對我們提出的要求很高,我們真的是努著勁兒去完成。他的臺上什麼都沒有,要支點沒支點,需要在演員身上完成一個建立——不是建立在物質上,而是建立在內心。如果我們在臺上仗著物質生活,往往忽視了人物關係其實是長在心裏的,以至於後來我開始討厭舞臺上的桌椅板凳。試想想,如果在臺上,我們是仗著自己的內心去生活,將是多麼的無所畏懼。最開始時,我們是心裏不信就已經開口説話了,但沒有任何人懷疑過,我們就這麼演了。説實話,我們的京劇已經把表演那點事都演完了,臉譜只是表像,你看到的是演員在一個面具背後的掙脫,這一點太牛了。沒有一個人可以一張臉演一輩子。”