原標題:寶山 | 回眸三十年!大華社區建設全記錄!

故事就從揭秘大華第一個樓盤第一幢樓開始講起。

上一世紀八十年代,國家改革開放政策逐步推行,上海的城市建設也風生水起。

首先是改善城市居民的居住條件,著手解決人均2㎡家庭的住房問題,後又逐步推進到改善人均4㎡、6㎡等家庭的居住條件;城市建設也有序推進,南北高架、中山環路拓寬、地鐵建設等工程相繼推進;然後是與這些動遷工程相適應的舊區改造也逐步實施;農村城鎮化建設也提上了有關政府部門的議事日程。同時,提高第三産業在經濟總量中的比重也成為經濟部門津津樂道的話題。

由此,形成了巨大的房地産市場,給房地産業提供了巨大的發展空間。正是在這樣的背景下,1988年6月,大華地區城市化的航船起錨了。經過一段時間的論證、規劃、設計,第一期住宅于1990年開工建造。

那麼,大華建設的第一小區、第一幢樓到底在哪?

大華新村建造的第一幢樓

答案是:大華地區建設的第一個小區是滬太路1500弄(1.18萬㎡)。而門牌號為7—9號的那幢樓又是1500弄中最先建造的。它見證了大華地區城市化建設航船起航的那歷史性一刻。

這幢樓的底層是商業用房,商業用房朝南開門。居民進出的門口在樓的北側,7、8、9三個門牌號從東到西依次排列。

當時,大場糧管所把原來開設在趙家柵新滬路旁的一家糧店搬到了這裡。在居民口糧實行憑證定量定點供應時,新華村範圍內的居民、農民都在這家糧店購米買面。

之後,各個“弄號”的住宅逐一推進建設。1993年前,大華地區的住宅産品基本上是解困房和動遷房。1995年前後,商品住宅的比重逐步增加。至1997年前後,大華一村基本成形,大華二村、大華三村也初成雛形。在大華一、二村範圍內,以“弄號”為標誌的小區有滬太路1500弄、1508弄,華靈路81弄、410弄、411弄、460弄、510弄、541弄、560弄、561弄、591弄、630弄、680弄、880弄、881弄、新滬路960弄,大華二村二街坊(新滬路285弄、345弄、405弄、475弄、837弄和大華路301弄、455弄),大華二村三街坊(693弄、781弄、869弄)。

1997年前後,“﹡華苑”系列商品住宅陸續推出,標誌著大華城市化建設進入一個新的發展階段。

鉑金華府建設前情景(大華路、大華二路交界處)

“﹡華苑”系列住宅基本上都是商品住宅。先後推出的該類住宅小區有北華苑、南華苑、怡華苑、文華苑、錦華苑、馨華苑、嘉華苑、玉華苑等。文華苑是因為當時同濟大學預定了一批商品住宅,一批文化人將入住該小區,故取名“文華苑”。文華苑四期8.6萬㎡商品住宅還獲得了上海市優秀房型設計獎和上海市建築工程白玉蘭獎。

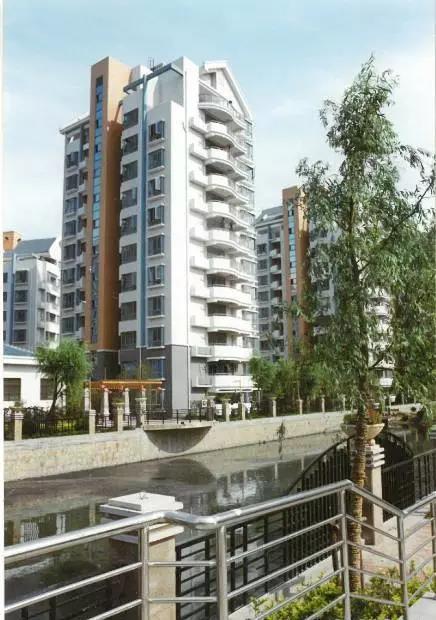

建成後的水韻華庭

進入21世紀,大華地區的城市化建設又上了一個臺階。隨著大華行知公園的建成,以大華公園世家為新的起點的一批住宅小區陸續走進百姓生活,其中包括了大華公園世家(康華苑、楓庭麗苑、水岸藍橋)、濱江雅苑、頤和華城、遠景佳苑、水韻華庭、復星新苑、鉑金華府和汶水路北塊的梧桐城邦、梧桐墅等。正是舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。我欲因之夢寥廓,芙蓉國裏盡朝暉。

頤和華城一期

至此,大華——這個主題鮮明、環境優美、配套完善的具有3.5平方公里範圍(包括大華一、二、三、四村),總建築面積400萬平方米的寶山區唯一一個位於內中環之間的超大型綜合性居住社區,成為上海市民及“新上海人”居住和投資置業的熱選之地,也成為上海家喻戶曉的地標性名稱。

濱江雅苑