原標題:一個前所未有的創新創業活躍期正在到來———申城:打開窗就能感受“雙創溫度”

創新創業環境持續優化,形成政府與市場共同發力、協力推進的良好態勢

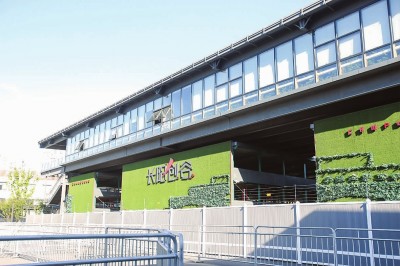

“雙創周”主會場“長陽創谷”準備就緒。本報記者葉辰亮攝

上海正在進入一個前所未有的創新創業活躍期,半年內新設立企業數量超過14萬家,包括大量中小企業,活躍在各類孵化器中的科技型創新創業團隊有上萬個,每年僅創業輔導活動就舉辦近萬場……在這些散發著激情與活力的數字背後,日益完善的創新環境、不斷提升的服務能力和不斷涌現的各類創新主體,一齊推高了上海的“雙創”熱度。“雙創”主角熱情高漲

觀察“雙創”活力,要看創新主體。最新統計顯示,今年上半年,本市共新設企業14.3萬戶,企業總量增長到176萬多戶,同比增幅達9.1%,繼續保持旺盛勢頭。而且,新設企業的平均註冊資本約600萬元。可以看出,中小企業在其中扮演了重要角色。

對於創新人才,上海的吸引力越來越強。在公安部12項有利於人才引進的出入境政策落地後,上海共簽發服務科創中心建設的各類出入境證件超過50萬證次,辦理科創新政市場化認定的外籍高層次人才申請永久居留超過430人,較新政實施前同比增長8倍左右。過去一年多,上海通過科創國內人才新政引進6400多人,本地各高校依託“高峰高原”學科點引進高水準人才約400人。

創新創業人才、團隊的涌現和聚集,相互間勢必産生大量的交流與碰撞。據不完全統計,去年上海舉辦各類創業輔導活動達9800多場次,覆蓋近40萬創業者,平均每天在滬舉行此類活動27場。

在滬上幾大國家級“雙創”示範區和基地,創新創業熱度更是要高出幾分。在被譽為“打開窗戶就能感受到創業創新溫度”的楊浦區,隨著區域內高校、院所、大中小科技企業的積極參與,已經形成包括技術轉化平臺、關鍵技術研發平臺、創新中心在內的約50個“雙創”重點項目。在“大院大所大校大企”密集的徐匯區,通過探索産學研協同創新機制,不僅聚集著以騰訊、思科、安謀等為代表的互聯網信息龍頭,以強生、默沙東、昆泰等為代表的生物醫藥龍頭,而且還“以大帶小”拉動了大批中小企業發展,形成大中小企業融匯發展的生態體系和産業集群。至去年底,楊浦區和徐匯區全社會研發投入佔地區生産總值比重分別高達7.1%和7.8%,遠超發達國家平均水準。

“雙創”環境日益優化

創新主體的活力,離不開“雙創”支撐環境的優化,典型例證就是上海眾創空間的數量。截至今年上半年,本市共有眾創空間500多家,其中創業苗圃100家、孵化器159家、加速器14家、創客空間等新型孵化器250多家。當前,這些眾創空間共擁有“在孵”科技型中小企業1.2萬家,不僅為創業者提供成長的物理載體,也成為創新創業資源匯聚的樞紐。

除了載體,創業者也離不開資金。目前,上海天使投資和創業投資高度活躍,科技與金融聯動發展態勢已經形成。全市創投引導資金累計已投資53家基金,參與基金總規模達190億元;天使投資引導基金累計投資16家基金,參股基金總規模約18億元。此外,各區也都在積極發起或吸引創投基金落戶。比如,浦東新區設立了5支創投基金和2支股權投資基金,累計投資了44個創投基金;楊浦區集聚的各類投資基金總規模突破300億元。

在“雙創”的支撐環境中,人的因素也相當重要,尤其體現在創業導師這一關鍵崗位。以高校為例,目前,全市高校校內創業專職教師超過800名,校外兼職創業導師有1400多名。全市有28所高校設立了創業指導站,30所高校設立了創業實驗室或訓練中心,40所高校成立了學生創業協會或俱樂部。

值得一提的是,目前全市創業環境的優化,已形成政府與市場共同發力、協力推進的良好態勢。比如,全市500多家眾創空間中,90%由社會力量創辦;各種市場化創業服務機構不斷涌現,探索出以“微股份”換服務、通過雲孵化助力團隊快速成長等模式。

深化改革釋放紅利

在上海的“雙創”熱潮中,政府提供的公共服務發揮著重要作用。以自貿試驗區改革和科創中心建設為平臺,上海不斷釋放改革紅利,為“雙創”營造出良好的體制機制環境。

改革商事登記制度成為提高創新創業活力的重要做法。從去年開始,上海不斷落實“先照後證”、推進“證照分離”,貫徹落實“五證合一”登記制度改革。截至今年6月底,本市累計發放載入統一社會信用代碼的營業執照近165萬張。浦東新區借助自貿試驗區平臺開展企業簡易登出登記等試點,啟動企業名稱登記改革,上半年共收到相關申請12.8萬件,多數企業已通過網上自主申報系統完成申報。

在監管方面,上海正在加快構建包容創新的審慎監管機制,以浦東新區轉變一級地方政府職能為突破口,全面推進“放、管、服”改革。具體來説,包括整合市場監管、城市管理等領域,形成商務領域的綜合執法體制改革方案;抓住國家推進社會誠信體系建設契機,在50多個行業推進形成程式化、標準化的事中事後監管制度規範等。

為創新創業人才提供優良服務,是上海一貫堅持的目標。在出入境新政之外,上海發佈了人才“30條”政策,在海外人才引進、戶籍政策、國際人才試驗區、職稱制度改革等方面拿出新辦法新措施,使得人才便利化服務更完備,人才引進的市場化評價導向更清晰,市場對於引進人才的主體評價權也得到了進一步確立。