污染城市大氣中的納米微細粒子是怎樣從不可勝數的空氣分子形成的?記者從復旦大學獲悉,歷經多年實驗觀測分析,復旦大學環境科學與工程系王琳教授團隊首次發現並證實了我國典型城市大氣中的硫酸-二甲胺-水三元成核現象,揭秘其形成機制,這一探索,為我國大氣顆粒物污染防治政策的制定提供了新的科學證據。

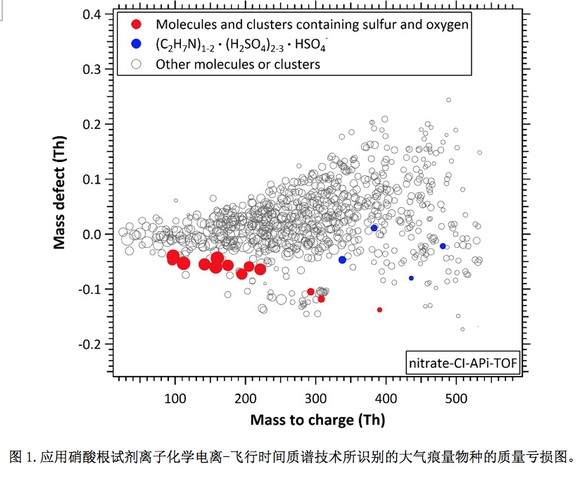

在此之前,污染城市大氣中的大氣新粒子形成事件的化學與物理機制一直是一個未解之謎。從2014年3月到2016年2月,王琳團隊針對這一難題在上海開展了長達兩年的連續大氣觀測。據透露,2016年3月到2017年7月,研究人員和來自芬蘭赫爾辛基大學的合作者一起,完成了對收集來的海量數據的系統整理和深入分析。

對於他們的發現,王琳給出了一個比方:“這相當於我們從133倍于地球人口數的氣體分子中找出了最關鍵的那2個,一個是硫酸分子,另一個是二甲胺分子,它們碰到一起,就可能發生大氣新粒子形成事件了。”

在大眾觀念中,工廠和汽車的尾氣排放是造成PM2.5顆粒物污染的主要原因之一。王琳説:“這是由人類活動或者自然活動所帶來的大氣顆粒物直接排放,被稱為‘一次排放’。”王琳介紹,除了“一次排放”,在空氣當中,時常發生著的,還有顆粒物的“二次形成”,且過程更加複雜。

王琳認為,在中國典型的城市環境中,除了加強對污染物一次排放的監測和管理,對污染物的二次形成也應予以同樣程度的關注和重視。王琳説,“‘二次形成’讓大氣中的顆粒物變得更‘重’、更‘多’。”

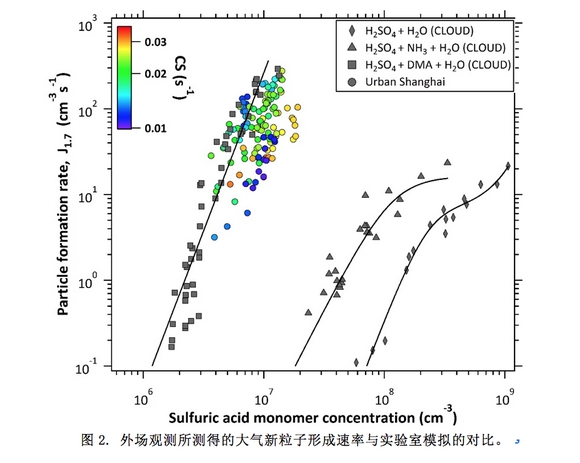

研究結果表明,在中國典型城市上海大氣新粒子的形成過程中,一個氣體硫酸分子和一個二甲胺分子隨機碰撞,通過氫鍵形成穩定的分子簇,分子簇通過與其他硫酸分子、二甲胺分子或其他硫酸-二甲胺團簇的碰撞繼續生長;一定尺寸以後,其他物種(例如極低揮發性有機化合物)開始加入這個過程,並最終形成大氣新粒子。

王琳指出,得益於此項研究中提出的化學機制,參與大氣新粒子形成過程中的關鍵化學物種得到更有針對性的控制,則有望有效地降低空氣中顆粒物的數量濃度,減輕中國的大氣顆粒物污染。另外,從更大的維度來看,將這一機制運用於全球氣候模式中,能更好地模擬全球大氣顆粒物乃至雲凝結核的數目,更好地理解整個地球的氣候變化趨勢。

據介紹,該研究成果有望解釋高污染城市大氣中的大氣新粒子形成事件,從而為中國的大氣顆粒物污染尤其是大氣顆粒物的二次形成提供潛在的防治措施,也有助於更好地理解我國的霧霾污染和更大尺度上的全球氣候變化。