關中民俗藝術博物院中,修復重建的關中傳統民居一角。 受訪單位供圖

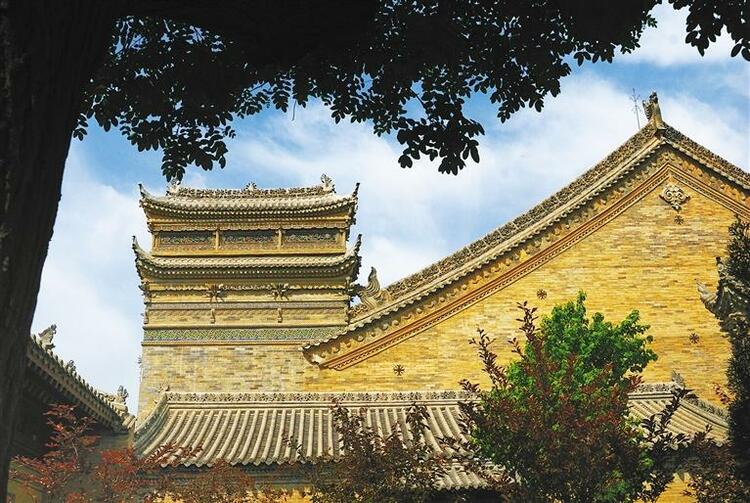

關中民俗藝術博物院正門。 受訪單位供圖

關中民俗藝術博物院內展出的關中傳統民居建築構件(5月21日攝)。陜西日報記者 陳志濤

孟夏時節,關中大地漸漸燥熱起來。向南去,進入秦嶺的清涼世界,成為許多市民遊客的出行選擇。

終南山下,清幽古樸的關中民俗藝術博物院裏遊人如織。每個遊人未必都是為了訪古探微而來,但在離開時,卻都收穫了一段韻味悠長的文化慢時光。

關中民俗藝術博物院是國家文化産業示範基地、國家級非遺代表性項目保護單位。在這裡,當人們看過精雕細刻的拴馬樁、穿過古色古香的傳統民居之後,老秦人千百年來的生活方式、民風民俗穿過時空隧道,帶著鮮活、濃烈的氣息直撲訪者面前,“講述”著關中民俗藝術的根脈源流和歷史積澱,彰顯著民俗文化遺産的活力和魅力。

把“石頭”往山裏背

從關中民俗藝術博物院入口處起,沿著青石板鋪就的古街,一根根造型各異、雕刻精美的拴馬樁有序地排列在道旁,延伸至博物院的每一條幹道上。

“多年來,博物院搶救式保護、收藏了8600余根拴馬樁,數量、種類居全國之冠。”5月21日,關中民俗藝術博物院宣教部主任馬曉青介紹,“其中,拴馬樁展廳所展示的169根,是博物院所藏拴馬樁中的精品,也是中國民間石刻的代表。”

“這是乾隆十九年獅子拴馬樁,是少見的帶紀年銘文的拴馬樁。”

“這件道光年間的六千三百文人物馴獅拴馬樁,不僅記錄了拴馬樁的製作成本,還佐證了當時的土地價格。”

……

循著馬曉青的解説,一根根造型獨特的拴馬樁化身為一件件無聲的文化符號,“講述”著一段段久遠的歷史記憶。

這些拴馬樁緣何聚集於此?這要從關中民俗藝術博物院創辦人王勇超説起。

王勇超説,1985年,一次偶然的機會,他注意到散落在鄉間的拴馬樁後,立刻被這些富有想像力的民俗文化精品吸引住了。當時,農戶們將拴馬樁用於修建茅廁、砌壘豬圈,甚至砸碎後用來鋪路;有的外地商販趁著“文物熱”,大肆收購並倒賣拴馬樁。

“這東西在農村越來越少。我們把它們收下來進行搶救保護,實施集中保管。”王勇超説,“我想收集一批好的拴馬樁,把它們留在關中。”

從此,在關中大地的山垣溝壑間,王勇超帶著資料,領著團隊,請上專家,踏上了漫長的民間文化搶救保護之路。

與之相伴的,是持續近20年的質疑、誤解和偏見。

“你把石頭往山裏背哩,把沒人要的爛石頭弄來,這是啥值錢東西?”

“這娃瘋了,搞建築掙了點血汗錢,換一大堆石頭,能吃還是能喝?”

……

對此,王勇超總是一笑置之:“拴馬樁裏頭的學問很多。它的歷史文化意義,早已超出了當初的實用價值。”

“從拴馬樁到飲馬槽,從上馬石到石門楣,從石雕、磚雕、木雕到關中傳統民居……只要是與老百姓生活息息相關的藝術精品,我能多收就多收,最終形成了系統的收藏。”王勇超説。

“民間遺留著大量珍貴的民間藝術,這是我們祖先千百年留下來的寶貴財富。但隨著城市化進程的加快,很多東西正飛速消逝。這些寶貝一旦流失就無法再生了。所以,我就下決心搞收藏。”王勇超説。

經過20多年的努力,2008年12月,佔地面積近500畝的關中民俗藝術博物院正式對外開放。

行程數十萬公里,發動3000余人次,耗資數億元……王勇超傾其所有,收集了8600多根拴馬樁,40余座即將倒塌拆除的明清時期關中傳統民居院落,5萬餘件(套)石雕、磚雕、木雕、字畫等文物,收集整理了大量的地方戲曲、禮儀風俗等非物質文化遺産,從不同側面反映了關中地區不同歷史時期的民風、民俗、民藝、民情。

把傳統民居“搬”進博物院

進入關中民俗藝術博物院,就進入了青磚灰瓦的古建世界。

白水的趙家門樓、大荔的閻敬銘宅院、澄城的崔家槐院……曾經,這些關中傳統民居散佈在渭北大地,相隔百里之遙;如今,在關中民俗藝術博物院,它們比鄰而居、隔街相望,仿佛奠基之初便在一起。

對於這一修復效果,關中民俗藝術博物院副院長、國家級非遺關中傳統民居營造技藝代表性傳承人王順利頗為滿意:“許多參觀者進來後,都覺得這就是一條原汁原味的明清老街,沒有新建街區的割裂感、不適感。這表明我們的保護修復工作是成功的。”

那麼,這些傳統民居是如何“搬”進博物院的呢?

“這些傳統民居可以説是我們從垃圾堆裏‘撿’回來的。”王勇超坦言,“我們發現,隨著城市化快速推進,不少關中傳統民居面臨房倒屋塌、接近消失的境地。如果今天不保護,明天可能就成為一堆廢墟了。”

在他看來,關中傳統民居深深紮根於民間,蘊藏著關中民俗文化的淵源和血脈,不應落得這般恓惶局面。

“異地遷建保護!找一處合適的地方,把分散的古建築進行集中安置、優化整合。”王勇超想這樣做,然而實施起來格外艱難。

從小熱愛古建築的胞弟王順利,成了王勇超的得力助手。

“明清建築構件繁多,異地遷建技術要求高、難度大,而且收來時都是雜亂的。重建過程好比是把積木拆卸了重新搭,比蓋新房面臨更多技術難題。”王順利説。

搬遷前,繪製圖紙、攝像、拍照、編號、包裝等工作,一樣都不能少。

運輸途中,木雕構件、花格窗門、磚雕圖案等都是易碎件。當時的路坑坑洼洼,有時需要先裝半車沙子,再裝這些易碎件。

重建時,必須按照修舊如舊的原則,讓古建築的框架能和磚雕、木雕、石雕等裝飾件完全匹配。若是構件缺損,則要復刻一模一樣的款式。

慢工出細活。王順利和他的團隊遷建一座傳統民居平均要耗時3年。其中,耗時最長的閻敬銘宅院,光是準備工作就花了3年,修復又花了5年。

作為清朝戶部尚書的府邸,閻敬銘宅院為兩進兩院式佈局,寬敞雄偉、氣勢恢宏。尤其是高達10米的上房,運用了大量的鬥拱、彩繪、木雕、石雕以及特大馬頭墻,結構繁複、裝飾精美,重建難度極大。

“原宅在20世紀50年代已拆毀。我們從閻氏後人手中收購了殘余建築構件,對照原宅照片,又到舊址進行實地測量,最終還原了閻敬銘宅院大氣磅薄的樣貌。”王順利説。

重建時,由於沒有現成的圖紙,王順利只好自行繪圖,並盡可能貼近古建原貌;工程無法承包出去,王順利只能帶著200多人的施工團隊幹,還得反復確認大夥是否真正理解了自己的設想。

“可以説,我既是設計師,又是包工頭,還是民工,有時半夜突然有了靈感,就立馬跑到施工現場進行驗證。”王順利説,所有傳統民居的異地遷建,他都按極致的標準去做,力求還原古貌,而品質更勝於古。

千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。如今,關中民俗藝術博物院所搶救的40余座傳統民居院落,已有近30座遷建完畢,煥發出勃勃生機。

我國著名建築設計大師、中國工程院院士張錦秋曾這樣評價:“關中民俗藝術博物院收藏了很多很好的有代表性的古民居,功不可沒,對社會是一個很大的貢獻。”

“傳統民居保護,在尊重歷史的基礎上,也得考慮傳承的問題。我們既要傳承古人的建築思想,也要結合當代的審美和使用需求,真正使傳統民居成為對話歷史、融合古今的載體。”王順利説,“我希望在保護好關中傳統民居的基礎上,能把多年所學所得傳承下去,對現代建築發展有所啟迪。”

把文化根脈紮下去

5月22日,青山如黛,萬木蔥蘢。一批遠道而來的客人走進陜西省愛國主義教育基地——關中民俗藝術博物院,切身感受關中民俗風情。

當天,109名來自青海省海東市互助土族自治縣的高二學生在這裡開展“行走千古長安 穿越周秦漢唐”主題研學活動。觀賞華陰老腔表演,是他們此行的第一項活動。

“將令一聲震山川,人披鎧甲馬上鞍,大小軍校齊吶喊,推動人馬到陣前……”

隨著一聲蒼涼高亢的唱腔,關中民俗藝術博物院華陰老腔劇團拉開了演出帷幕。

6位表演者手持月琴、馬號、板胡、大鑼等樂器,一人主唱,眾人伴聲,或坐或站,盡情展現華陰老腔的魅力。在一聲聲粗獷豪放的曲調中,樂器聲、吼唱聲、木頭敲擊板凳聲連成一片,共同構成了赳赳老秦的嘹亮聲勢。

隨著節奏起伏,台下學生不住歡呼,掌聲雷動,並選出數名代表上臺互動。

李秀敏是參與互動的學生之一。她説:“現場觀看、學習華陰老腔,和平時在電視上觀看的感受完全不同。我能清晰地感受到表演者澎湃、熱烈的情感表達,感覺非常震撼。”

自2008年博物院建成以來,該劇團便在院內常駐,十六年如一日唱響華陰老腔的奮進之音。劇團團長王合理説:“我們會一直唱下去,為華陰老腔發揚光大出一份力。”

類似的研學體驗活動,在關中民俗藝術博物院還有很多。

今年上半年,博物院舉辦“古建之光——關中傳統民居營造技藝科普展”,帶領觀眾探尋古人的智慧和匠心。展覽現場,工匠師傅演示木雕、磚雕手工製作技藝,直觀展示古建魅力。

“大國工匠,手藝精湛!”

“此展令人震撼,對於弘揚優秀傳統文化很有價值,全社會都應該支持這項工作。”

關中民俗藝術博物院非遺辦主任梁挺説:“3個多月來,借助這一展覽,4萬餘名遊客了解了關中傳統民居的前世今生,光是這些深情的留言就寫滿了厚厚幾大本。”

一個博物院就是一所大學校。近年來,為充分發揮館藏資源優勢,關中民俗藝術博物院不斷挖掘藏品、傳統民居所蘊藏的文化內涵,針對不同人群,推出民俗文化、非遺展演,策劃了華陰老腔教學、木版拓印、書法臨摹等一系列研學體驗活動。

“民俗文化的‘根’在民間。”王勇超説,博物院要讓新時代的遊客有機會重返農耕文明的精神家園,重溫祖先的生産生活。

“我期待,將來能把博物院建成一個民族文化展覽和學術研究的藝術殿堂,彰顯中華民族的文明記憶、文化根脈,為世間留下一筆文化財富,守住一方精神家園。”王勇超説。(陜西日報記者 魏偉 陳志濤)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。