西安培華學院一門課以“秦藥”為匙,開啟地方産業振興的人才之門;一門課以“非遺”為梭,織就新時代青年的精神錦緞。看似平行的教學課程,實則都走在“傳承+創新”的雙軌訓練上,共同演奏著“以文化人,經世致用”的育人交響,既守住了文化根脈,又打開了創意空間,讓課堂成為文化創新的試驗田,讓學生成為文明傳承的接棒人。

秦嶺為卷 草本為墨

“我去過秦嶺那麼多次,都不知道竟然有這麼多藥材。”藥學專業2023級學生董冰洋説。

“上課直接上手摸藥材標本,杜仲的樹皮紋路、麝香的香味,比光看課本帶勁多了。”藥學專業2023級學生趙子妍説。

一堂聚焦“秦藥”資源、融合地方特色的藥學實驗課正在西安培華學院生動開展。

《藥用植物學與生藥學》是培華學院陜西省“一流本科專業”建設的核心專業藥學的重要基礎課程,“怎麼把基礎課程上得更有趣,更有意義,是我在教學過程中一直思考的問題。”課程負責人牛睿介紹。

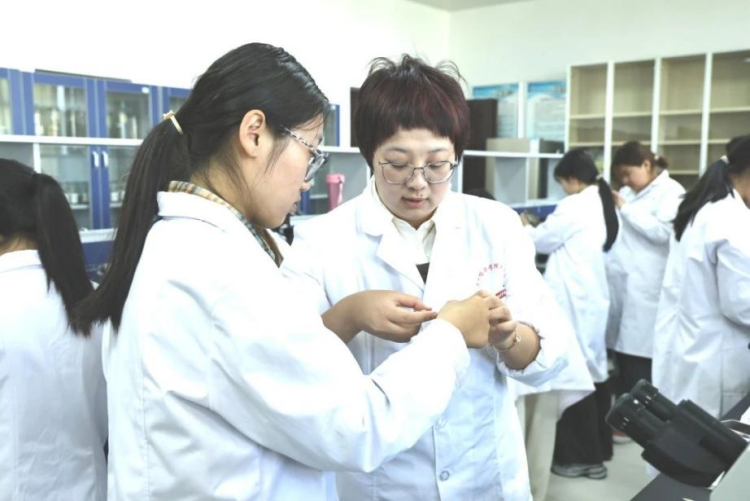

牛睿(右)在課堂上與學生互動

為培養服務地方經濟的專業人才,構建産教融合的實踐教學體系,把課程與陜西省特色中藥材資源結合,學生會覺得所學的知識更加接地氣,有實用性,能夠更好地激發學生的學習興趣和熱情。

課堂不應囿于方寸之地,知識必須紮根實踐土壤。清晨的太白山,晨露未晞,學生們已手持《秦嶺藥用植物志》,跟隨當地藥農辨別野生藥材,“大家看,這是秦嶺特色的太白貝母,其鱗莖呈‘懷中抱月’狀,與川貝母的鑒別要點在於……”牛睿蹲下身,撥開枯葉露出一叢淡紫色的貝母植株,現場講解藥材的生態習性與外觀鑒別,學生們分組記錄植物的生長環境,株高、葉形、花序等特徵,對比《藥用植物學》教材中的圖譜直觀理解“道地藥材” 與地理環境的依存關係。

培華學院藥學專業學生與老師戶外實地考察

“以前在實驗室看標本,現在親眼看到杜仲如何從一棵樹變成藥材,終於明白‘秦藥’品質與種植技術的關聯”學生王淵源一邊記錄數據,一邊感嘆。

“我們目前正在建設實驗室的標本館,未來這裡的藥材都會來自秦嶺,學生們在校園裏就能觀察到淫羊藿、杜仲等植物的生長形態。”牛睿介紹説。

從秦嶺深處的藥用植物調研,到實驗室裏的顯微鑒別;從課堂上的“秦藥”故事,到藥企中的品質檢測崗位。醫學院的藥學課堂始終紮根地方、服務産業,為三秦大地培育出一批批“懂秦藥、愛秦藥、興秦藥”的專業人才。正如牛睿所言:“我們願做秦嶺藥材與健康陜西之間的橋梁,讓‘秦藥’資源在新時代煥發新的光彩。”

針舞草木間 培華織夢人

在培華學院服裝與服飾設計2301班的課堂上,二十多雙年輕的手正在與千年文明對話。藍靛在棉布間暈染出深淺不一的雲紋、艾草與茜草在絹帛上綻放著自然的色譜,一場關於傳統工藝與現代設計的奇妙碰撞在此悄然上演。

《服裝手工工藝設計》課堂上牛菲(左三)介紹設計元素

在繡架前,學生們屏息凝神地穿針引線,平針如遊龍走線,打籽繡似珠玉落盤,盤金繡流轉著時光的鎏金。在副教授牛菲的《服裝手工工藝設計》課堂上,00後的指尖觸碰到手工刺繡,讓古老的智慧在年輕的手掌中重新獲得溫度。

紫草的清苦混著明礬的澀、姜黃的辛辣裹著絲綢的柔滑,當第一塊浸過梔子液的素紗從木盆中提起,金黃的色暈在布料上暈開,服裝與服飾設計專業2301班張俊楠忍不住輕呼:“這就是《詩經》裏‘終朝採藍’的顏色吧!”

課堂上學生正在手工編織

染缸前圍滿了好奇的身影,學生們輪流用木槳攪動靛藍溶液,看沉澱的顏料在水波中翻涌成流動的星空,布料浸入時騰起的那縷青煙,恍惚間竟與《天工開物》裏的匠人身影重疊,學生董淇良特意將染好的藍布舉到窗前,陽光穿透布料上的雲紋扎痕,在地面投下斑駁的光影,“原來古人的扎染是把天空和雲彩都縫進了布裏。”

《服裝手工工藝設計》課程特別注重“做中學”的教學理念,通過校企合作對接文創産業需求,讓學生在真實的市場語境中檢驗設計方案,他們在解決真實設計問題的過程中既掌握了手工工藝的核心技能,又培養了跨學科創新能力,實現對“教、學、做合一”的踐行。

牛菲(左一)在課堂上與學生互動

“用洋蔥皮染出焦糖色圍巾,石榴皮煮出復古紅手帕,廚余垃圾秒變時尚單品,我感覺是在進行文明的接力,我在傳統文化裏表達出自己的語言了。”服裝與服飾設計專業2301班潘樂瑤説道。

當被問及傳統的扎染能吸引新時代的學生嗎?牛菲回答:“時代雖然在變,但審美的變化是緩慢的,尤其是經歷過時間沉澱的中國傳統文化,她蘊藏的造物智慧與自然美學,正在國潮復興中演化出新的時代意義。當扎染紋樣出現在潮牌衛衣上,當非遺工坊開設數字藝術課程,這種‘古老技藝的年輕化敘事’,就是傳統與時代對話的最好證明。”

這門課的意義早已超越了傳統課堂的知識傳授範疇,而是在響應了“新文科”建設中“以文化人”的育人要求後創變的産物。通過項目式教學、情境化實踐、産教融合等多元方法,讓傳統文化不再是靜態的知識符號,而是轉化為學生可感知、可參與、可創造的活態文化,成為了連接傳統與現代、理論與實踐的橋梁。

從“古法新韻”的刺繡創新項目到“以物載道”的環保染織實踐,學生們在真實的創作任務中觸摸傳統工藝的肌理。正如牛菲所説:“我們不是在培養傳統工藝的複製者,而是在培育能讓文化‘活’起來的創變者。”(西安培華學院)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。