兩岸觀察|Observe

臺青看新疆:深刻凝望(上)

| 編輯: 何婧 | 時間: 2025-02-21 11:50:45 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

台灣老一輩人形容一個地方遙遠時,總會用閩南語念叨著“遠得像烏魯木齊一樣”,仿佛那是一個遙不可及的夢境。自從《我的阿勒泰》電視劇播放後,新疆風景壯闊如畫的景象在台灣島內如烈火燎原般遍地開花。劇裏每一幀影像都美得能成為桌面壁紙。新疆在台灣民眾心中已經成為遠在天邊的詩和遠方,那片土地持續呼喚著每一個渴望遠行的靈魂。而我不久前因為一個兩岸交流參訪活動受邀前往新疆,從北疆烏魯木齊一路南行,翻越天山一路走過南疆的阿克蘇,去到文化交匯之地喀什。

飛機穿越祖國大地山河之下的人間煙火,我便在新疆歷史的長廊前駐足。新疆維吾爾自治區博物館的青灰色外墻,在暮色中泛著青銅色的幽光。臺胞證在服務台輕輕一遞,換回一張刷碼入內的小票。這跨越海峽的文化默契與便利,恰似古絲綢之路商隊交換通關文牒的當代迴響。幽暗的展廳裏,羅布泊的風沙穿越百年時空,將二十世紀初斯坦因驚愕的面容投射在玻璃展櫃上。被大漠封存的幹屍,肌膚褶皺裏似乎還凝固著黃沙與月光。當考古學者用毛刷拂去最後一粒塵埃,中國考古學的晨鐘驟然敲響,震碎了西方學界對東方墓葬文明的傲慢冰層。拐彎處的吐魯番鎮墓獸在光影中甦醒,人首獸身的異獸匍匐在時空交匯處。“五星出東方利中國”織錦護臂上,八個漢字在朱紅靛藍的經緯間閃爍,寓意著當五星天照亮中原戰場時,遠在西域的戍邊將士,正把“中國”二字繡在護臂貼近心跳的位置。原來,早在張騫通西域之前,文明的基因早已在華夏民族血脈中躍動千年。

新疆維吾爾自治區博物館藏“五星出東方利中國”織錦護臂(供圖:謝建鋐)

傍晚時分,在博物館講解員的推薦下,我踏入了國際大巴扎的喧囂之中。“巴扎”二字源自維吾爾語,意為市場,而國際大巴扎則是一座跨越文化邊界的繁華市集。經過景區管理部門的精心打造,這裡已然成為一處聲名遠播的旅遊勝地。歲末的烏魯木齊,寒意襲人,遊人手中無不捧著一杯熱騰騰的奶茶。那是新疆特色的奶茶,以茶及羊奶為原料,在銅壺中熬煮,茶沸後傾入鮮奶,再度沸騰時,攪拌至茶乳交融,濾去茶葉,撒上一撮鹽,便成了溫暖人心的飲品。夜幕降臨,大巴扎商鋪土黃色的建築外觀被市集的柔黃燈光點綴著,上為居所下為商鋪的格局,是一種讓百姓享受生活便利方式最美好的詮釋,展現出一片祥和畫卷。烏魯木齊國際大巴扎步行街的設計更是體貼入微,所有的新疆美食匯聚于一條室內的食街,兩旁攤販林立,中間設有用餐座位,仿佛讓人置身於熱鬧的夜市之中,肚包肉、羊肉串、手抓飯、缸子肉、馕坑肉、大盤雞、烤包子、胡辣羊蹄、拌面等美食各具特色,香氣四溢,引人駐足,簡直要把熙熙攘攘的遊人香迷糊了。

烏魯木齊國際大巴扎街頭一景(供圖:謝建鋐)

這次兩岸交流參訪活動我還來到新疆師範大學,這座以少數民族文化專業著稱的學府,宛如一座橋梁,連接著古老與現代,漢族與維吾爾族乃至更多少數民族的文化。走入校門,由漢族、維吾爾族和其他少數民族組成的學生歌舞團送上展現新疆多元文化獨特魅力的賽乃姆,這是維吾爾族人的傳統迎賓舞蹈,昭示著這片土地千年不變的熱情與包容。跳到一半,他們竟將我拉入舞群,那一刻,我也成了這片土地的一部分,隨著旋轉的舞步,融入了那無盡的歡樂之中。在新疆師範大學,我見到了傳唱史詩《瑪納斯》的授課教授。據説,瑪納斯的傳人從識字起便開始背誦這部史詩,字字句句,皆是歷史厚重的余韻。進到下一個教室,十二木卡姆的多重奏鳴磅薄且震撼,一層又一層的詩、歌、唱、奏、舞,穿越千年的藝術迴響予以視覺和聽覺巨大的衝擊。在校參訪期間,我還認識了一位哈薩克族女同學熱葉。她五官輪廓立體,膚色偏白,深邃的淡藍色眼珠讓人仿佛看得出她自小生長于青山秀水的地方。與她聊天中我得知,在每年寒暑假時,熱葉都會回到家中的冬牧場和夏牧場陪著爺爺過遊牧的生活。

本文作者與史詩《瑪納斯》傳承人合影(供圖:謝建鋐)

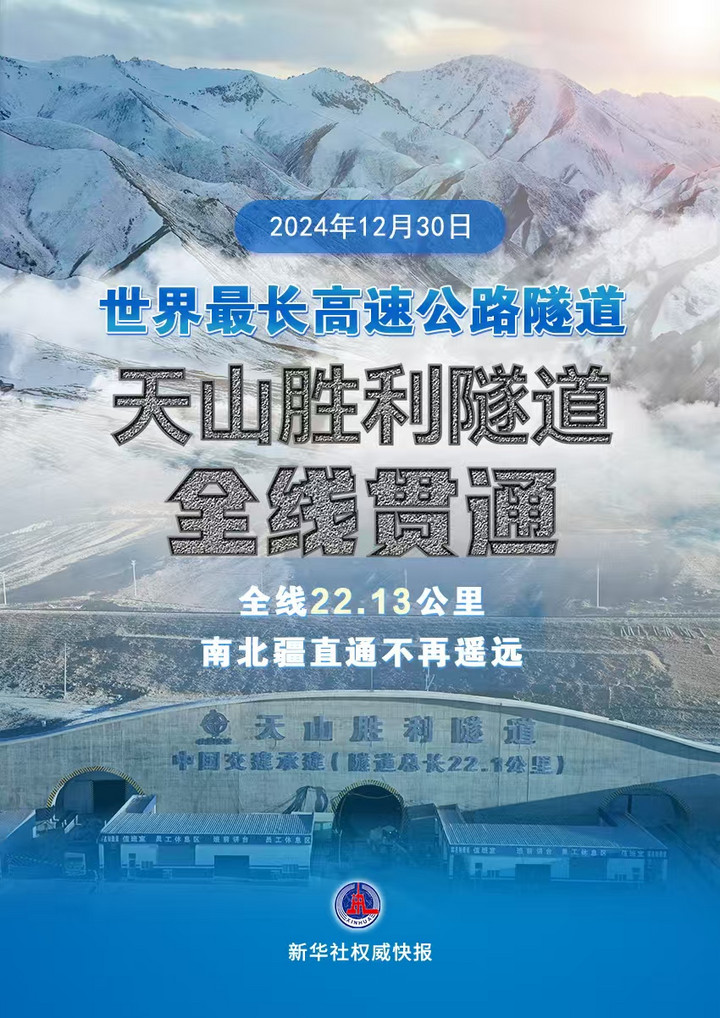

新疆的地形概括起來是“三山夾兩盆”,從北到南坐落著三座東西走向的山脈,分別是阿爾泰山、天山、崑崙山,皆是大自然的脊梁,撐起了這片天地的壯麗,而在每兩座山脈中間都夾著盆地,阿爾泰山和天山間夾著的是準噶爾盆地,天山和崑崙山間夾著的是塔裏木盆地。整個新疆又以東西走向的天山山脈將地理區位切分為天山以北的北疆和天山以南的南疆。從北疆往來南疆的方式有自駕、動車、飛機。 我們原定是以自駕的方式橫穿天山,我也懷著滿心的期待。都説新疆風景最壯麗的一條公路叫作天山公路,也稱為獨庫公路,是一條從北疆獨山子到南疆庫車的公路,全長561公里,仿佛是一條巨龍,盤踞在天山之上。我幻想著坐在車內,橫越天山,放眼望去滿眼壯麗,那該是何等的豪邁與拉風!怎奈發車前一天,根據預報,獨庫公路氣候惡劣。最終改為搭乘飛機飛越天山。飛機在天山上空飛翔,我由窗外下望,雖然黑黝黝的一片,但是我的心情依然興奮。在初中讀過金庸先生《書劍恩仇錄》後的十五年,我終於用別樣的方式打卡了小説裏天山派的所在地,那一刻時光倒流,我似乎看到了多位江湖俠客在天山層峰之間揮劍縱橫,快意恩仇。

庫車的彩繪門扉(供圖:謝建鋐)

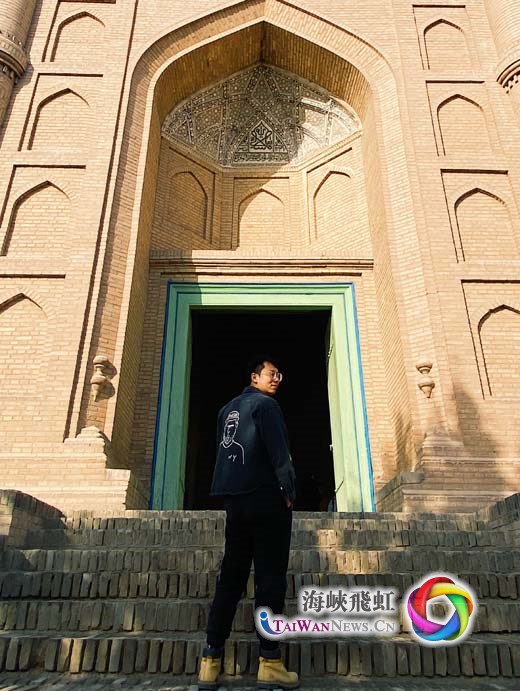

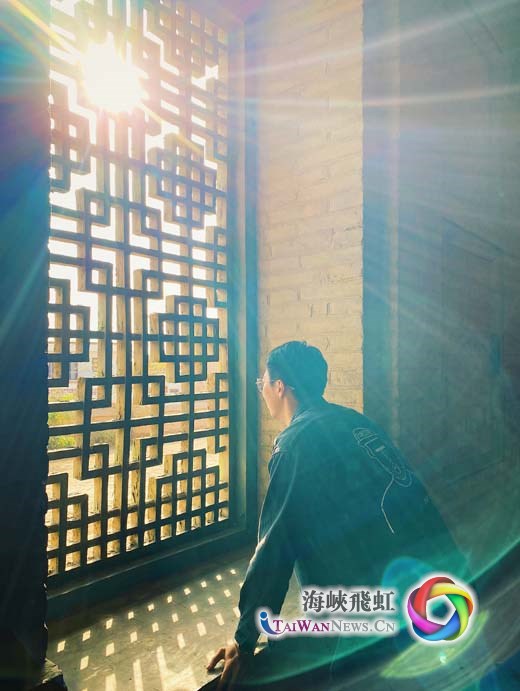

越過天山抵達的第一站是古龜茲國所在地,如今名喚“庫車”。悠遠留存的庫車大寺是其代表。遠古的建築四面敞開,莊嚴得似乎與我不存在於同一個時空維度。陽光透過裝飾花窗照進寺後修行場域的地板,滿地窗紋由日光繪製而就的窗影,浮現出穿越時間而來的蒼涼,靜靜地訴説著千年的故事。大寺外的維吾爾族老伯,手推切糕攤車,悠悠的叫賣聲像是在吟唱,富含民族特色的聲線讓我眼前為之一亮。在得知我來自台灣後,老伯還免費贈予我一小塊切糕品嘗。舌尖遞來的絲絲甜意,是這片土地熱情的人們對我的熱切歡迎。那一刻,我感受到了一種跨越地域的溫情,仿佛這片土地在用它的方式,輕輕擁抱每一位遠道而來的旅人。我認為真正的旅行並非亦步亦趨地追隨網紅景點的腳步,而是去發現更多未曾被發現的美好。我在朋友圈寫下“打開古龜茲國是蒐集很多很多的任意門”,而在每一扇門後都是一段未曾預料的鮮活好故事。

作者于庫車大寺正門前留影(供圖:謝建鋐)

本文作者于庫車大寺後修行場域的窗花前留影(供圖:謝建鋐)

被歲月風沙雕琢的古老西域,遼闊的新疆大地,黃沙漫漫,駝鈴聲聲,那悠遠的聲響穿越了千山萬水,直抵海峽對岸,仿佛在低聲呼喚:臺青朋友啊,此生何不跨越這遼闊的數千公里的距離,來此一探究竟?而我,依舊在這片神秘而壯麗的土地上繼續著我的新疆之行,每一步都踏在歷史的塵埃與心靈的憧憬之間。我感覺,這裡是我靈魂得以安放的一處遙遠歸宿。(作者:謝建鋐)