兩岸觀察|Observe

臺胞憶清明:我的先輩是抗日英雄

| 編輯: 何婧 | 時間: 2025-04-04 11:13:56 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

清明,是緬懷先烈、致敬英雄的時節。無數英烈在戰火紛飛中浴血奮戰,用生命捍衛國家的尊嚴。他們的故事,是中華民族不屈精神的生動寫照。

我出生於1981年。那一年,宋慶齡女士去世。家人為了緬懷她,就給我取了“慶齡”這個名字。我是台灣屏東人,祖籍在廣東梅州。在成長的過程中,我一直對大陸有著一種特殊的情感。雖然我在台灣長大,但內心深處總有個聲音在呼喚我去探尋祖籍之地。2023年中秋節,我到廣東省梅州市蕉嶺縣尋根。我仔細核對從台灣帶來的族譜和蕉嶺的族譜,知道了自己是丘逢甲的後代,祖上是丘氏第十六世代到了台灣。

2023年,本文作者(後排右二)赴廣東省梅州市蕉嶺縣尋根謁祖,與家族宗親合影。(供圖:邱慶齡)

説起我的先輩丘逢甲,他可是中國晚清時期著名的愛國志士。丘逢甲是客家人,雖然祖籍是廣東梅州,但他出生在台灣。丘逢甲少年時就很有志向和抱負,“毅然以天下為己任”。26歲時,他赴京會試考取三甲進士,卻拒絕了朝廷授予的官職,回到台灣教書育人。

1895年4月17日,清政府被迫與日本簽訂了喪權辱國的《馬關條約》,割讓台灣等地給日本。消息傳來,台灣人民非常憤怒,“聚哭于市,夜以繼日”。丘逢甲悲憤交加,咬破指頭,用鮮血書寫了“抗倭守土”四字血書,隨後召集紳民數千人集會,聯名向朝廷要求廢約抗戰。為了籌集抗日義軍的軍餉,他毅然變賣家産,還發動丘家的成年男子率先加入義軍。丘逢甲帶領義軍在台北、台中、新竹等地和日軍血戰數十場,最終義軍傷亡慘重,丘逢甲也在戰鬥中負傷,最後不得不撤回大陸,從事教育事業,並成為廣東省最有聲望的教育家之一。為了牢記復土雪恥的大志,丘逢甲在《春愁》詩中寫道:“春愁難遣強看山,往事驚心淚欲潸。四百萬人同一哭,去年今日割台灣。”他在臨終前還囑咐家人:“葬須南向,吾不忘台灣也!”這飽含著丘逢甲對祖國深深的眷戀和對台灣回歸的期盼。

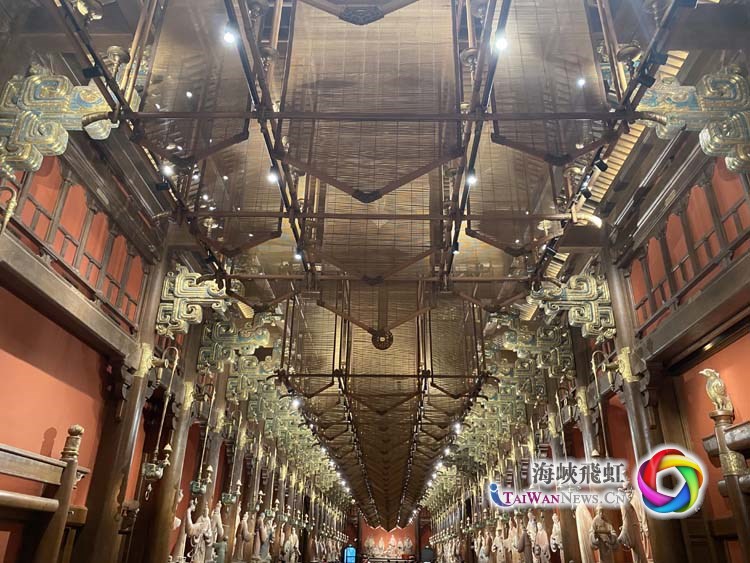

本文作者參觀梅州丘逢甲故居時拍攝的照片(供圖:邱慶齡)

熟悉歷史的人都深深懂得,中國百年近代史也是中國人民持續反抗外侮侵略的血淚史。丘逢甲的抗爭精神猶如烈火,點燃了中華兒女的愛國熱情,不僅是台灣同胞的驕傲,更是中華民族不屈不撓精神的象徵。他的事跡激勵著後來者在民族危難之際挺身而出。這種精神在中華民族的歷史長河中不斷傳承與發揚,尤其是在抗日戰爭期間達到了高潮。

我曾聽過很多抗日戰爭中的英雄故事。他們有的是參加了大陸抗日戰爭,有的是在台灣日據時期反抗日本侵略,有的經歷過槍林彈雨,有的在後方默默支援,還有的在海外為抗戰奔走呼號。我想説,他們都是中華民族的驕傲。台灣光復回歸祖國的歷程,也有力證明台灣是中國領土不可分割的一部分。有一次,我和一位參加過大陸抗戰的老兵聊天。當他得知我來自台灣後,老人告訴我,他最大的心願就是兩岸能夠早日統一,這樣他就安心了。那一刻,我深深地感受到他盼望兩岸統一的熱切渴望。

2023年9月,本文作者參觀上海歷史博物館舉辦的“且看鷹隼出風塵”臺胞家族抗日救亡歷史圖文展。該展覽以大量珍貴歷史圖片反映了在1895年至1945年期間,眾多台灣同胞誓不臣倭、團結禦侮,為中華民族抗日戰爭和台灣同胞反殖民鬥爭的最終勝利做出巨大犧牲和重要貢獻。(供圖:邱慶齡)

向英烈致敬,向老兵致敬!如今的和平年代是他們用生命和鮮血捍衛而來。他們在戰火紛飛的年代,為了和平與尊嚴奮勇抗爭。他們的故事必將在血脈中代代相傳。今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年,也是台灣光復80週年。我更加深刻地感受到民族精神的力量。同時,我們也要倍加珍惜來之不易的和平。

在清明時節,我閉上眼,思緒穿越時空。祖先的事跡如一幅幅生動的畫卷在腦海中徐徐展開。微風拂起歲月的塵埃,讓我聯想到無數先烈在那段艱苦卓絕的抗戰歲月中同仇敵愾的壯麗場景,心中涌起一股難以言喻的感動與自豪。這份感動,源於先輩們為民族付出的巨大犧牲。這份自豪,源於兩岸同胞血脈相連、命運與共的深厚情誼。

本文作者參加兩岸交流活動的留影(供圖:邱慶齡)

如今,我在大陸就業、創業,成家立業,生活十分安穩。我也在大陸結識了很多志同道合的朋友,大家一起為了共同的夢想而努力著。我們一起工作,一起生活,互相幫助,互相支持。在這裡,我感受到了濃濃的親情和友情,也感受到了大陸同胞的包容和溫暖。這些年,大陸出臺了一系列促進兩岸交流合作的制度和政策,為我們在大陸發展提供了廣闊的空間和機遇。越來越多的台灣同胞在這裡實現了自己的夢想。

清明是追宗思源的時節。我們不能忘記歷史,更不能忘記那些為國家和民族做出貢獻的英雄。兩岸同胞都是中國人,這是永遠無法改變的事實。無論身在大陸還是台灣,我們的心始終相連。我相信,我們將共同創造更加美好的未來。(作者:邱慶齡)