原標題:躬耕八閩育英才 協同創新啟新程——福建教師弘揚踐行教育家精神書寫教育強省時代答卷

廖紅

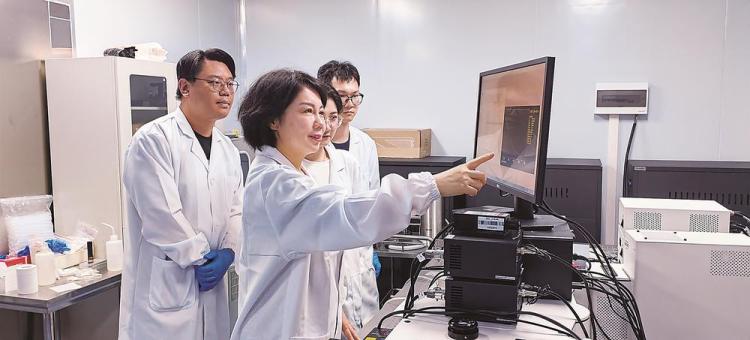

于岩

周成

在第41個教師節來臨之際,回望“十四五”以來福建教育事業發展的壯闊圖景,以全國“最美教師”廖紅為代表的一批教師典型如璀璨星辰,以課程創新為支點,以科教融匯為路徑,在實驗室、田間地頭、課堂機房裏,用各自的堅守與創新,搭建起教育築基、科技賦能、人才成長的橋梁,用實際行動詮釋教育家精神的深刻內涵,為加快推進教育強省建設,努力辦好人民滿意的教育,奮力譜寫中國式現代化福建篇章持續貢獻智慧和力量。

啟智潤心

把論文寫在大地上

“既要讓論文寫在期刊上,也要讓技術長在土地裏。”福建農林大學根系生物學研究中心主任廖紅教授的這句話,道出了農業科技教育工作者的初心。深耕根系生物學研究30年,她既是實驗室裏的“女科學家”,更是田間地頭的“科技特派員”,用科研成果架起教育、科技與鄉村振興的橋梁。

在課程建設中,廖紅創新性開設《生物學原理及應用》課程,聯合6位教授為本科生授課,並邀請日本、美國的國際知名學者參與研究生課程教學,讓學生足不出校便能接觸學科前沿。她堅持從大一開始“抓方向”,帶領學生深入安溪、武夷山的茶園,手把手教他們採集土壤樣本、分析養分數據,將課堂搬到田間地頭。

“只有讓學生摸過泥土、見過農民,才能真正理解農業科研的意義。”在她的指導下,學生們不僅掌握了專業技能,更樹立了服務鄉村的情懷。

針對茶園土壤退化、化肥過量施用等問題,廖紅帶領師生團隊走訪1000多家茶企茶農,研發出“茶豆套作”生態模式——夏季套種大豆固氮,冬季種植油菜活化土壤磷鉀,實現“無化肥無農藥”也能提升茶葉品質。

如今,這一模式已從武夷山燕子窠800畝試驗田,推廣到全省十幾萬畝生態茶園,茶葉優品率提高20%,帶動文旦柚果農每畝增收7500元。她還將技術推廣至四川、平和等地,為蜜柚、水稻産業量身定制綠色方案,讓科研成果真正成為農民致富的“金鑰匙”。

求是創新

將課題熔鑄課堂中

“把實驗室的前沿成果,變成課堂裏的鮮活教材。”這是福州大學材料科學與工程學院教授于岩堅守28年的教育理念。作為國家級人才項目獲得者、福建省A類高層次人才、福建省科技創新領軍人才,她既是科研領域的“攻堅者”,更是教學改革的“領航員”。

在《陶瓷工藝學》《材料科學前沿與商業應用》等課堂上,于岩打破傳統教學壁壘,將自己主持的國家自然科學基金項目、科技部重點研發計劃課題成果融入教學。針對傳統實驗教學“學時少、項目簡、學生被動”的痛點,她率先提出“實驗課程獨立化”改革,構建起從“基礎實驗”到“綜合實驗”再到“創新實驗”的三級體系。學生在實驗室裏不僅能掌握儀器操作,更能參與真實科研項目——近三年,她指導的學生發表SCI論文28篇,新型芬頓材料與技術等部分科研成果已在相關企業實現轉化,年産值數億元。

作為福州大學教務處處長,于岩還牽頭推動學校教學改革與學科建設深度融合:主持2項教育部新工科項目和虛擬教研室項目,主講4門國家一流課程,主編6部高等教育出版社教材,斬獲1項國家級教學成果二等獎和3項福建省高等教育教學成果特等獎。在她的引領下,福州大學本科教育教學工作得以高效、高品質地展開。學校在本科人才培養方面取得了顯著成績:國家教學成果獎、國家一流課程數量、通過專業認證的數量以及學科競賽排名等都顯著提升,實現了“科研出成果、教學提品質、人才促産業”的良性循環。

樂教愛生

以編程培育少年志

“競賽不是捷徑,而是成長路。”福建師大附中信息技術教研組組長、信息學競賽團隊領銜導師周成用33年教齡詮釋著這句話的分量。

作為學生口中的“金牌教練”,他指導學生屢屢在國家級、國際級賽事中爭金奪銀,還構建起一套信息學拔尖創新人才培養體系。

在課程研發上,周成主持編寫《C++程式設計》校本課程,打破“競賽專屬”的壁壘,讓非競賽學生也能系統學習編程。在教學上,他採用項目驅動教學法,將知識點巧妙融入項目中,讓抽象的代碼變成解決實際問題的工具。

近5年,團隊培養的選手幾乎全部進入清華、北大、中科大等頂尖高校,許多選手進入高校後仍在信息學領域深耕,成為計算機領域的優質後備力量。

在周成心中,教師的角色遠不只是技能傳授者,更是指引未來方向的“引路人”。因此,他在打磨學生編程技能的同時,始終不忘傳遞責任與擔當:“信息技術是國家科技競爭的核心領域,行業迭代瞬息萬變,我們培養的絕不是只會解題的‘機器’,而是兼具創新思維與社會責任感的未來建設者。”團隊校友中,走出了一批信息科技領域的傑出人才。

作為首批閩江教育領軍人才閩江教學名師之一,他帶領青年教師共同學習,通過送培送教等方式,為福建省信息技術學科教學水準及信息學競賽成績的提升作貢獻。2022年,他出版50萬字教學專著《青少年編程教育核心》,系統總結青少年編程教育經驗。

從實踐育人到科研育人,再到競賽育人,雖路徑不同,卻共同指向“為黨育人、為國育才”的初心。八閩大地上,還有無數像他們這樣的教師——或攻堅實驗室,或紮根鄉村校,或培育技能人才,他們以教育為基、以科技為翼、以人才為核,在協同發展賽道上奮進,為福建育英才、為強國添力量,這份情懷與擔當終將在八閩大地結出纍纍碩果,照亮更多人的成長之路。

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。