中山:發揮産業優勢 融入粵港澳大灣區發展

國際在線廣東頻道消息(記者 朱子榮):12月4日,由羊城晚報傳媒智庫發起,“改革開放四十週年融媒行聯盟”聯合組織的“改革新動力---改革開放40週年全國大型主流融媒廣東行暨地市深調研”開始在中山市的第二天行程。采風調研團先後採訪考察了孫中山故居紀念館、中山火炬開發區、深中通道以及翠亨新區,深入探究中山在區域交通、産業建設、科技創新等方面的創新舉措與成就,剖析在大灣區時代,中山如何加速融入與粵港澳大灣區的發展。

中山火炬開發區:創新驅動 融合大灣區發展

中山火炬開發區(以下簡稱“火炬區”)于位居珠江西岸,是全國168個高新技術開發區之一。成立28年來,火炬區匯聚了來自20多個國家和地區的知名企業300多家,其中世界500強投資企業近20家,設立了九大國家級産業基地,形成了健康醫藥、智慧裝備、電子信息、新能源、汽車配件、新材料、節能環保等産業集群。

據火炬開發區黨工委副書記、管委會主任、翠亨新區黨工委副書記招鴻介紹,火炬區以産業為主導,創新為驅動,科技為引領,建設高新技術企業發展平臺。在創新上有幾大抓手:其一,注重研發投入,目前火炬區研發經費佔GDP比重為4.36%;其二,大力培育發展高新技術企業,今年火炬區的高新技術企業有望突破400個;其三,大力培育孵化器,目前火炬區已有國家級孵化器3個,省級孵化器7個;其四,著重科技與金融成果的轉化;其五,實施品質與品牌提升計劃。

招鴻介紹,目前著重將先進裝備製造業、健康醫藥産業、光電信息産業打造成火炬區的三大支柱産業。成立於2012年的康方生物醫藥有限公司,就是其中代表性企業的。2015年康方通過技術轉移及專利授權模式,與美國默沙東就一個腫瘤免疫治療抗體藥物AK107簽訂全球開發和銷售協議,此次合作是國産創新藥在海外市場的新突破,是國內首例由創新型生物科技公司將完全自主研發的單克隆抗體新藥成功授權給全球排名前五強的制藥巨頭,具有里程碑的意義。

目前,國家在大力推動粵港澳大灣區建設,處於粵港澳大灣區幾何中心,環繞三大自貿片區,四大深水港的火炬區該如何加速融合大灣區的發展呢?對此,招鴻指出,火炬區要在基礎設施一體化、機制體制上加速融合,此外,還要注意在大灣區産業分工上錯位發展,同時做好服務,營造良好的經商環境。對此,資深經濟學家邱仰林認為,火炬區在融合粵港澳大灣區的發展過程中要找準定位,建議以現有的産業為基礎,圍繞人工智能、工業設計等方面,著重打造世界級的應用中心與設計中心。廣東省綜合改革發展研究院副院長陳其海建議,火炬區可借鑒廣東自貿區三個片區的發展經驗,找到在打造高新技術産業平臺的最佳切入點。

深中通道:做粵港澳大灣區的交通紐帶

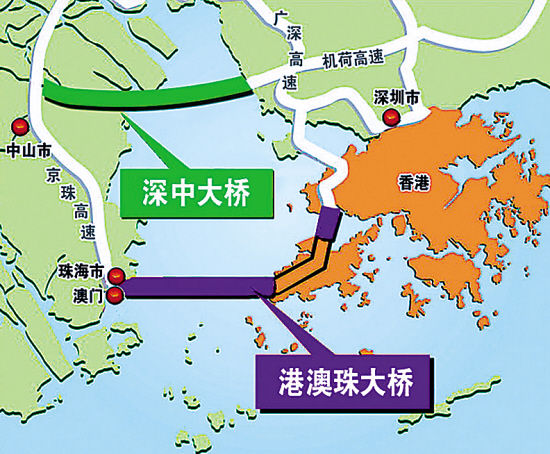

深中通道位於珠三角核心區域,北距虎門大橋約30km,南距港珠澳大橋約38km,是集“橋、島、隧、水下互通”于一體的世界級集群工程。項目採用東隧西橋方案,路線起自廣深沿江高速機場互通立交,通過廣深沿江高速二期東接機荷高速,向西跨越珠江口,在中山馬鞍島登陸,與在建的中開高速對接,通過連接線實現在深圳、中山及廣州南沙登陸。

據工作人員介紹,深中通道的建設歷經15年艱辛論證與準備,于 2016年12月順利開工。2017年6月,深中通道項目初步設計順利獲得交通運輸部批復。隨著西人工島建設穩步推進,2017年東人工島與2018年沉管隧道、橋梁陸續開工,深中通道計劃于2024年建成通車。

作為珠三角“深莞惠”與“珠中江”兩大城市群之間唯一公路直連通道,深中通道成為廣東自由貿易試驗區(廣州南沙、深圳前海和珠海橫琴)、粵港澳大灣區之間的交通紐帶,對完善國家高速公路網絡和珠三角地區綜合交通運輸體系,推進珠江兩岸産業互聯互通以及各類要素高效配置,加快推動粵港澳大灣區城市群融合發展具有重要的戰略意義。

(深中通道示意圖)

翠亨新區:建大灣區時代的濱海城市新中心。

翠亨新區位於中山東部臨海區域,地處粵港澳大灣區地理幾何中心,是南沙、前海、橫琴三個國家級新區和廣深港澳四大城市兩個“同心圓”的圓心位置,1小時內可抵達珠三角5個國際機場和5個國際港口,廣珠輕軌、京珠高速、港珠澳大橋緊密環繞。

除了地理位置的優越,翠亨新區還具有巨大的開發潛力。翠亨新區是粵港澳大灣區土地資源相對集中的地方,230平方公里規劃範圍內,集中可建設用地約80平方公里,産權清晰,歷史遺留問題少。新區擁有57公里長的海岸線,發展水上交通和水上運動得天獨厚。人口和環境承載能力較強,為較大規模集聚開發提供了良好基礎。近年來,翠亨新區圍繞“一區三中心”(高新技術集聚區,産業中心、創新中心、高新技術企業集聚中心)發展定位,聚焦智慧精密裝備製造、生物醫藥、新一代電子信息技術戰略性新興産業和現代服務業,著力構建 “3+1” 現代産業體系和高端人才集聚。

據翠亨新區總經濟師梁兆華介紹,翠亨新區按照建設粵港澳大灣區優質生活圈的目標,著力打造五大環境:現代時尚城市環境、國際一流營商環境、鼓勵創新創業環境、促進人才發展環境、宜居宜遊生態環境。對標世界級城市群,以高標準建設國際化生態宜居濱海新城。“我們的願景是將翠亨新區打造成大灣區時代代表中山市門戶形象的一座産城融合、技術創新、人才雲集的國際化現代生態宜居濱海城市新中心。”梁兆華説道。

針對翠亨新區的規劃與發展,邱仰林指出,未來深中通道的貫通,對於翠亨新區的發展既是機遇也是挑戰。新區要不斷完善承接深圳的産業轉移工作,充分發揮中山先進製造産業的基礎,與深圳形成産業的錯位與分工,建設與跟深圳不同的産業集聚群。同時,在工業互聯網、金融等方面做好佈局。廣州社科院高級研究員、華南城市研究會副會長談錦釗建議,新區的規劃要有預見性,要考慮可能會産生的新問題,在挑選産業方面也需因地制宜。

改革開放40年來,中山市在經濟、環境、文化等方面的取得了巨大的成就。地處粵港澳灣區珠三角世界級城市群與珠江西岸的中山,有絕佳的區位優勢、良好製造業基礎、優秀人文環境,在當前國家形成全方位開放格局下,中山改革發展的新動力從哪來?對此,陳其海建議,下一步中山要重視區域融合與競爭合作策略,發揮中山比較優勢,承接三個自貿片區溢出效應,複製自貿區經驗,與自貿區、特區共建飛地經濟,創新産業模式;加快産城融合,改變有産無城,産業與城市、人割裂的發展模式。提高基本公共服務供給,解決引進人才難,留住人才難的問題;加快推進村級工業園改造升級和城市更新,釋放建設用地潛力,促進招商引資,加快産業轉型升級;深化供給側結構改革,創造更加平等競爭環境,促進民營經濟發展;大力建設産業載體,築巢引智、引資、引産業。改變一次性賣地建廠的發展經濟模式,建立産業持續發展的長效機制;加大鄉村規劃,加強産業佈局指引,改善環境,提高農村發品質,改統籌城鄉發展,促進鄉村振興。

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號