原標題:守正創新 活性傳承 廣西手藝人讓非遺“活”起來

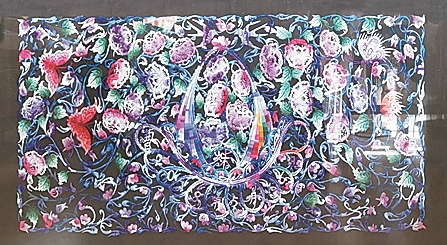

刺繡真絲綃《繁花》 侯芳妮 曹妹鳳 吳雙林 于桂芳/製作

竹編《毛南族花竹帽檯燈》 譚 汝/製作

坭興陶《錦繡前程》 黃 劍 夏樹榮\製作

初冬,廣西民間工藝美術界傳來喜訊:廣西三件非遺工藝美術品——刺繡作品《繁花》、竹編作品《毛南族花竹帽檯燈》、坭興陶作品《錦繡前程》,成功入圍第十五屆中國民間文藝山花獎·優秀民間工藝美術作品終評。

這些獲獎作品,是以什麼魅力,過五關斬六將,從全國眾多作品中脫穎而出?又是怎樣守正創新、活性傳承歷史文脈的?在11月初一個天朗氣清的日子,記者走近這些廣西工藝美術大師們,聆聽他們的故事。

1 只有融入生活才能“活”

“不只會編花竹帽,而且要把帽子融入生活中去,讓生活中處處有它的影子。”竹編作品《毛南族花竹帽檯燈》作者、 “80後”的譚汝對記者説。

作為廣西非物質文化遺産(毛南族花竹帽編織技藝)代表性傳承人,這位生於環江毛南族自治縣下南鄉的毛南族姑娘,自小就與自己民族的“族寶”花竹帽結下不解之緣。

毛南族花竹帽編織技藝和許多非遺技藝一樣,也存在著生産製作手法過分追求傳統、不求創新,難以適應社會化大生産的問題。眼見著花竹帽編織技藝日漸式微,譚汝意識到,“要讓傳統工藝更好地發展下去,只有在生活中‘活態傳承’。”她開始研究和摸索花竹帽的改良。有一次,譚汝看著床頭的檯燈靈光一現,何不用花竹帽做一盞檯燈?於是她嘗試以竹根作為燈架支撐、花竹帽作為燈罩,經歷屢次失敗,反復嘗試,一盞將大自然巧妙融入現代生活的燈飾問世,這件典雅又環保的民間工藝品一經面世,其生活化的特性立即滿足了人們的需求。

成功的嘗試讓譚汝一發不可收拾,《鸞鳳和鳴》《竹編花式檯燈》等多項創新産品一個接著一個問世。這些産品傳承並創新了幾乎面臨失傳的毛南族花竹帽編織技藝,填補了花竹帽編織技藝空缺,賦予了花竹帽全新的生命力,榮獲廣西工藝美術作品“八桂天工獎”金、銀、銅獎。

將非遺融入人們的生活中,手藝人一直在行動。此次入圍的雙面剪紙繡作品《繁花》作者,三江侗族手工藝人侯芳妮、曹妹鳳、吳雙林等也同樣認為,既能保存民族文化精髓,又能讓剪紙繡融于現代生活,讓文化傳承不停止于觀賞,文化的傳承也就水到渠成了。

“由於傳統手工製品的精緻和珍貴,很多人買回來都不捨得用,這是不利於傳承的。”侯芳妮是柳州市工藝美術大師,為了讓手工製品深入生活,她嘗試著把三江的非遺剪紙繡跟雙面繡結合,在通透的真絲綃上做剪紙繡,使其正面有淺浮雕感,反面平整精緻。

“採用這種方法做成的書籤、耳墜、胸針、團扇、擺件、屏風等,可以正反面欣賞。”這種傳統手工藝與現代創意相結合的具有文化溫度的産品,一經推出即受到年輕人熱捧,“這也是對傳統文化、對舊時記憶的一種保護和活性傳承。”侯芳妮説。

在這些手藝人看來,有市場才是最好的保護,匠人才得以生存,而使用又是最好的傳承,“僅僅是觀賞還不行,把傳統手工藝品融入生活中,讓它成為我們生活的一部分,才真正發揮了它最大的價值。”譚汝説。

2 不僅“活” 更要“火”

保護非遺,既要融入傳統特色,又要融合時代需求,走向市場是非遺推廣和發展的一條重要途徑。

三江侗族自治縣是廣西文化遺産最集中,獲得國家級和省級保護名錄最多、保存最好的一個少數民族自治縣,至今還流行著端午節做“璊摁瓜”的習俗。“璊”是“猴子”,“摁”是抱的意思。“璊摁瓜”也叫猴子抱瓜,有著“端午背個猴,一年無憂愁;猴子抱金瓜,福祿壽喜全到家”的説法。

如何讓非遺在當今的商業社會“活”下去,“火”起來,三江手藝人守正創新,並借助文旅融合,打開一片新天地。

媽媽們忙於飛針走線,孩子們忙於往“璊摁瓜”裏填充艾草……這溫馨互動的場面發生在三江侗寨風景區。來自全區各地的20多名遊客,在自治區級工藝美術大師、自治區級(侗族刺繡)非遺傳承人韋鳳仙的指導下,製作出一個個精美的“璊摁瓜”。“動手參與活動只是傳承文化的一種形式,我們還借助‘文旅融合’,在景點內開設手工製作課程,帶動文創旅遊。”韋鳳仙説,她們不僅把産品做到市場化、標準化、品牌化,還開發了材料包,遊客可以在景區或者網上購買材料包回去自己製作,把福氣分享給更多的人。

除了開班授課,近幾年來韋鳳仙、侯芳妮等手藝人還帶團隊不斷研製創新,研製出“璊摁瓜”手機、耳環、室內車內挂飾,美觀又保平安的手工藝品成為人們隨處可見的生活裝飾品。

韋鳳仙、侯芳妮還在侗族婦女藍靛染土布衣服上,點綴上“剪紙繡”,並用電腦設計出藍調花樣,製作出具有懷舊風格的藍調侗族服飾,使傳統侗族服飾重新火爆起來。

最近,韋鳳仙和她的團隊又開始忙活起來,策劃了“走遍三江”公益活動,招募遊客來三江村寨體驗,在手藝人家裏同吃同住,邊跟手藝人學手藝邊遊玩。“這活動雙方都是受益者。”侯芳妮説,她們還開通了微信公眾號,非遺通過網絡媒介碎片化傳播,不僅迎合了當下年輕人快節奏的生活,也還原了非遺技藝中的精華和本真。

3 傳承非遺後繼有人

非遺保護的核心是傳承,而傳承的關鍵是“人”。越來越多的手藝人一改以往關起門來做手藝的方式,紛紛拿起手機開始網絡直播,不僅為直播接上了時代的地氣,更為非遺文化注入了流量的熱度,讓非遺傳承“潮”起來、“火”起來,不少年輕人成為非遺的粉絲。

近年來,廣西不少大專院校學生走近非遺,向非遺傳承人學習傳統植物染和刺繡。而手藝人也走進學校,對青少年進行授課教學和專業化輔導,推動廣西工藝人才隊伍薪火相傳。

坭興陶作品《錦繡前程》作者之一的黃劍是土生土長的南寧人,他的獲獎作品以繡球的造型,體現壯族的陰刻陽填五蛙圖騰文化。在黃劍看來,正是這古老而深沉的壯族文化,才賦予茶具以靈魂,才贏得人們的喜愛。

已從事工藝美術工作近30年的黃劍,身上有著無數光環:廣西工藝美術大師、高級工藝美術師、廣西五一勞動獎章獲得者、廣西文藝最高獎“銅鼓獎”獲得者……作品先後獲得國家級14金5銀3銅的好成績,這是他最寶貴的“財富”。

擁有寶貴“財富”的黃劍,主要任務是帶徒學藝,在大專院校培養工藝美術人才。近些年來,他帶領學生以南寧陶、欽州坭興陶為載體,在傳統工藝基礎上進行開發和研究,三年時間就培養了200多名學生,其中三人獲得全國陶瓷行業技術能手稱號,並恢復陰刻陽填傳統工藝,再鑄廣西陶文化之精髓。

“我們將工匠精神的培育導入教學實踐全過程,不斷提高學生的綜合素養,從而點燃學生傳承非遺文化的熱情。”黃劍説。

正是有這些最堅強的守護者,通過一個又一個探索、創新,將蘊藏于非遺技藝中古老而深沉的文化因子激發出來,從而讓非遺不再是“活在博物館裏的古董”,而活化成一種生活方式,一種潮流樣式。(廣西日報 記者 張天韻)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。