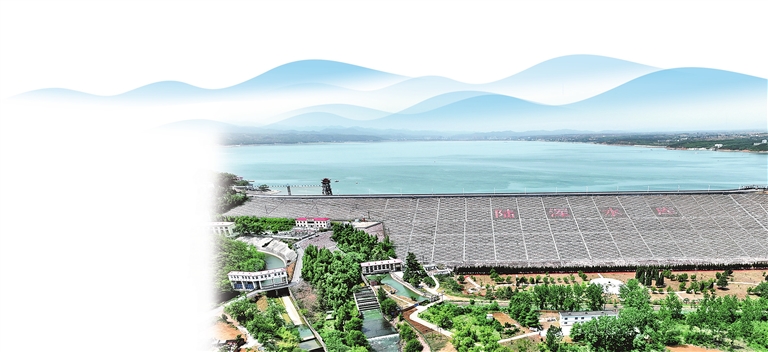

嵩縣陸渾水庫放水,方便群眾抗旱澆麥。河南日報記者 王錚 河南日報通訊員 李衛超 攝

在武陟縣詹店鎮黃河灘區的一處麥田,農民用遙控器打開噴灌設施灌溉小麥。王琳鋒 攝

農業農村部小麥專家指導組顧問、河南農業大學教授郭天財(中)在夏邑縣查看小麥長勢和土壤墑情。受訪者供圖 鄲城縣汲冢鎮黃樓村村民用自動灌溉機為小麥澆孕穗水。劉士廣 攝

一場持續的旱情,正在“烤問”中原大地。

自3月中旬起,河南持續高溫少雨,伴隨多日大風,土壤失墑加快,對小麥生産帶來了不利影響。4月份以來,全省平均氣溫較常年同期偏高,平均降水量較常年同期偏少……

夏糧生産是河南省全年糧食生産的第一仗,對於扛穩糧食安全重任意義重大。

面對嚴峻形勢,河南全省上下齊心協力,農業、水利、氣象等部門協同作戰,一場爭分奪秒的抗旱保糧攻堅戰全面打響。

一場特殊的旱情

小麥生産歷經秋、冬、春、夏,260多天的生長期,在面對不利因素時,有一定的自我調節和騰挪空間,但今年的旱情卻十分特殊。

特殊在哪兒?河南省小麥産業技術體系首席專家、省農科院小麥專家雷振生研究員説:“今年的旱情,時間點‘不對’。從小麥生長來看,此時正是小麥孕穗期至抽穗期,小麥開始由營養生長轉入生殖生長時期,正需要大量水分。從小麥産量來看,此時麥田缺水乾旱,會減少畝穗數,對穗粒數也有較大影響。”

近年來,異常天氣、災害時常發生,但無論是從發生階段還是持續時間來看,此次旱情都極為少見。

然而,困擾全省8500萬畝麥田的還不僅是降水減少。“今年的不利因素還在於,缺少有效降水的同時,全省氣溫偏高,還伴隨大風,加劇了土壤墑情的缺失,高溫、少雨、大風三者疊加,進一步加劇了旱情可能帶來的不利影響。”雷振生説。

縱觀整個小麥生長季,今年冬前及早春,全省小麥返青期一、二類苗佔比90%左右,苗情為近年來最好的一年。不少農技推廣人員在田間調查後,將其總結為群體最大、苗情最好、植株最壯、病情最輕,這為小麥生産打下了堅實的基礎。

任憑麥田“喊渴”,則前功盡棄,損失慘重;邁過這道坎,豐收才能有保障。

爭分奪秒抗旱澆水

及時澆灌,是應對旱情的關鍵。

整個4月份,扶溝縣黃土地種植合作社負責人袁公平幾乎都泡在麥田裏,忙碌的時候,他甚至分不清身上是水還是汗。“雖然老天不幫忙,但人勤地不懶,咱得讓它喝飽水。”袁公平説。

流轉土地1000畝,像袁公平這樣的種植戶,最怕的就是澆水。去年袁公平花費60多萬元新建的灌溉設備,今年派上了大用場。

因為臨近河流,袁公平在田間修建了“儲水室”,通過主管道將河水抽進來,經過過濾後再輸送至田間,田間則安裝了噴灌設備。需要澆水時,只需要推上電閘,根據澆灌地塊打開相應開關即可。免去了在田間來回扯管、換位置的麻煩,效率更高,也更省人工。

麥田遇上旱情,最怕澆不上水,但對於種植戶來説,還要算一筆灌溉成本賬。

獲嘉縣位莊鄉大位莊村種植大戶李長亮,對這兩者都不擔心:田間地頭就有井,澆水不愁;採用滴灌設備,省時省力成本低。

在獲嘉縣,隨著水肥一體化滴灌設備和技術的推廣應用,當地種植戶習慣於將澆水叫作“滴水”。

小麥播種季,滴灌帶隨著播種機械一同鋪設至田間,連接主管、接上水井後,澆地十分方便。滴灌的方式,節水不少,配合施肥罐,還能實現水肥一體化。

以前,李長亮的300畝小麥需要7個人用20天時間才能澆一遍水,如果遇上今年的旱情,根本來不及。現在,他一個人就能輕鬆管理。“以前是旱了澆,現在讓小麥頓頓吃飽喝足。”李長亮説。

同樣,在靈寶市故縣鎮,隨著農戶馬永海對設備終端的操作,一台臺移動式噴灌設備便開始均勻地噴灑水花,滋潤著每一株小麥。

“這塊地一共100多畝,這是第四次給麥田噴灌了,目前小麥長勢還不錯。”馬永海説。

天不幫忙人努力,全省8500萬畝麥田裏,抗旱澆水場景時時上演,種植戶各出奇招,堅決打贏這場抗旱攻堅戰。

從旱能澆到澆得好

河南跨越海河、黃河、淮河、長江四大流域,卻是水資源不足的省份。如何把有限的水資源利用好,高效節水灌溉,是河南面對的重要課題。

“面對氣候變化對農業影響這個大課題,我們需要堅持趨利避害的基本原則,做到正確認識—科學應對—有效利用。”省農業農村廳相關負責人説。

內鄉縣東北部的馬山口、王店、余關、湍東4個鄉鎮,地下水和地表水缺乏,有“七山一水二分田”之稱,是典型的旱作農業區。

如何改變群眾的生産生活條件?2004年以來,內鄉縣大力進行灌區建設,通過地下縱橫的管網將上游水庫蓄水輸送到這片土地,讓昔日的“望天收”變成高産田。

如今,打磨崗灌區基本實現高效節水全覆蓋,畝次灌溉用水量由原來的200立方米降為40立方米,獲評全國第一批灌區水效領跑者。

除了灌區支撐,高標準農田建設也讓旱澇保收成為現實。

在鄲城縣汲冢鎮黃竹園村,村民郭海軍面對小麥缺水,顯得十分從容:高標準農田把水渠引到田邊,不用愁。

蘭考縣考城鎮一處高標準農田,因為澆灌及時,麥田並未受到旱情影響,種植大戶張世豪説:今年小麥基礎好、管理到位,有望實現增産。

不久前,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《逐步把永久基本農田建成高標準農田實施方案》,其中提到,河南作為黃淮海區代表之一,要重點著力提高灌溉保證率,完善現代化耕作條件。

近年來,河南把高標準農田作為落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略的重要舉措,持續開展高標準農田建設。截至今年初,已建成高標準農田8800多萬畝。

縱觀全省,凝聚合力、協同作戰,是打贏這場抗旱保糧攻堅戰的關鍵。省委、省政府高度重視;氣象部門啟動抗旱氣象保障服務特別工作狀態,組織空地一體化人工增雨作業;省農業農村廳組建技術指導專班,分赴全省各地開展“一噴三防”及抗旱澆麥培訓,手把手指導農戶精準施策;水利系統及時調度全省灌區開閘引水,為農田灌溉提供水源……

挖潛“旱地小麥”

4月份,宜陽縣韓城鎮的種植大戶麥海偉沒有盼來有效降水,眼看苗情很好的3000畝小麥因為旱情産量受損,他只能盡可能補救。

宜陽縣所在的豫西丘陵地區,旱區澆灌本就不易。麥海偉在高處建設了3000立方米的蓄水池,將井水抽出儲存,再通過管道輸送至麥田。儘管採取了噴灌、滴灌等多種節水灌溉措施,但水源不足讓麥海偉無能為力。

“還好,這幾年我一直種的是耐旱的小麥品種,能夠儘量減少損失。”麥海偉説的小麥品種,就是洛陽市農林科學院小麥專家團隊選育的“洛旱”系列小麥品種。

耐旱小麥品種,有啥不同?洛陽市農林科學院小麥所副所長吳少輝研究員説:“從表面上看,耐旱小麥往往株高更高。而最大的區別其實藏在地下,以‘洛旱22’為例,其根系能夠達到3米以上,遠超普通小麥。”

洛陽、三門峽等地是我省主要的旱作區,也是受此次旱情影響較大的區域。吳少輝介紹,豫西旱作區“十年九旱”,早在20世紀,洛陽市農林科學院就開始為旱區選育適合的小麥品種,如今,該院的育種團隊已經是第四代,選育的“洛旱”系列小麥品種,在洛陽、三門峽以及陜西、山西等旱作區,大面積推廣應用。

選育耐旱品種,無疑是旱作區提高小麥産量的關鍵。“我們選育品種,不僅要考慮耐旱,還要能夠高産。”吳少輝解釋,目標就是旱年少減産,平年能增産,風調雨順創高産。

河南省每年小麥播種面積8500萬畝,其中有1000多萬畝中低産田,主要分佈在洛陽、三門峽、平頂山等地的丘陵區。在丘陵地區種小麥,如果沒有水澆條件,選的又不是抗旱品種,就可能産量很低或絕收。“如果我省有一半的中低産田種上抗旱小麥,每畝地産量能提高100公斤,增産的數字就不可小看。”吳少輝説,要挖掘中低産田增産潛力,確保國家糧食安全,就需要培育和推廣更多耐旱耐熱的小麥新品種。

在洛陽市農林科學院的恒溫庫裏,保存有5000多份來自全國各地、國外的種質資源,這是全國最大的旱地小麥種質資源庫。“這些資源是我們品種選育的基礎,也是減損增産的底氣所在。”吳少輝説。(河南日報三農全媒體中心記者 董豪傑 于濤)

記者手記

跑贏麥管最後衝刺

河南日報三農全媒體中心記者 董豪傑 于濤

一場旱情,牽動著中原兒女的心。

面對災害,河南展現出了極強的韌性,主動作為,多措並舉保糧安。從種下希望到豐收到手,這場260多天的持久戰我們一直未曾鬆懈。

往前看麥苗。小麥播種、冬前管理、春管等階段,農業部門發佈多項田間管理指導意見,農技推廣人員奔赴田間地頭開展技術指導;不少種植戶採用先進的播種機械,加裝北斗導航等設備,提高播種品質。今年春季,小麥苗情好,“壯苗”佔比高,為豐收打下了堅實的基礎。

田間看管理。旱情發生時,河南省小麥正處於抽穗揚花期,也是病蟲害發生的高峰期。在抗旱澆水的同時,隨著田間濕度的增加,赤霉病等病害風險高。農業農村部門專門制定了抗旱澆水和病蟲害防治兩手抓的田間管理措施,指導農戶開展科學管理。

全面看産量。畝穗數、穗粒數、千粒重是小麥産量的三要素,只有三者合理“搭配”,才能獲得豐收。旱情發生時,河南省麥田畝穗數基本成形,受影響有限,且根據多地反映,今年小麥群體合理,不少麥田達到50萬穗。乾旱帶來的最大影響在穗粒數,水分不足可能導致穗子偏小,這也是抗旱的關鍵所在。畝穗數增加,抗旱保穗粒數,採取措施提高千粒重,就能保障小麥産量。

小麥的畝穗數、穗粒數、千粒重本就存在協調關係。因乾旱導致穗粒數減少,千粒重就會相應增加,這是小麥的自我調節機制。在決定小麥千粒重的灌漿期,澆好灌漿水、防好幹熱風和中後期病蟲害,做好田間管理,就能夠在小麥自我調節的基礎上,揚長補短,取得豐産豐收。

顆粒歸倉才是豐收。在小麥收穫前,農業農村部門也已制定相關技術措施,指導全省農戶在收穫前15天停止澆水。麥收臨近,農機部門也已做好做足機械準備,農機手們通過培訓、減損大比武等,不斷提高收穫技能,減少收穫損失。

河南日報三農全媒體中心出品

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。